Устройство дренажей: Устройство дренажей гидротехнических сооружений

Устройство дренажей гидротехнических сооружений

Одним из необходимых элементов гидротехнических сооружений, которые разрабатываются при проектировании, является противофильтрационная защита.

Противофильтрационные элементы земляной или каменно-набросной плотины чаще всего устраивают для регулирования положения кривой депрессии в теле земляной плотины, для организованного сбора и отвода фильтрационных вод и для предотвращения возникновения фильтрационных деформаций. В каменно-земляных плотинах роль дренажного устройства выполняет низовая упорная призма.

Дренаж подошвы и основания земляной плотины устраивают для снижения порового давления в основании и для выпуска напорных вод из водопроницаемого слоя основания, прикрытого сверху слоем водоупорного грунта.

Классификация

дренажей. Дренажное

устройство обычно состоит из двух

частей: отводящего устройства и фильтра

(в большинстве случаев двух- или

трехслойного).

Наружный дренаж в земляных плотинах

Наружный, или наслонный, дренаж не имеет разновидностей. Самостоятельно его применяют сравнительно редко, но часто в сочетании с внутренними дренажами, образуя комбинированные дренажи. Название этого типа дренажа говорит о том, что он находится за пределами основного профиля плотины и не создает укороченного пути фильтрации, поэтому он не может влиять на положение поверхности депрессии.

Чаще

всего наслонный дренаж применяют на

участках земляных плотин, перекрывающих

периодически затапливаемую пойму.

Толщину наслонного дренажа (вместе с

фильтром) в глинистых плотинах назначают

несколько больше глубины промерзания,

чтобы защитить низовой откос плотины. Верхняя отметка наслонного дренажа

назначается из условия защиты от

промерзания откоса при наивысшем

положении кривой депрессии вместе с

учетом капиллярного подъема. С другой

стороны, верхняя отметка наслонного

дренажа должна быть выше самого высокого

положения горизонта воды в нижнем бьефе

с учетом нагона и наката волн.

Верхняя отметка наслонного дренажа

назначается из условия защиты от

промерзания откоса при наивысшем

положении кривой депрессии вместе с

учетом капиллярного подъема. С другой

стороны, верхняя отметка наслонного

дренажа должна быть выше самого высокого

положения горизонта воды в нижнем бьефе

с учетом нагона и наката волн.

Наслонный дренаж выполняется из достаточно однородного камня, чем обеспечивается очень высокий коэффициент фильтрации. Крупность камня (DK) определяется из условия устойчивости при действии волн со стороны нижнего бьефа. Выше максимального уровня воды в нижнем бьефе в наслонный дренаж могут укладываться гравий или щебень.

Если защиты откоса от промерзания не требуется, толщину дренажа без фильтра назначают не менее 3DK.

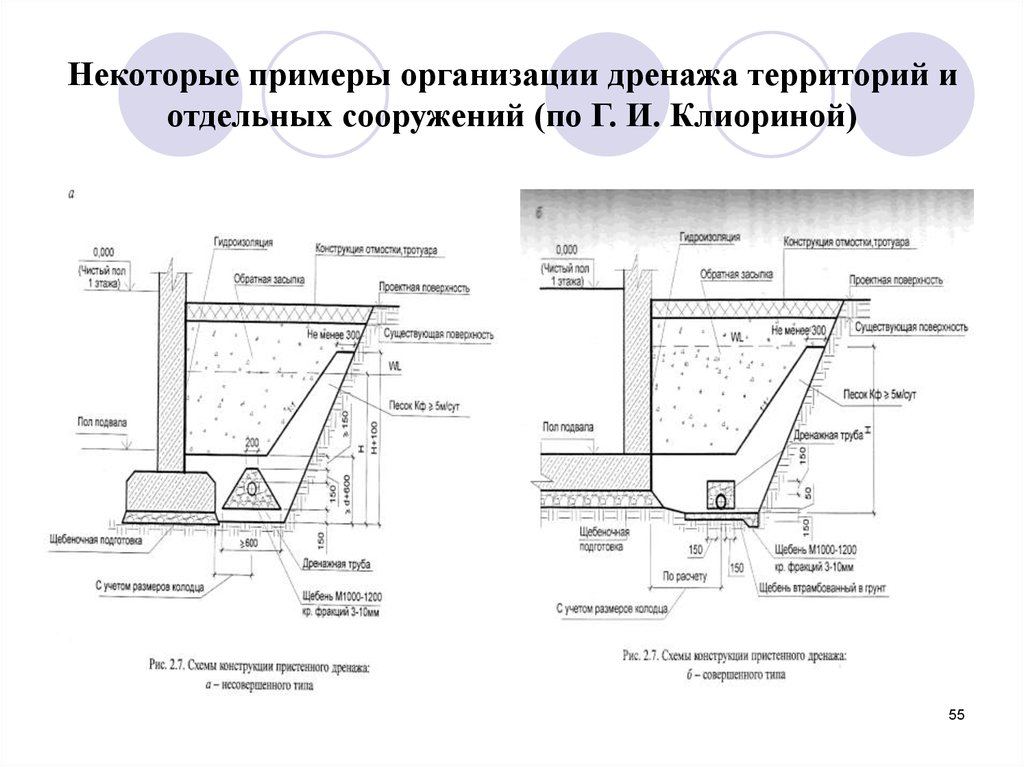

Рис. 2.7.4. Типы дренажных устройств:

I — наружный дренаж; II, а — дренажная призма; II, б — плоский горизонтальный дренаж и дренажная лента; II, в — трубчатый дренаж; II, ги II,д— плоский горизонтальный дренаж в сочетании с наклонными дренажными лентами; III, а, б, в —типы комбинированного дренажа

Применение внутренних дренажей в земляных плотинах

Все

внутренние и комбинированные дренажи

создают кратчайший путь фильтрации. В

этом состоит их основное назначение —

регулирование положения кривой депрессии.

Чем больше приближен дренаж к верхнему

бьефу, тем более понижено положение

кривой депрессии. Учитывая, что в

большинстве случаев фильтрационный

расход в силу малости ничем не

ограничивается, дренаж можно было бы

расположить очень близко к напорному

откосу. Однако при этом его стоимость

будет расти. Повышенная стоимость

дренажа складывается из стоимости

получения однородного (или близкого к

однородному) камня и фильтра. В результате

экономия, которая может быть достигнута

за счет устройства более крутого низового

откоса при заглублении кривой депрессии,

окажется меньше стоимости дренажа.

Таким образом, оптимальное решение

может быть получено в результате

технико-экономического сопоставления

вариантов плотин с различным заглублением

дренажей в тело плотины.

В

этом состоит их основное назначение —

регулирование положения кривой депрессии.

Чем больше приближен дренаж к верхнему

бьефу, тем более понижено положение

кривой депрессии. Учитывая, что в

большинстве случаев фильтрационный

расход в силу малости ничем не

ограничивается, дренаж можно было бы

расположить очень близко к напорному

откосу. Однако при этом его стоимость

будет расти. Повышенная стоимость

дренажа складывается из стоимости

получения однородного (или близкого к

однородному) камня и фильтра. В результате

экономия, которая может быть достигнута

за счет устройства более крутого низового

откоса при заглублении кривой депрессии,

окажется меньше стоимости дренажа.

Таким образом, оптимальное решение

может быть получено в результате

технико-экономического сопоставления

вариантов плотин с различным заглублением

дренажей в тело плотины.

Дренажная

каменная призма (тип

II, а)

устраивается

обычно на русловых участках плотины

при ее возведении без перемычек и при

перекрытии реки отсыпкой камня в воду. При наличии в большом количестве дешевого

камня она может применяться и на других

участках плотины.

При наличии в большом количестве дешевого

камня она может применяться и на других

участках плотины.

Плоский горизонтальный дренаж (тип II, б), трубчатый дренаж (тип II, в) (пример трубчатого придамбового дренажа приведен на рис.2.7.5), плоский горизонтальный дренаж или ленточный дренаж в сочетании с наклонными дренажными лентами (тип II, г) используются на пойменных участках плотин на незатопляемых отметках. Большое распространение получил трубчатый дренаж. Если его выполнять из пористого бетона, то отпадает необходимость в укладке фильтра. Если используются перфорированные трубы, то необходима укладка фильтра.

Ленточный

дренаж часто

используют для дренирования тела упорных

призм каменно-земляных и каменных

плотин. Такая необходимость возникает

при использовании для тела призм

полускальных, сильно заглинизированных

или слабых выветрелых пород, которые

при уплотнении разрушаются, или когда

процесс выветривания может продолжаться

в теле насыпи.

Комбинированные дренажи применяют при необходимости защиты низового откоса от волнового воздействия со стороны нижнего бьефа. Дренажное устройство типа III, б используется довольно часто в намывных земляных плотинах и выполняется после возведения плотины, чтобы не замыть песком (закольматировать) дренаж во время строительства.

Трубчатый

горизонтальный дренаж в сочетании с

вертикальным трубчатым дренажем обычно применяется в земляных плотинах

для снятия напора в основании, когда

более проницаемый слой основания прикрыт

сверху менее проницаемым грунтом или

когда возникает необходимость понизить

выходные градиенты при выходе потока

в непосредственной близости от подошвы

плотины.

Толщина фильтров в дренажных сооружениях назначается из условия производства работ не менее 0,15 м и не менее 3D’90, где D’90— диаметр 90%-ной обеспеченности i—го слоя фильтра, но эти рекомендации не относятся к переходным зонам каменно-земляных плотин.

Рис.2.7.5. Придамбовый дренаж на Каневской ГЭС в период строительства (из материалов проф. В.Н.Жиленкова)

а — трубчатый дренаж до укладки обратного фильтра; б – после формирования обратного фильтра

Техническая информация о компенсаторах

Все трубопроводы должны иметь дренажи для слива воды после гидравлического испытания и воздушники в верхних точках для удаления газа. В трубопроводах, транспортирующих воду, назначение дренажных линий состоит в опорожнении внутреннего объема трубопровода. Для трубопроводов, транспортирующих пар, дренажи предназначены:

В трубопроводах, транспортирующих воду, назначение дренажных линий состоит в опорожнении внутреннего объема трубопровода. Для трубопроводов, транспортирующих пар, дренажи предназначены:

- для контроля пропуска пара через трубопровод;

- для промывки трубопровода;

- для опорожнения от конденсата;

- для пропуска пара и холодного конденсата при прогреве трубопровода;

- для пропуска небольших расходов пара для поддержания высокой температуры в тупиковых участках трубопровода.

Непрерывный отвод конденсата обязателен для паропроводов насыщенного пара и для тупиковых участков паропроводов перегретого пара. Для паровых тепловых сетей непрерывный отвод конденсата в нижних точках трассы обязателен независимо от состояния пара.

Конденсат получается при охлаждении пара и превращении его в воду, что происходит из-за потерь тепла в окружающую среду. На пусковых режимах при первоначальном разогреве паропровода конденсата образуется гораздо больше, чем впоследствии в процессе непрерывной работы паропровода.

Отвод конденсата на паропроводах рекомендуется:

- в местах окончания прямых участков длиной 30—50 м;

- на участках перед подъемом паропровода и после спуска;

- перед автоматическими клапанами;

- на тупиковых участках.

Схема обвязки дренажа паропровода представлена на рис. 44. Диаметр колена-отстойника должен быть достаточным для полного удаления конденсата. Рекомендуется при условном проходе паропровода равным или меньшем 100 мм диаметр отстойника принимать равным диаметру паропровода. При условном проходе паропровода более 100 мм диаметр колена необходимо делать как минимум равным половине диаметра паропровода.

При условном проходе паропровода более 100 мм диаметр колена необходимо делать как минимум равным половине диаметра паропровода.

Отвод конденсата

Во всех нижних точках трубопровода, в которых может накапливаться конденсат или оставаться вода (для трубопроводов питательной воды), должны быть смонтированы дренажные линии. Опорожнение трубопровода должно производиться в специальное технологическое оборудование (расширители дренажа), имеющее устройства для периодического или непрерывного отвода жидкости.

На дренажных линиях должна быть установлена запорная арматура, а при давлении свыше 2,2 МПа — два последовательных вентиля, первый из которых должен использоваться как запорная арматура, второй — как регулирующая. Трубопроводы пара на давление 20 МПа и выше должны обеспечиваться штуцерами с последовательно расположенными запорным и регулирующим вентилями и дроссельной шайбой.

В нижних точках, отключаемых задвижками участков трубопроводов, устраивают спускные штуцера, снабженные запорной арматурой, предназначенные для их опорожнения. Все участки паропроводов с давлением до 2,2 МПа, которые могут быть отключены запорными органами для возможности их прогрева и продувки, должны быть снабжены в концевых точках штуцером с вентилем. В случаях прогрева паропровода в обеих направлениях продувка должна иметься с двух сторон. Устройство дренажей должно предусматривать возможность контроля за их работой во время прогрева трубопровода. Нижние концевые точки паропроводов и нижние точки их изгибов должны снабжаться устройством для продувки.

Все участки паропроводов с давлением до 2,2 МПа, которые могут быть отключены запорными органами для возможности их прогрева и продувки, должны быть снабжены в концевых точках штуцером с вентилем. В случаях прогрева паропровода в обеих направлениях продувка должна иметься с двух сторон. Устройство дренажей должно предусматривать возможность контроля за их работой во время прогрева трубопровода. Нижние концевые точки паропроводов и нижние точки их изгибов должны снабжаться устройством для продувки.

Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов устанавливают воздушники, которые обеспечивают автоматический отвод воздуха; для ручного отвода возможно использование кранов. Воздушник состоит из корпуса 1 и крышки 2. В корпусе находится поплавок 4, соединенный рычагом 6 с клапаном 7. Клапан при поднятии вверх перекрывает седло 5. Воздушник устанавливается вертикально, при этом входной патрубок 3 должен находиться снизу. Сброс воздуха происходит через верхний патрубок 8.

Сброс воздуха происходит через верхний патрубок 8.

При пуске трубопровода, когда он не заполнен водой, поплавок воздушника находится в нижнем положении. При этом клапан открыт, и воздух может свободно выходить через седло клапана. Как только корпус воздушника заполняется жидкостью, поплавок всплывает и клапан закрывается. Если в корпус воздушника поступает воздух, поплавок опускается, клапан открывается, воздух сбрасывается. После поступления в корпус воды поплавок всплывает, клапан закрывается, сброс воздуха прекращается.

Воздушник

Для предотвращения образования конденсата и попадания его в прогретые трубопроводы пара протяженность участков воздушников, дренажных и продувочных трубопроводов от штуцера подключения к трубопроводу до запорной арматуры не должна превышать 250—300 мм. Кроме того, воздушники, дренажные линии, линии продувки должны быть тщательно теплоизолированы.

Вернуться к списку

Drainage Device предлагает возможности понижения ВГД в 1 год

000″> март 15, 2021

Lynda Charters

Digital Editionophthalmology Время: 15 марта 2021

Том 46

Выпуск 5

А. Суптерский минимал. ценный вариант лечения без пузырей для пациентов с глаукомой, требующей низкого целевого давления.

Правильная установка достигается, когда зеленое кольцо находится на уровне склеральной шпоры.

(Фото предоставлено Хулианом Гарсиа-Фейжу, доктором медицинских наук).

Эта статья была рассмотрена Julián García-Feijoó, MD, PhD. имплантации у пациентов с неконтролируемой с медицинской точки зрения глаукомой, согласно Джулиану Гарсиа-Фейхоо, доктору медицинских наук, который представил 6-месячные и 1-летние результаты исследования STAR-II (NCT03624361).

Гарсия-Фейхоо — профессор офтальмологии и заведующий отделением офтальмологии в клинической больнице Сан-Карлос Мадридского университета Комплутенсе, Испания.

Сопутствующее: меню лечения глаукомы включает варианты для всех сценариев

Устройство изготовлено из мягкого, гибкого материала с антифибротическими свойствами, с микропорами, которые способствуют естественной скорости потока жидкости из передней камеры в супрахориоидальное пространство, как он описал.

В проспективном открытом многоцентровом европейском клиническом исследовании устройство было имплантировано с использованием внутрибрюшинного доступа через разрез роговицы размером 2,2 мм или меньше. Во время этой операции пузырь не создается и не используется митомицин С или 5-фторурацил.

Основная цель состояла в том, чтобы оценить эффективность и безопасность MINIject как отдельной процедуры для лечения первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), которая не контролируется у пациентов, использующих местные антиглаукомные препараты.

Конечные точки включали показатель успеха через 6 месяцев после имплантации, превышающий 60%.

Связанный: EyePod®: Изучение эволюции интервенционной глаукомы

Успех определялся как суточное ВГД в диапазоне от более 5 мм рт. ст. до 21 мм рт. без противоглаукомных препаратов. Исследователи также оценили потерю эндотелиальных клеток.

На этом изображении показана процедура. ( Фото предоставлено Хулианом Гарсия-Фейхоо, доктором медицинских наук)

Результаты

Всего было включено 29 пациентов (71% женщин, средний возраст 69,5 лет). Большинство пациентов (87%) имели ПОУГ легкой и средней степени тяжести.

Большинство пациентов (87%) имели ПОУГ легкой и средней степени тяжести.

Среднее исходное ВГД составляло 24,6 мм рт. ст., а среднее количество использованных лекарств — 2,9, сообщил García-Feijoó. Исследователи сообщили о своих 6-месячных выводах. 1

«Из 29 пациентов 22 (75,9%) достигли первичной конечной точки через 6 месяцев после операции. Через 1 год ВГД снизилось в среднем на 38% с 24,6 до 15,1 мм рт. ст.», — сказал он. «Среднее количество лекарств уменьшилось с 2,9до 1,3. Ни один пациент не был потерян для последующего наблюдения. Сорок пять процентов пациентов не принимали лекарства в течение 1 года».

При сравнении показателей пациентов, которые не принимали лекарства, с теми, кто все еще принимал лекарства, было обнаружено, что устройство эффективно для обоих. ВГД снизилось на 32% у пациентов, продолжающих принимать лекарства.

Связанный: Многоступенчатый циферблат: новый подход к снижению ВГД и лечению глаукомы

Через 1 год среднее ВГД у пациентов, которые не принимали лекарства, составляло 13,1 мм рт. мм рт.ст.

мм рт.ст.

Ультразвуковая биомикроскопия, выполненная через 1 неделю, 6 месяцев и 1 год, показала воздействие, адаптированное к склеральной кривой. Корреляция между расположением имплантата через 1 неделю и 12 месяцев показала, что имплантат не мигрировал.

«В целом MINIject оказался очень безопасным, — сказал Гарсия-Фейжу.

Важно отметить, что через 1 год не было обнаружено потери эндотелиальных клеток. Четырем пациентам потребовалась еще одна операция по поводу глаукомы; у 2 пациентов имплантат располагался слишком кзади, что ограничивало эффективность устройства. Исследование будет сопровождать пациентов в течение 2 лет после операции.

В связи с этим: Оптимизация и модификация новых операций по лечению глаукомы

«Имплантат MINIject продемонстрировал высокую эффективность как в снижении ВГД, так и в количестве принимаемых лекарств от глаукомы», — сказал Гарсия-Фейжу. «У пациентов наблюдалось снижение ВГД на 38% при 12-месячной оценке».

Выводы

Устройство не вызывало серьезных проблем с безопасностью; не было влияния на плотность эндотелиальных клеток роговицы и миграции с течением времени.

«Хотя для подтверждения этих результатов требуется более длительное наблюдение, эта супрацилиарная минимально инвазивная процедура глаукомы предлагает ценный вариант лечения без пузырьков для пациентов с глаукомой, требующей низкого целевого давления», — заключил Гарсия-Фейхоо.

Подробнее Lynda Charters

Ссылка

1. García-Feijoó J, Denis, P, Hirneiß C, et al. Европейское исследование эффективности и безопасности MINIject у пациентов с неконтролируемой с медицинской точки зрения открытоугольной глаукомой (STAR-II). J Глаукома. 2020;29(10):864-71. doi:10.1097/IJG.0000000000001632

Дренажные устройства при глаукоме: что это такое, симптомы и лечение

Возврат

Что такое хирургия дренажных устройств при глаукоме?

Существует несколько способов лечения глаукомы. В некоторых случаях, когда традиционная и лазерная хирургия не дали результата, специалист может предложить операцию по имплантации, которая также известна как водные шунты или дренажные устройства для глаукомы. Все эти имена относятся к одному и тому же. Имплантаты улучшают стандартную хирургию глаукомы за счет позиционирования устройства, которое помогает предотвратить заживление и закрытие хирургически созданного дренажного отверстия. Тем не менее, контроль внутриглазного давления с помощью шунта действительно означает, что зрение, утраченное из-за глаукомы, восстанавливается, но помогает ему не ухудшаться.

В некоторых случаях, когда традиционная и лазерная хирургия не дали результата, специалист может предложить операцию по имплантации, которая также известна как водные шунты или дренажные устройства для глаукомы. Все эти имена относятся к одному и тому же. Имплантаты улучшают стандартную хирургию глаукомы за счет позиционирования устройства, которое помогает предотвратить заживление и закрытие хирургически созданного дренажного отверстия. Тем не менее, контроль внутриглазного давления с помощью шунта действительно означает, что зрение, утраченное из-за глаукомы, восстанавливается, но помогает ему не ухудшаться.

Зачем нужны водные шунты (дренажные устройства)?

Целью оперативных вмешательств при глаукоме является снижение внутриглазного давления (ВГД), которое является результатом нарушения водянистой влаги (прозрачной жидкости, заполняющей пространство в передней части глазного яблока между хрусталиком и роговицей) дренажа в трабекулярной сети и/или шлеммовом канале. Имплантат или водяной шунт используется для снижения внутриглазного давления у пациентов с высоким внутриглазным давлением или неконтролируемой глаукомой.

Имплантат или водяной шунт используется для снижения внутриглазного давления у пациентов с высоким внутриглазным давлением или неконтролируемой глаукомой.

Какие существуют типы водяных шунтов?

Существует множество типов шунтов, но два наиболее часто используемых бренда работают схожим образом. Они состоят из небольшой силиконовой трубки, прикрепленной к пластине. Трубка забирает водянистую влагу из глаза и отводит ее на пластину, расположенную на белке глаза. Он сидит за глазом. Два разных типа:

- Глаукомный клапан Ахмеда — содержит тип клапана, помогающий предотвратить очень низкое внутриглазное давление в течение первых нескольких недель после операции.

- Имплантат Baerveldt Glaucoma Implant – который не содержит клапана и должен быть заблокирован стежком, который либо завязывается вокруг внешней стороны трубки, либо продевается через внутреннюю часть трубки. Швы предотвращают чрезмерное дренирование шунта после операции.