Подкосы стропильной системы: Стропила с подкосами — Все о ремонте и строительстве

Стропила с подкосами — Все о ремонте и строительстве

Для подбора сечения однопролетной деревянной балки (стропильной ноги на двух опорах) определяющим часто является прогиб при неполностью используемых напряжениях изгиба. Поэтому однопролетная балка с постоянным сечением обычно бывает не самой экономичной. Неразрезные двухпролетные балки позволяют использовать более экономичные поперечные сечения, чем однопролетные балки той же длины.

Эти системы наслонных стропил тоже можно делать по распорному и безраспорному варианту. Вся разница заключается только в устройстве концевых опор, не будем больше на этом останавливаться.

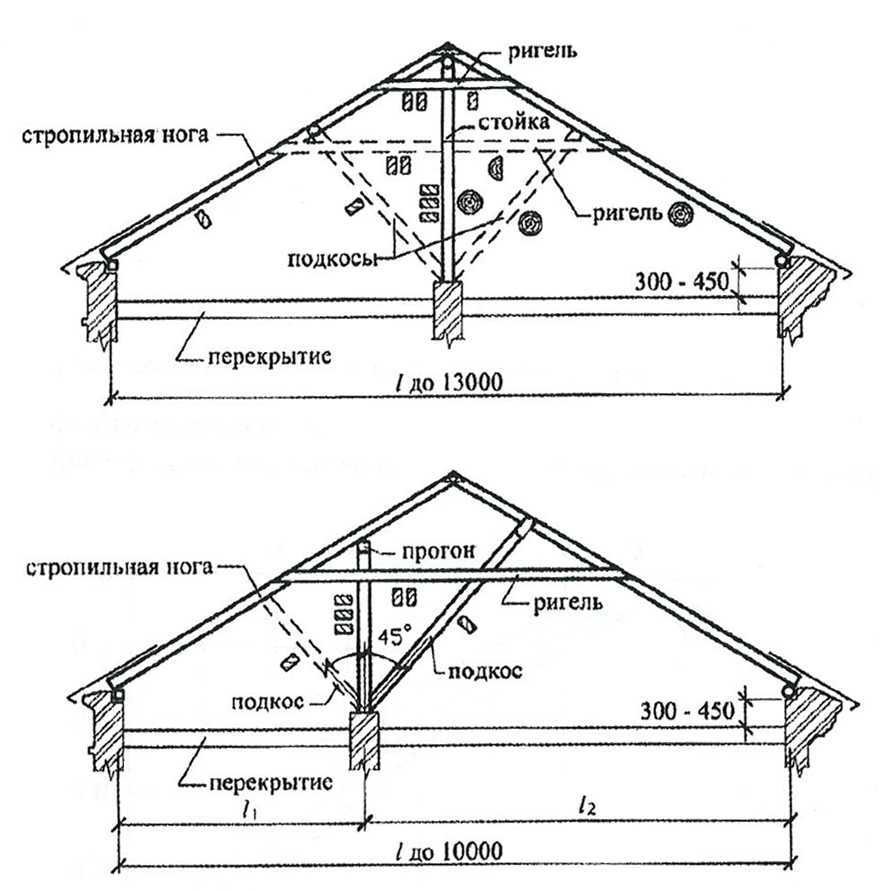

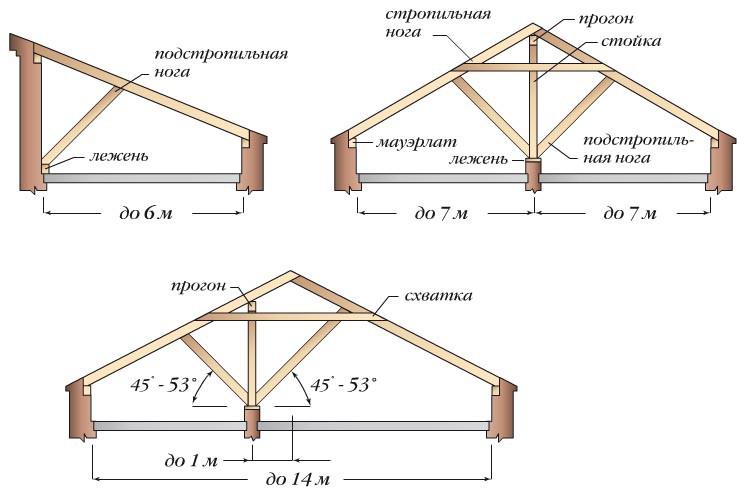

рис. 39. Наслонные стропила с подкосамиТретья опора стропильной ноги — подкос, другое название подстропильная нога (рис. 39), устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

В двухпролетной неразрезной балке максимальный изгибающий момент находится над средней опорой, его и принимают для расчета сечения стропильной ноги (рис 40). Простой пример, попробуйте перегнуть палку через колено, она сломается на колене. Здесь будет максимальный изгибающий момент, по которому и нужно определять сечение всего деревянного элемента. Прогиб неразрезной двухпролетной балки будет меньше, чем обычной балки на двух опорах той же длины. Мешает средняя опора, это очевидно. Однако если вспомнить, что наша реальная расчетная схема это все-таки не горизонтальная балка, а наклонная и подперта она наклонным подкосом, то очевидным становится и то, что прогнувшееся стропило сместит и узел соединения с подкосом. Поэтому прогиб стропильной ноги для упрощения считают по обычной формуле прогиба (2) однопролетной балки для наибольшего пролета. В данном случае, для крыш с уклонами скатов до 45°, прогиб считается для нижнего пролета — от узла соединения с мауэрлатом до узла соединения с подкосом.

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

В верхней части рисунка 40 изображена распорная стропильная схема без схватки. Сжимающие усилия в ней принимают подкосы. Система, рассчитанная на распор воспринимаемый материалом стен, в схватке не нуждается. Здесь уже есть элементы, работающие на сжатие — подкосы. Схватка не снимает распор, значит в ней нет острой необходимости.

Сжимающие усилия в ней принимают подкосы. Система, рассчитанная на распор воспринимаемый материалом стен, в схватке не нуждается. Здесь уже есть элементы, работающие на сжатие — подкосы. Схватка не снимает распор, значит в ней нет острой необходимости.

В нижней части рисунка 40 безраспорная схема стропил с затяжкой. Здесь все наоборот, затяжка необходимый элемент и она участвует в работе всей системы. Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. Обычно рассчитывается только гвоздевое соединение схватки со стропильной ногой, из-за малых внутренних напряжений сечение схватки-затяжки подбирается конструктивно.

Стропила с подкосами

Для подбора сечения однопролетной деревянной балки (стропильной ноги на двух опорах) определяющим часто является прогиб при неполностью используемых напряжениях изгиба. Поэтому однопролетная балка с постоянным сечением обычно бывает не самой экономичной. Неразрезные двухпролетные балки позволяют использовать более экономичные поперечные сечения, чем однопролетные балки той же длины.

Неразрезные двухпролетные балки позволяют использовать более экономичные поперечные сечения, чем однопролетные балки той же длины.

И эти системы наслонных стропил можно делать по распорному и безраспорному варианту. Вся разница заключается только в устройстве концевых опор, не будем больше на этом останавливаться.

рис. 1. Наслонные стропила с подкосами

Третья опора стропильной ноги — подкос, другое название подстропильная нога (рис. 1), устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

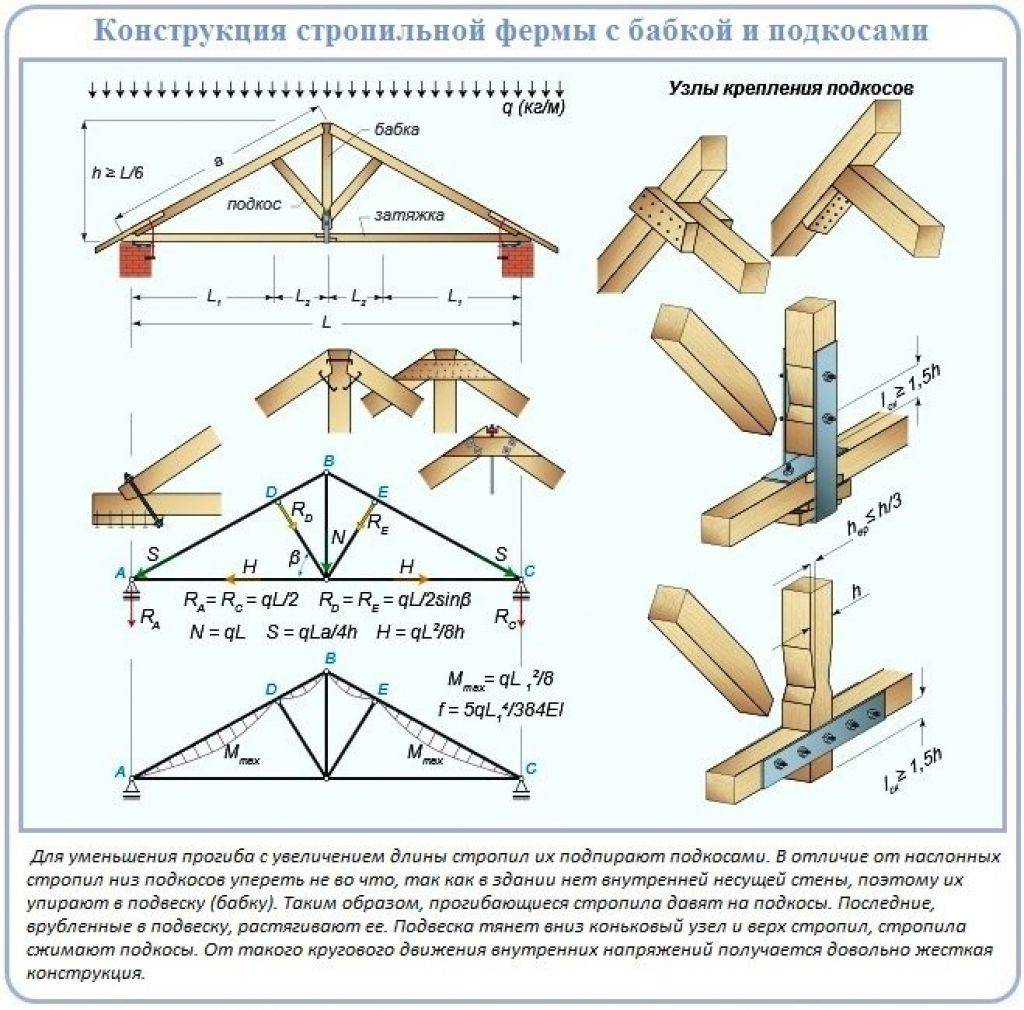

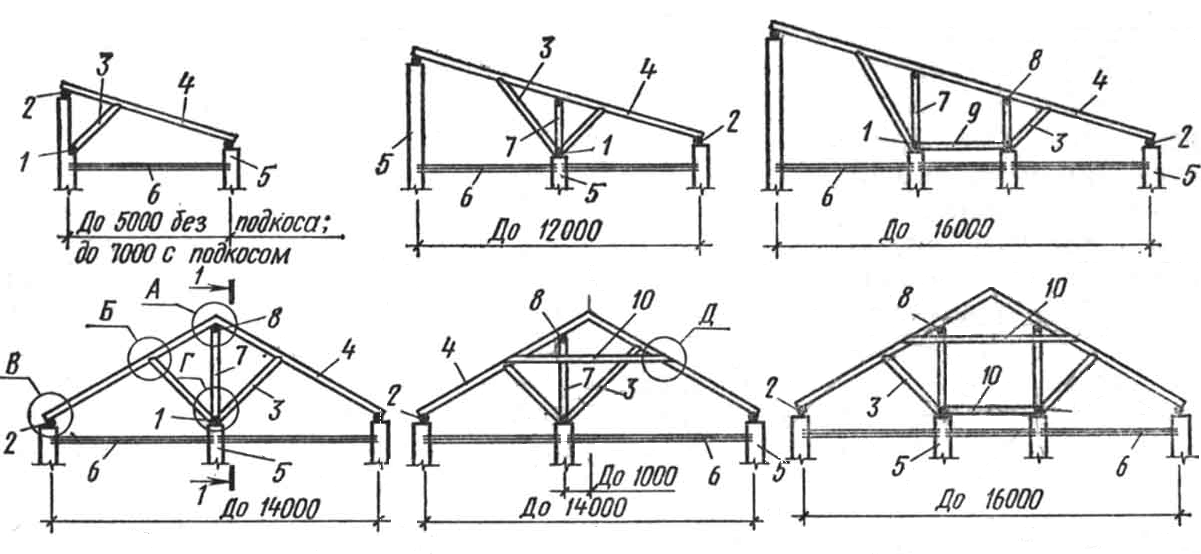

В двухпролетной неразрезной балке максимальный изгибающий момент находится над средней опорой, его и принимают для расчета сечения стропильной ноги (рис 2). Простой пример, попробуйте перегнуть палку через колено, она сломается на колене. Здесь будет максимальный изгибающий момент, по которому и нужно определять сечение всего деревянного элемента. Прогиб неразрезной двухпролетной балки будет меньше, чем обычной балки на двух опорах той же длины. Мешает средняя опора, это очевидно. Однако если вспомнить, что наша реальная расчетная схема это все-таки не горизонтальная балка, а наклонная и подперта она наклонным подкосом, то очевидным становится и то, что прогнувшееся стропило сместит и узел соединения с подкосом. Поэтому прогиб стропильной ноги для упрощения считают по обычной формуле прогиба (2) однопролетной балки для наибольшего пролета. В данном случае, для крыш с уклонами скатов до 45°, прогиб считается для нижнего пролета — от узла соединения с мауэрлатом до узла соединения с подкосом.

Прогиб неразрезной двухпролетной балки будет меньше, чем обычной балки на двух опорах той же длины. Мешает средняя опора, это очевидно. Однако если вспомнить, что наша реальная расчетная схема это все-таки не горизонтальная балка, а наклонная и подперта она наклонным подкосом, то очевидным становится и то, что прогнувшееся стропило сместит и узел соединения с подкосом. Поэтому прогиб стропильной ноги для упрощения считают по обычной формуле прогиба (2) однопролетной балки для наибольшего пролета. В данном случае, для крыш с уклонами скатов до 45°, прогиб считается для нижнего пролета — от узла соединения с мауэрлатом до узла соединения с подкосом.

Рис. 2. Конструктивные и расчетные схемы наслонных стропил с подкосами. Узел крепления подкоса

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

В верхней части рисунка 2 изображена распорная стропильная схема без схватки. Сжимающие усилия в ней принимают подкосы. Система, рассчитанная на распор воспринимаемый материалом стен, в схватке не нуждается. Здесь уже есть элементы, работающие на сжатие — подкосы. Схватка не снимает распор, значит в ней нет острой необходимости.

В нижней части рисунка 2 безраспорная схема стропил с затяжкой. Здесь все наоборот, затяжка необходимый элемент и она участвует в работе всей системы. Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. Обычно рассчитывается только гвоздевое соединение схватки со стропильной ногой, из-за малых внутренних напряжений сечение схватки-затяжки подбирается конструктивно.

Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. Обычно рассчитывается только гвоздевое соединение схватки со стропильной ногой, из-за малых внутренних напряжений сечение схватки-затяжки подбирается конструктивно.

« назад далее »

Источник: «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

TBIL-LA Гражданское строительство: фермы и распорки

Подраздел A.1.1 Деятельность

Определение А.1.1.

В инженерии ферма представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких балок материала, называемых стойками , которые собраны так, чтобы вести себя как единый объект.

Рисунок 69. Простая ферма Рисунок 70. Простая фермаМероприятие А.1.2.

Рассмотрим изображение простой фермы, изображенное ниже. Все семь опор имеют одинаковую длину, прикреплены к двум анкерным точкам, прикладывая нормальную силу к узлам \(C\) и \(E\text{,}\) и с нагрузкой \(10000 Н\), приложенной к узел задан \(D\text{. }\)

}\)

Что из следующего должно выполняться, чтобы ферма была устойчивой?

Все стойки будут подвергаться сжатию.

Все стойки испытывают натяжение.

Мероприятие А.1.5.

Используя соглашения предыдущего замечания и где \(\vec L\) представляет собой вектор нагрузки на узел \(D\text{,}\), найдите еще четыре векторных уравнения, которые должны выполняться для каждого из остальных четырех узлов. фермы.

Рис. 74. Простая ферма\begin{equation*} А: \неизвестно \end{уравнение*}

\begin{уравнение*} Б: \неизвестно \end{уравнение*}

\begin{уравнение*} C: \vec F_{CA}+\vec F_{CD}+\vec N_C=\vec 0 \end{уравнение*}

\begin{уравнение*} Д:\неизвестно \end{уравнение*}

\begin{уравнение*} Э:\неизвестно \end{уравнение*}

Мероприятие А.1.8.

Сколько скалярных переменных потребуется для написания линейной системы, моделирующей рассматриваемую ферму с постоянной нагрузкой \(10000\) ньютонов?

\(7\text{:}\) \(5\) от узлов, \(2\) от анкеров

\(9\text{:}\) \(7\) от распорок, \(2\) от анкеров

\(11\text{:}\) \(7\) от стоек, \(4\) от анкеров

\(12\text{:}\) \(7\) от стоек, \(4\) от анкеров, \(1\) от груза

\(13\text{:}\) \(5\) от узлов, \(7\) от стоек, \(1\) от нагрузки

Простая ферма

Простая фермаМероприятие А.1.12.

\begin{equation*} D:\vec F_{DA}+\vec F_{DB}+\vec F_{DC}+\vec F_{DE}=-\vec L \end{уравнение*}

\begin{уравнение*} \влево x_3\begin{bmatrix}\cos(\unknown)\\\sin(\unknown)\end{bmatrix}+ x_4\begin{bmatrix}\cos(\unknown)\\\sin(\unknown)\end{bmatrix}+ x_6\begin{bmatrix}\cos(\unknown)\\\sin(\unknown)\end{bmatrix}+ x_7\begin{bmatrix}\cos(\unknown)\\\sin(\unknown)\end{bmatrix}= \begin{bmatrix}\unknown\\\unknown\end{bmatrix} \end{уравнение*}

\begin{уравнение*} \влево x_3\begin{bmatrix}\unknown\\\unknown\end{bmatrix}+ x_4\начало{bmatrix}\неизвестно\\\неизвестно\конец{bmatrix}+ x_6\begin{bmatrix}\unknown\\\unknown\end{bmatrix}+ x_7\begin{bmatrix}\unknown\\\unknown\end{bmatrix}= \begin{bmatrix}\unknown\\\unknown\end{bmatrix} \end{уравнение*}

Подраздел A.

1.2 Слайд-шоу

1.2 Слайд-шоу Слайд-шоу с заданиями доступно по адресу https://teambasedinquirylearning.github.io/linear-алгебра/2022/truss.slides.html .

Распорки и стяжки

Распорки и стяжки| НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬНУЮ СТРАНИЦУ | |||||||||||||||||

| СТОЙКИ И СВЯЗИ | |||||||||||||||||

| В. Райан 2001 — 2009 | |||||||||||||||||

PDF-ФАЙЛ — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ РАБОТЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ОСНОВЕ УПРАЖНЕНИЕ НИЖЕ | |||||||||||||||||

Понимание терминов, распорок и связей

важно, так как они могут быть упомянуты на экзаменах. | |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| На диаграмме напротив силы действуют поперек на всю длину балки (она прогибается под весом человека). Когда конструкция изгибается вот так, она находится в напряжении, так как растянутый. | ||||||||||||||||