Коэффициент заглубления: гигиена — Стр 6

гигиена — Стр 6

золотой или платиновой плёнки, играющих роль электродов, присоединяют к клеммам, укрепленным на эбонитовой оправе.

Принцип действия фотоэлемента заключается в следующем:

при падении световых лучей на приемную часть фотоэлемента в его фотоактивном слое – селене (спектральная чувствительность селена близка спектральной чувствительности глаза), на границе с золотой или платиновой плёнкой возникает эмиссия электронов (явление фотоэффекта), которая создаёт фототок во внешней цепи, отклоняющий стрелку гальванометра, градуированного непосредственно в люксах.

Гальванометр селенового люксметра Ю-116 имеет 2 шкалы: до 30 лк и до 100 лк. На каждой шкале точкой отмечено начало измерений: на шкале 0-30 точка расположена над отметкой 5, на шкале 0–100 – под отметкой 20. Насадка из белой пластмассы с

буквой «К» на внутренней стороне применяется только с одной из трёх других насадок (М, Р, Т). Без насадок люксметром можно измерить освещенность в пределах 5–30 и 17–100 лк. Применяя одновременно насадки КМ, КР и КТ, получают светофильтры с коэффициентами ослабления света, равными соответственно 10, 100, 1000. При нажатии правой кнопки переключателя для отсчёта показаний следует пользоваться шкалой 0-100, при нажатии левой кнопки – шкалой 0-30. Уровень освещенности определяется с учетом коэффициента ослабления насадки-светофильтра.

С целью предохранения селенового фотоэлемента от чрезмерной освещенности начинать измерение следует с установления насадки КТ (1000), а затем последовательно КР (100) и КМ (10), нажимая сначала правую, а затем левую кнопки.

Уровень освещенности замеряют на рабочих местах, а для получения среднего значения освещенности помещения замеры производят в 8–10 точках при площади помещения 15–20 м2 и в 3–4 точках в помещениях меньшей площади, как под светильниками, так и между ними.

Примечание. Люксметры градуированы для измерения освещенностей, создаваемых лампами накаливания, поэтому при измерении освещенности от люминесцентных ламп необходимо вводить поправки: для ламп дневного света (ЛД) поправочный коэффициент равен 0,9, для ламп белого света (ЛБ) – 1,1, для дуговых ртутных ламп (ДРЛ) – 1,2, для естественного освещения – 0,8.

Световой режим в детских учреждениях — Гигиена — статьи, больницы

Требования к естественному освещению: — достаточное; — равномерное.

1. не зависящие от человека: — время года; — длительность дня; — погода

2. зависящие от человека: — количество окон; — степень чистоты окон; правильность их расположения; — наличие затемняющих объектов — деревья, здания.

Оценка естественного освещения.

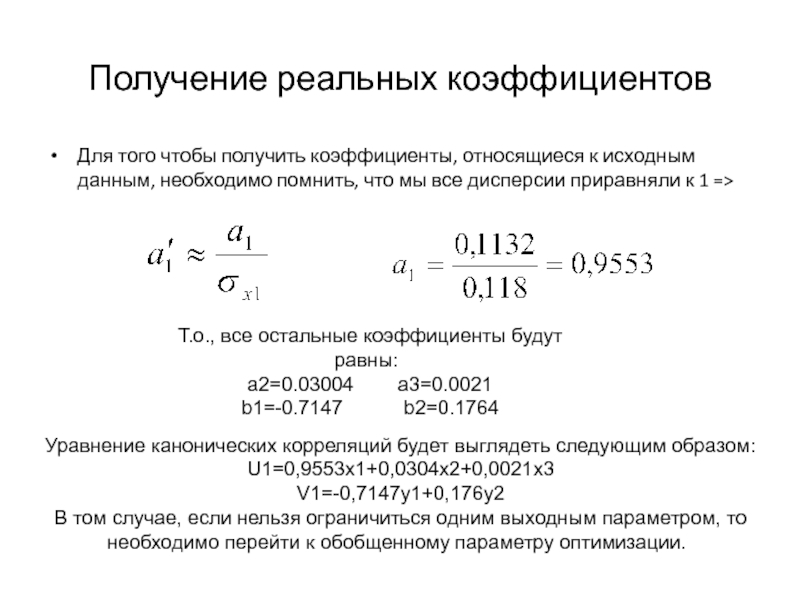

1. КЕО — коэффициент естественной освещенности — отношение освещенности внутри помешения горизонтальной поверхности к освещенности горизонтальной поверхности на улице и умноженное на 100%. Норма для учебного класса — не менее 1,5% (в люксах определяется освещенность люксомером)

2. СК — световой коэффициент — отношение застекленной поверхности окон (всех) к площади пола.

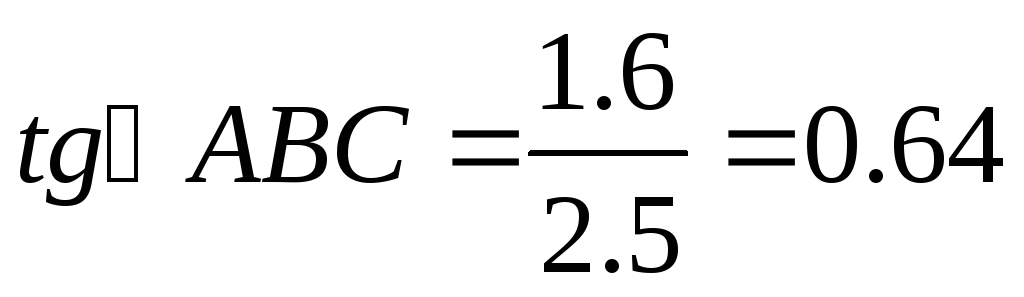

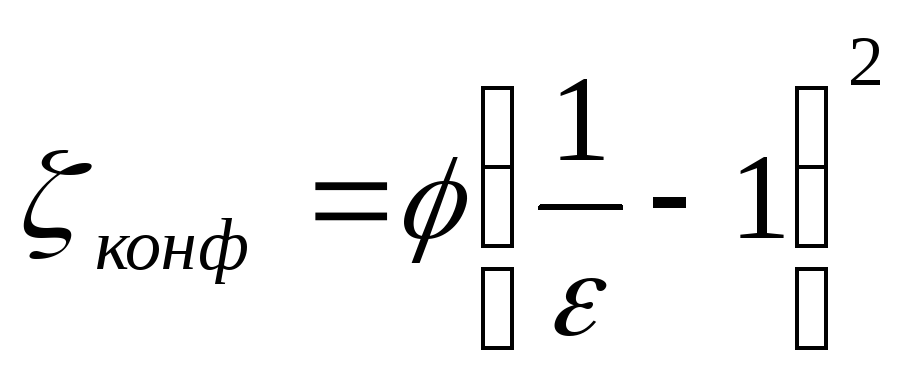

3. КЗ — коэффициент заглубления — высота верхнего края окна до пола к глубине помещения (от окна к противоположной стороне). Норма = 1:2 (не больше).

4. угол падения (нормирование глубины). Не менее 27*. Чем дальше от окна, тем он больше.

5. угол отверстия — показывает какая часть небосвода освещаеьт данную комнату. Не менее 5*. Определяет затемненность другими объектами.

Требования к исскуственному освещению: — равномерное, — достаточное, — не должно создавать резкие тени и бликости.

2 вида:

1. лампы накаливания

2. люминесцентные лампы

Преимущества (2) над (1):

1) спектр близок к естественному

2) источник холодного света, нет нагревательного эффекта

3) не имеет большой яркости

4) не дает резких теней

5) их применение и оборудование в 2-2,5 раза дешевле и более экономнее в плане поглощения энергии

Лампы накаливания. Достаточность и равномерность освещения достигается за счет: — мощности; — количества световых точек; — высоты подвеса; — типа светильника.

Достаточность и равномерность освещения достигается за счет: — мощности; — количества световых точек; — высоты подвеса; — типа светильника.

Типы светильников:

1. дающие равномерный свет (рассеянный) — молочный шар (много поглощают света, отрицательные: нужно 12-14источников на 50мг, плохо чистятся, редко используются)

2. дающие полностью или преимущественно отраженный свет:

1) лампа Люцета — матовое стекло, неполностью закрыта, прямых лучей нет, есть рассеянные, нужно 12 штук на класс, в зависимости от мощности.

2) кольцевые светильники

— СК=300, мощность 300Вт (7-8 точек) — 5 колец, окрашенных в белый цвет, дает преимущественно отраженный све

— КСО-1 — полностью отраженный — 2 кольца и лампа, прикрытая чашей (7-8 точек)

— КС-1 — 2кольца, лампа в зеркальной колбе (10 точек)

Люминесцентное освещение.

Типы люминесцентных ламп:

1) ЛБ (лампы белого света). Есть ЛД — дневного света — нельзя, т.к. много нагреваются.

2) ЛХБ — холоднобелого

3) ЛТБ — теплобелого

4) ЛЕ — естественного света. Мощность: 36, 40, 65, 80Вт

Выпускаются лампы:

1) ШОД 2-40 — школьный общий диффузный, содержит 2 лампы или Р=40Вт, подвесного типа

2) ЛСО — люминесцентный подвесной общего освещения

3) ЛПО — потолочный, неподвесной общего освещения, имеет различные формы

4) ЛПР — потолочный, полностью закрытый, рассеянный свет, 2-4 штуки в каждом.

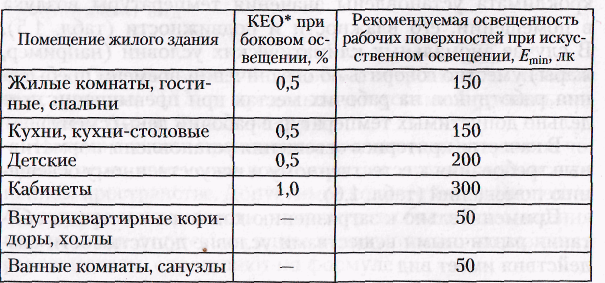

Нормирование исскуственного освещения

ЛЛ ЛН

классные комнаты 300лк 150

комнаты черчения 500 300

групповые комнаты 200 100

Если нет прибора, то определяют удельную мощность (Р) лампы (Вт/м2)

Все лампы: по Р подсчет на S м2:

в классах: ЛН 21-23 Вт/м2

ЛН 42-46 Вт/м2

групповые комнаты (детский сад): ЛЛ 15-18 Вт/м2

ЛН 30-36 Вт/м2

Гигиеническая оценка инсоляционного режима, естественного искусственного освещения.

Гигиеническая оценка инсоляционного режима, естественного искусственного освещения.

Цель занятия: ознакомить студентов с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению помещений лечебно- профилактических учреждений, показателями для их оценки и нормированием.

Практические навыки: научить студентов оценивать инсоляционный режим, состояние естественного и искусственного освещения в помещениях.

Задание студентам:

1.Ознакомиться с работой люксметра и определить коэффициент естественной освещенности (КЕО) и искусственную освещенность на рабочем месте.

2.Решить ситуационные задачи: а) определить световой коэффициент (СК) и коэффициент заглубления помещения по чертежам здания; б) определить нормированный КЕО для помещений с учетом характера зрительной работы и светового климата.

Видимая часть солнечного спектра имеет большое биологическое значение. Дневной счет оказывает благоприятное влияние на психическое состояние человека, особенно больного. Под его воздействием усиливается обмен веществ в организме, осуществляется синтез некоторых витаминов, улучшаются процессы кроветворения, работа эндокринных желез и т.д. Режим освещенности играет существенную роль в регуляции биологических ритмов. В условиях интенсивной освещенности улучшается рост и развитие организма.

Интенсивность освещенности рабочего места имеет большое значение для профилактики нарушений зрения, особенно при работах, требующих зрительного напряжения. Нерациональное освещение способствует развитию близорукости. При плохом или не правильном освещении снижается умственная работоспособность, быстрее наступает утомление, ухудшается координация движений.

Естественное освещение

Естественное освещение помещений зависит от светового климата, который складывается из общих климатических условий местности, степени прозрачности атмосферы, а так же отражающих способностей окружающей среды.

Световой коэффициент (СК) – это отношение площади застекленной части окон к площади пола данного помещения. Вычисляется СК путем деления величины застекленной поверхности на площадь пола, при этом числитель дроби приводится к 1, для чего и числитель, и знаменатель делят на величину числителя. Для операционных, родовых палат, смотровых, перевязочных, лабораторий и ассистентских в аптеках этот коэффициент должен быть 1:4 – 1:5. В палатах (кроме родовых), кабинетах врачей, манипуляционных, стерилизационных, помещениях для дневного пребывания больных он составляет 1:5 – 1:6

СК в детских дошкольных учреждениях 1:4 – 1:6, в учебных помещениях 1:4 -1: 5

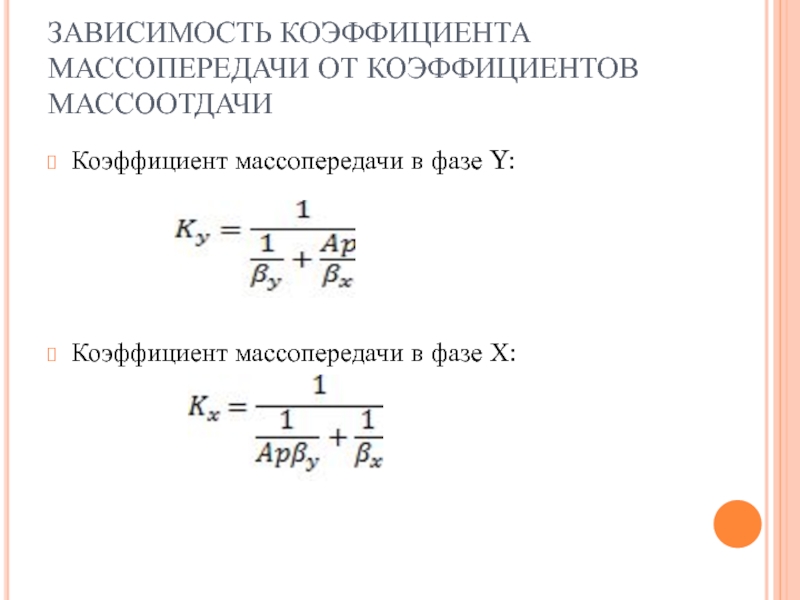

Коэффициент заглубления (КЗ) – отношение расстояния от пола до верхнего края окна к глубине помещения, т. е к расстоянию от светонесущей до противоположной стены. При вычислении КЗ и числитель, и знаменатель тоже делят на величину числителя. КЗ не должен превышать 2,5,что обеспечивается шириной притолоки( 20-30 см) и глубиной помещения(6 м).

Однако ни СК, ни КЗ не учитывают затемнение окон противостоящими зданиями, поэтому дополнительно определяют угол падения и угол отражения.

Угол падения показывает, под каким углом лучи света падают на горизонтальную рабочую поверхность. Он должен быть равен не менее 27 градусов. Угол падения образуется исходящими из точки измерения ( рабочее место) двумя линиями, одна из которых направлена к окну вдоль горизонтальной рабочей поверхности, другая- к верхнему краю окна.

Угол отверстия дает представления о величине видимой части небосвода, освещающего рабочее место. Он должен быть равен не менее 5 градусов. Угол отверстия образуется исходящими из точки измерения двумя линиями, одна из которых направлена к верхнему краю окна, другая — к верхнему краю противостоящего здания.

Оценка углов падения и отверстия должна проводиться по отношению к самым удаленным от окна рабочим местам.

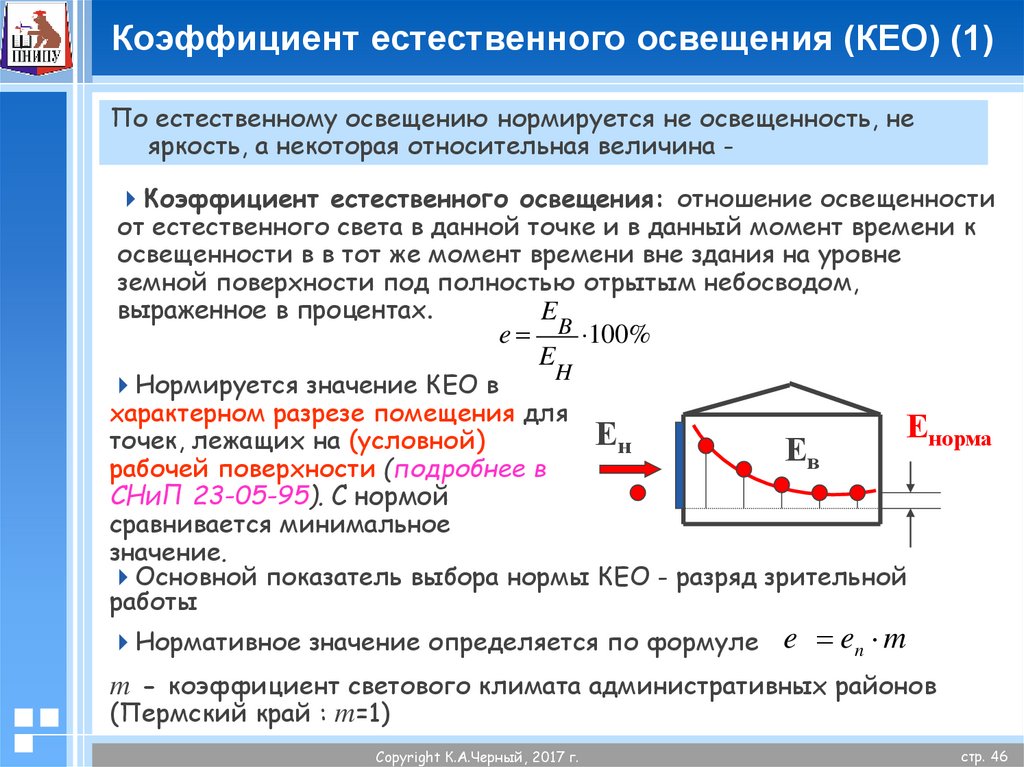

При светотехническом методе оценки освещения определяют коэффициент естественной освещенности (КЕО). КЕО — это выраженное в процентах отношение величины естественной освещенности горизонтальной рабочей поверхности внутри помещения к определенной в тот же самый момент освещенности под открытым небосводом при рассеянном освещении. Освещенность определяется с помощью люксметра (люксметр Ю 116).

КЕО — это выраженное в процентах отношение величины естественной освещенности горизонтальной рабочей поверхности внутри помещения к определенной в тот же самый момент освещенности под открытым небосводом при рассеянном освещении. Освещенность определяется с помощью люксметра (люксметр Ю 116).

Расчет КЕО для различных точек помещения ведется в стадии проектирования. Нормированное значение КЕО (Е) с учетом характера зрительной работы и светового климата следует определять по формуле:

Em,

Где е— значение КЕО в процентах при рассеянном свете от небосвода, определяемое с учетом характера зрительной работы;m— коэффициент светового климата (без учета прямого солнечного света), определяемый в зависимости от района расположения здания; С— коэффициент солнечного климата (с учетом прямого солнечного света), определяемый в зависимости от района расположения здания.

Искусственное освещение

Недостаточное естественное освещение должно быть восполнено искусственным, поэтому основным требованием к нему является достаточная интенсивность и равномерность создаваемого освещения. Кроме того, используемые источники искусственного освещения не должны оказывать слепящего действия, не должны создавать резких теней, должны обеспечивать правильную цветопередачу, создаваемый ими спектр должен быть приближен к естественному солнечному спектру, свечение источников света должно быть постоянным во времени. Помимо этого, источники искусственного освещения во время работы не должны изменять физико –химические свойства воздуха помещений, должны быть взрыво- и пожаробезопасны.

Искусственное освещение осуществляется светильниками общего и местного освещения. Светильник состоит из источника искусственного освещения ( лампы) и осветительной арматуры.

В качестве источников искусственного электрического освещения помещений в настоящее время применяются лампы накаливания и люминесцентные лампы.

Существует несколько типов люминесцентных ламп в зависимости от состава люминофора: лампы дневного света( ДС), белого света(ВС), холодно- белого света(ХБС), тепло- белого света(ТБС), а также лампы с улучшенной цветопередачей(ЛДЦ, ЛТБЦ, ЛХБЦ).

Определение освещенности на рабочем месте.

Оценку искусственного освещения производят по уровню освещенности горизонтальной поверхности на рабочем месте с помощью объективного люксметра. Воспринимающей частью прибора является фотоэлемент, преобразующий световую энергию в электрическую. Регистрирующей частью является чувствительный гальванометр, отградуированный непосредственно в люксах(рис 1). Полученные результаты сравнивают с установленными нормами.

Если определение производится днем, то вначале следует определить освещенность, создаваемую смешанным освещением (естественным или искусственным), а затем при выключенном искусственном освещении. Разность между полученными данными составит величину освещенности, создаваемую искусственным освещением.

Определение коэффициента уплотнения грунтов ускоренным методом

Определение коэффициента уплотнения грунтов ускоренным (экспресс) методом.

Коэффициент уплотнения грунта — это безразмерный показатель, исчисляющийся как отношение фактической плотности грунта к его максимальной. При устройстве слоя основания из песка, песчаных подушек под фундамент, оснований фундамента или при обратной засыпке грунт необходимо уплотнять, иначе, со временем, он будет самоуплотняться, тесть слеживаться под собственным весом и весом здания, появится просадка.

Плотность грунта – один из основных показателей физических характеристик, поэтому ее исчисление будет считаться залогом качественного возведения объекта. Изучению подлежит вычисление сопротивления, плотности и максимальное удельное давление, которое он силе выдержать. Результатом лабораторных исследований станет выявление плотности. Получение таких данных поможет определить, пригоден ли грунт для строительства на нем того или иного здания.

Получение таких данных поможет определить, пригоден ли грунт для строительства на нем того или иного здания.

Оптимальный коэффициент уплотнения колеблется в районе 0,94 – 0,98. Нормативы по обозначенному коэффициенту предусмотрены ГОСТом, строительными нормами и правилами. Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону уменьшения допускаются не более чем в 10% определений от их общего числа и не более чем на 0,04.

Для определения точных показателей на месте, где будет строиться объект, прибегают к использованию приборов в виде плотномеров, типа статического действия модель В-1.

Коэффициент уплотнения грунта оценивается по усилию, прилагаемому к рукояткам плотномера при заглублении наконечника в грунт на длину его рабочей части. Коэффициент уплотнения грунта определяется максимальным отклонением стрелки индикатора, возникающим при деформации динамометрического кольца.

Прибор имеет 4 съемных наконечника, различающиеся диаметром основания и предназначенным для различных типов грунта.

Порядок действия работ.

1) Первым делом необходимо подготовить прибор: собрать все комплектующие, присоединить к штанге наконечник №3, установить индикатор в кронштейн и произвести его настройки, проверить прибор при помощи деревянного бруска.

2) Затем на контролируемом участке подготавливают 3-5 площадок размером 20х20 см, снимают верхний слой грунта толщиной 3-5 см для глинистых и 8-10 см для песчаных грунтов (при уплотнении катками до 10 тонн), 10-20 см (при уплотнении катками от 10 до 20 тонн)

3) Устанавливают вертикально плотномер, поворотом шкалы совмещают большую стрелку индикатора с нулевым делением и, прикладывают усилие к рукоятке, заглубляя наконечник на всю его длину с постоянной скоростью. Время погружения должно составлять 10-12 секунд, в процессе заглубления необходимо зафиксировать максимальное отклонение стрелки.

4) На одной площадке выполняют 3 замера, с расстоянием между соседними точками более 7см. Разница между показаниями не должна превышать 5 делений шкалы.

Разница между показаниями не должна превышать 5 делений шкалы.

5) В случае, когда лаборант не в состоянии создать усилие необходимое для погружений наконечника №3 на всю его рабочую длину, его меняют на наконечник №2 при этом показания индикатора увеличивают в 2 раза. Если при проведении испытания показания индикатора составляют менее 20 делений, то наконечник № 3 меняют на №4, и значения показаний уменьшают в 1,5 раза.

6) Результаты испытаний заносят в журнал операционного контроля и вычисляют по ним среднеарифметическое значение показателей, по которым затем при помощи таблицы получают значения фактического коэффициента уплотнения.

7) После анализа всех данных оформляется протокол определения коэффициента уплотнения.

| ТЕМА «ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ХАРАКТЕРОМ ПИТАНИЯ И КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ» Что такое пищевое отравления. Пищевыми отравлениями называются внезапные острые заболевания, возникающие вскоре после употребления пищи, содержащей:

При этом пища может быть свежей и доброкачественной на вид. Обычными признаками отравления служат:

Классификация пищевых отравлений Все случаи пищевых отравлений подлежат немедленному расследованию с целью:

Пищевые отравления по современной классификации делят по этиологическому признаку на три группы: микробные, немикробные и не установленной этиологии.  ТОКСИИНФЕКЦИИ Пищевые отравления микробной этиологии Пищевые токсикоинфекции: Эшерихии, Proteus vulgaris, иерсинии, клебсиеллы Пищевые токсикозы: Стафилококк Cl.botulinum Микотоксикозы: Эрготизм, фузариотоксикоз, афлотоксикоз Пищевые отравления немикробной этиологии Отравления ядовитыми грибами и ягодами, соланином, амигдалином, солями тяжелых металлов. Пищевые отравления неясной этиологии Симптоматика указанных выше отравлений имеет много общего:

Инкубационный период обычно продолжается 6-12 часов, редко более. Токсикоинфекции, вызываемые бактериями рода Proteus, чаще всего наблюдаются при употреблении инфицированных блюд из мяса и рыбы, а также салатов и винегретов. Причиной токсикоинфекций, вызываемых CI. perfringens (спороносный анаэроб), служат чаще всего изделия из мяса и рыбы, особенно мясной фарш, рыбопродукты. Заболевание характеризуется:

Вызываются нарушением технологии кулинарной обработки, условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов и готовой пищи. Профилактика токсикоинфекций:

ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОЗЫ Токсикозы. ОТРАВЛЕНИЯ СТАФИЛОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ

Отравления возникают в результате проникновения в организм человека не самих микробов, а только их энтеротоксинов, весьма устойчивых к высокой (выдерживают 30-минутное кипячение) и низкой температуре. Хорошей средой для развития стафилококков и образования энтеротоксина служат пирожные и торты с кремом, молоко, сметана, творог, мороженое, изделия из мясного фарша, рыбные консервы в масле. Инкубационный период длится 2-4 часа, редко более. У пострадавших появляется:

Профилактика:

БОТУЛИЗМ Наиболее тяжелый пищевой токсикоз возникает при употреблении продуктов содержащих анаэробный микроорганизм С 1. botulinum, продуцирующий токсин, превосходящий по силе все биологические токсины. Чаще всего споры С 1. botulinum встречаются в почве, загрязненной выделениями животных, откуда попадают на пищевые продукты. Споры С1. botulinum:

Особо благоприятные условия для размножения микробов (анаэробные) создаются в герметически укупоренных консервных банках. Отравления CI.botиlinиm наблюдаются при употреблении:

В настоящее время чаще отравления встречаются в домашних условиях, вследствие несовершенства процессов консервирования в домашних условиях. В промышленности — чаще консервированными продуктами (морковный сок). Чаще болеют:

Инкубационный период 12-24 часа. Симптомы чаще всего появляются в виде трех основных вариантов:

При первом варианте:

Если болезнь начинается с расстройства зрения, то больные нередко обращаются к окулисту.  Первоначально они жалуются на: Первоначально они жалуются на:

При расстройствах зрения в начальном периоде ботулизма часто затруднена его диагностика. Однако при тщательном обследовании больного, помимо разнообразных расстройств зрения, можно установить:

Симптомы общей интоксикации:

Все эти симптомы в начальном периоде не всегда достаточно выражены или могут быть пропущены при осмотре в связи с резким преобладанием глазной симптоматики. Если начальные проявления ботулизма при диспепсическом варианте продолжаются несколько часов, то расстройства зрения без других характерных проявлений болезни могут сохраняться в течение нескольких дней. Наиболее тяжело ботулизм протекает при начальном развитии дыхательных расстройств. Больные на фоне полного здоровья

Всегда выражены симптомы общей интоксикации: головная боль, резкая мышечная слабость, головокружение, бессонница. Для тяжелой формы ботулизма характерно:

Расстройство и остановка дыхания являются одной из причин смерти при ботулизме. Для постановки диагноза проводят:

Пробы исследуют по двум направлениям:

Лечение:

Профилактика:

МИКОТОКСИКОЗЫ Микотоксикозы — это пищевые отравления, вызываемые микроскопическими грибами, поражающими зерновые культуры на корню или при неблагоприятных условиях их хранения. К микотоксикозам относится: Эрготизм — отравление спорыньей. Поражаются главным образом колосья ржи, пшеницы, ячменя. Спорынья имеет вид изогнутых рожков темно-фиолетового цвета длиной 1-3 см, толщиной около 4 мм Токсические свойства спорыньи зависят от наличия в ней ряда ядовитых веществ, в том числе алкалоидов (эрготин, корнутин). ЭРГОТИЗМ Продолжительное употребление хлеба, выпеченного из муки, содержащей спорынью, вызывает хроническое отравление:

Отравление может протекать в судорожной или в гангренозной форме. В настоящее время отравления спорыньей встречаются редко. ФУЗАРИОТОКСИКОЗЫ Фузариотоксикозы включают преимущественно алиментарно-токсическую алейкию. Последняя возникает в результате употребления в пищу продуктов из перезимовавших в поле злаков (рожь, пшеница, просо) и зараженных грибами рода Фузариум. В основе отравления лежат поражения кроветворных органов и развитие алейкии. Внешними признаками отравления являются:

АФЛОТОКСИКОЗЫ Афлотоксикозы — отравления, вызываемые афлотоксинами, представляющими собой токсические вещества, которые образуются микроскопическими грибами рода Aspergillius. Они обладают гепатотоксическими и канцерогенными свойствами и впервые были выделены из арахиса, а затем обнаружены в пшенице, кукурузе, рисе, гречихе и в других злаках, особенно находящихся в состоянии увлажнения, самосогревания и плесневения. Иногда афлотоксины находили в овощах, копченой и сушеной рыбе. В концентрациях, опасных для здоровья, они вызывают тяжелые поражения печени, вплоть до некроза.

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ Отравления растениями, ядовитыми по своей природе, включают в себя отравления, вызываемые ядовитыми грибами:

ОТРАВЛЕНИЯ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ В состав бледной поганки входят ядовитые вещества фаллотоксины и аманитотоксины. Для развития тяжелой интоксикации достаточно съесть хотя бы малую часть гриба.

Изменения со стороны центральной нервной системы в начальном периоде проявляются:

По мере нарастания гастроэнтерита, на фоне водно-электролитных расстройств, больные становятся заторможенными, безучастными.  При явлениях печеночно-почечной недостаточности развивается сопорозное состояние, переходящее в кому. Поражается сердечно-сосудистая система:

|

Свет и его влияние на состояние здоровья школьников

Презентация на тему: Свет и его влияние на состояние здоровья школьниковСкачать эту презентацию

Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Описание слайда:Свет и его влияние на состояние здоровья школьников

№ слайда 2 Описание слайда:Цель работы. Выявить влияние освещенности в классных комнатах на состояние зрения у школьников. Задачи. Выявить распространение заболевания глаз у учащихся начального, среднего и старшего звена. Изучить вопросы влияния света на организм человека. Исследовать световой режим в классах. Определить причины, влияющие на освещенность в классах.

№ слайда 3 Описание слайда:Мониторинг состояния зрения у школьников.

№ слайда 4 Описание слайда:Влияние света на организм человека. Свет – важный биологический фактор. Свет регулирует обмен веществ в организме, влияет на его иммунологический статус. Свет создает благоприятные условия для жизни и деятельности человека. Свет и освещенность влияет на работоспособность человека . Свет — это ключевой элемент нашей способности видеть, оценивать форму, цвет и перспективу окружающих нас предметов.

№ слайда 5 Описание слайда:Свет – важный биологический фактор, который оказывает влияние на здоровье человека. В отсутствии естественного освещения у людей возникают жалобы на плохое самочувствие, быструю утомляемость, сонливость, общую слабость, частые головные боли, неприятные ощущения со стороны глаз, боли в конечностях. Дефицит естественного освещения не компенсируется искусственным той же интенсивности. Использование солнцезащитных устройств, штор, озеленения приводит к дополнительным потерям естественного света.

Дефицит естественного освещения не компенсируется искусственным той же интенсивности. Использование солнцезащитных устройств, штор, озеленения приводит к дополнительным потерям естественного света.

В чем разница между искусственным и естественным светом? Спектральный состав излучения искусственных источников света беден. Например, люминесцентные лампы отличаются монотонностью излучения, пульсирующим характером светового потока, дефицитом ультрафиолетовой составляющей. Свет не только оказывает прямое биологическое воздействие, но и влияет на наши чувства, настроение. Лампы с индексом цветопередачи менее 80 не следует использовать в помещениях, в которых люди работают или находятся в течение длительного времени. Новые критерии оценки освещения требуют не только учета световой энергии и цветопередачи, но и сравнения с естественным светом, который в течение дня изменяет спектр, цветовую температуру, освещенность и тем самым влияет на ежедневные физиологические процессы человека.

№ слайда 7 Описание слайда:Определение освещенности помещения. Требования к качеству освещения. Величина освещенности помещения определяется застекленной поверхностью окон, их высотой и формой. Освещенность достаточна, если застекленная поверхность составляет не менее 1/4 площади пола. Необходимо боковое левостороннее освещение, так как оно представляет возможность взгляда вдаль на наружное пространство, обеспечивающее отдых для глаз. Лучшим видом освещения является дневное. Вот почему в школах и детских садах так часто моют окна, держат подоконники свободными от цветов и вешают легкие светлые шторы.

№ слайда 8 Описание слайда:Факторы, влияющие на освещенность в классах. Ориентация учебных помещений — юг, юго-восток. На световую среду влияет цветовая гамма интерьера помещений. Наилучший цвет для мебели и стен — светло-зеленый и цвет натурального дерева, для доски — коричневый, темно-зеленый. Уровни освещенности в первом ряду парт в 3—4 раза выше, во втором — в 1,5—2 раза выше, чем в третьем ряду, что определяет раздельность и последовательность включения искусственного освещения. Люминесцентные лампы имеют определенные преимущества: способствуют увеличению скорости различения, устойчивости ясного видения, сохранению общей работоспособности. Имеются и технико-экономические преимущества, а именно: они обладают большей светоотдачей (в 4—5 раз) и сроком службы (в 10—12 раз) по сравнению с лампами накаливания.

Уровни освещенности в первом ряду парт в 3—4 раза выше, во втором — в 1,5—2 раза выше, чем в третьем ряду, что определяет раздельность и последовательность включения искусственного освещения. Люминесцентные лампы имеют определенные преимущества: способствуют увеличению скорости различения, устойчивости ясного видения, сохранению общей работоспособности. Имеются и технико-экономические преимущества, а именно: они обладают большей светоотдачей (в 4—5 раз) и сроком службы (в 10—12 раз) по сравнению с лампами накаливания.

Важность освещенности еще и в том, что по мере роста и развития организма происходит рост глаза, развитие его преломляющей системы, которое заканчивается только к 9-12 годам. Режим освещенности играет существенную роль в регуляции биологических ритмов. В условиях интенсивной освещенности улучшается рост и развитие организма. При плохом или неправильном освещении снижается умственная работоспособность.

№ слайда 10 Описание слайда:Естественное освещение. Естественное освещение классной комнаты зависит от следующих основных показателей: — от климатического пояса. — ориентации здания на участке. Окна классных комнат в нашей школе ориентированы на восток и юго – восток. — от размера и конфигурации (формы окон), равномерности освещения. Окна в классах расположены стеной, их площадь 5,35 кв.м., что составляет около 10 % от площади пола. К естественному освещению предъявляются следующие основные требования: 1) Достаточность. 2) Равномерность. 3) Отсутствие слепимости (блесткости) и теней на рабочем месте. 4) Перегрев помещений.

№ слайда 11 Описание слайда:Практическая работа Определение светового коэффициента . Определение коэффициента заглубления. Определение коэффициента заслонения в кабинетах .

№ слайда 12 Описание слайда:Оценка естественного освещения классов. Для оценки естественного освещения мы выбрали кабинеты, расположенные на разных этажах и имеющие разную ориентацию окон: № 21 и №31 (первый этаж), №49 и №58 (второй этаж), №74 и №85 (третий этаж).

Для оценки естественного освещения мы выбрали кабинеты, расположенные на разных этажах и имеющие разную ориентацию окон: № 21 и №31 (первый этаж), №49 и №58 (второй этаж), №74 и №85 (третий этаж).

Освещение в классах. Кабинет №49 Кабинет №31

№ слайда 14 Описание слайда:Определения светового коэффициента (СК). СК представляет собой отношение остекленной поверхности окон к площади пола. Выражается он простой дробью, числитель которой – величина остекленной поверхности, знаменатель – площадь пола. Числитель дроби приводится к 1, для этого числитель и знаменатель делят на величину числителя.

№ слайда 15 Описание слайда:СК для кабинетов.

№ слайда 16 Описание слайда:Вывод: Световой коэффициент не соответствует гигиеническим требованиям, он ниже. Норма светового коэффициента 1: 4 — 1 : 5.

№ слайда 17 Описание слайда:Определение коэффициента заглубления Коэффициентом заглубления называется отношение высоты верхнего края окна над полом к глубине помещения. Согласно гигиеническим нормам он должен быть равен 1:2, т.е. глубина помещения не должна превышать расстояния от верхнего края окна до пола более, чем в два раза. Тогда освещенность отдаленных мест помещения будет достаточной.

№ слайда 18 Описание слайда:Расчет коэффициента заглубления.

№ слайда 19 Описание слайда:Вывод. Коэффициент заглубления превышает норму (1:2).

№ слайда 20 Описание слайда:Заглубление в классах. Кабинет № 58

№ слайда 21 Описание слайда:Коэффициент заслонения Коэффициент заслонения — это отношение высоты противостоящего здания к расстоянию между ним и школой нами не определялся, так как школа располагается на пустыре. Не мешают проникновению света в кабинеты и высокие деревья, растущие по периметру школы на расстоянии 15 – 20 метров от здания.

Не мешают проникновению света в кабинеты и высокие деревья, растущие по периметру школы на расстоянии 15 – 20 метров от здания.

Определение методом люксметрии уровней освещенности в первом, втором, третьем, четвертом (если он есть) ряду парт.

№ слайда 23 Описание слайда:Вывод Наилучшее освещение в кабинетах, окна которых ориентированы на юго – восток. Уровни освещенности в первом ряду парт в 2.5 — 3 раза выше, во втором — в 1,5—2 раза выше, чем в третьем ряду, а в четвертом ряду в 1,5 раза ниже, чем в третьем. Естественная освещенность зависит от окраски стен. Хуже отражают свет стены зеленого цвета в кабинете 85,который находится над кабинетом 58 (стены окрашены в голубой цвет). Естественная освещенность кабинетов на первом этаже хуже, чем на втором и третьем этажах.

№ слайда 24 Описание слайда:Оценка искусственного освещения. Для характеристики искусственного освещения отмечают: вид источников света (лампы накаливания, люминесцентные лампы), их мощность, систему освещения, направление светового потока и характер света (прямой, рассеянный, отраженный). Наилучшее освещение достигается при комбинированной системе освещения – общее плюс местное.

№ слайда 25 Описание слайда:Расчетный способ определения искусственной освещенности. Данный метод основан на подсчете суммарной мощности всех ламп в помещении и определении удельной мощности ламп в ВТ/кв.м. Затем данную величину умножают на коэффициент «е», показывающий, какую освещенность в люксах дает удельная мощность, равная 1 ВТ/кв.м.

№ слайда 26 Описание слайда:Определение искусственного освещения по методу «ватт». Определяют количество светильников в классной комнате, определяя удельную мощность, т. е. количество преобразующейся энергии излучения в ваттах на единицу освещаемой площади. Норма освещенности при люминесцентных 20 Вт/кв.м.

е. количество преобразующейся энергии излучения в ваттах на единицу освещаемой площади. Норма освещенности при люминесцентных 20 Вт/кв.м.

Расчет уровня освещенности и удельной мощности ламп для кабинетов.

№ слайда 28 Описание слайда:Заключение о состоянии кабинетов. Уровень освещенности во всех кабинетах практически соответствует гигиеническим нормативам (в учебных кабинетах и лабораториях уровень искусственной освещенности 300 Лк при люминесцентных лампах), удельная мощность ламп близка к норме (20 Вт/кв.м.).

№ слайда 29 Описание слайда:Рекомендации. 1. Даже в дневное время необходимо сочетать естественное освещение с искусственным, так как во всех кабинетах световой коэффициент и коэффициент заглубления не соответствует норме (а в кабинете №21 значительно превышают норму). 2. Регулярно пересаживать учеников с одного ряда на другой. 3. В кабинете №85 необходимо перекрасить стены в светлые тона. При этом следует учитывать: 1) Темные цвета поглощают большое количество световых лучей, в связи с этим окраска помещений и мебели в школах, детских дошкольных учреждений; 2) Белый цвет и светлые тона обеспечивают отражение световых лучей на70 – 90 %; желтый цвет – на 50%, цвет натурального дерева – на 40 %; голубой на 25 %; светло-коричневый на 15 %; синий и фиолетовый на 10 –11 %.

№ слайда 30 Описание слайда:4. Сажать деревья не ближе 10 м от здания; 5. Не закрашивать оконные стекла; 6. Не расставлять на подоконниках цветы; 7. Размещать шторы в нерабочем состоянии в пространствах между окон; 8. Очистку и мытье наружных стекол проводить 3 – 4 раза в год и не менее одного раза изнутри. Запыленность и загрязненность окон снижают уровень естественного освещения на 40% и более. 9. Регулярно чистить светильники.

Гигиеническая оценка микроклимата классной комнаты, ее инсоляционного режима, искусственного и е (стр. 3 из 6)

3. Относительная влажность – 17%.

4. Скорость движения воздуха в помещении – 0,1 м/сек.

Заключение: Установленные показатели микроклимата не соответствуют гигиеническим нормативам по следующим показателям:

1. Повышенная средняя температура воздуха (24 градуса C°) и низкая относительная влажность (17%) будут способствовать обезвоживанию организма в результате теплоотдачи способом испарения. У людей, находящихся в таких условиях, будет ощущаться повышенная жажда и сухость слизистых оболочек.

2. Малая скорость движения воздуха свидетельствует о недостаточном воздухообмене в данном помещении, и будет способствовать уменьшению теплоотдачи. Перепады температуры по горизонтали и вертикали в пределах допустимых.

Рекомендации: Для улучшения состояния воздушной среды в данном классе рекомендуется усилить интенсивность проветривания и поставить увлажнители воздуха.

В течение одного часа необходима трёхкратная смена воздуха в классе.

Для создания комфортных условий самочувствия людей рекомендуются следующие параметры физических факторов воздушной среды.

1. Средняя температура воздуха 18-20 градусов C° (для детей 20-22 градуса C°). Перепады температуры воздуха в горизонтальном направлении не должны превышать 2 градуса C°, в вертикальном 2,5 градуса C° на каждый метр высоты. В течение суток колебания температуры воздуха в помещении при центральном отоплении не должны превышать 3 градуса C°.

2. Величина относительной влажности воздуха при указанных температурах может колебаться в пределах 40-60% (зимой 30-50 %).

3. Скорость движения воздуха в помещении должна быть 0,2 – 0,4 м/сек.

Значение и определение естественного и искусственного освещения классной комнаты.

Световой режим в учреждениях для детей и подростков предусматривает в количественном и качественном отношении всех, но в первую очередь основных – классных помещений. Его нельзя рассматривать в отрыве от проблемы охраны зрения детей и подростков. Важность определяется еще и тем, что по мере роста и развития организма происходит рост глаза, развитие его преломляющей системы, которое заканчивается только к 9-12 годам. В связи с большой лабильностью органа зрения в детском возрасте зрительная работа сопровождается напряжением всех функций зрения и сама по себе может способствовать возникновению зрительных расстройств.

Его нельзя рассматривать в отрыве от проблемы охраны зрения детей и подростков. Важность определяется еще и тем, что по мере роста и развития организма происходит рост глаза, развитие его преломляющей системы, которое заканчивается только к 9-12 годам. В связи с большой лабильностью органа зрения в детском возрасте зрительная работа сопровождается напряжением всех функций зрения и сама по себе может способствовать возникновению зрительных расстройств.

Режим освещенности играет существенную роль в регуляции биологических ритмов. В условиях интенсивной освещенности улучшается рост и развитие организма.

Интенсивность освещенности рабочего места имеет большое значение для профилактики нарушений зрения, особенно при работах, требующих зрительного напряжения. При плохом или неправильном освещении снижается умственная работоспособность.

Естественное освещение.

Естественное освещение в первую очередь зависит от климатического пояса. Важное значение имеет ориентация окон по сторонам света, определяющая инсоляционный режим помещений.

В зависимости от ориентации различают три основных типа инсоляционного режима (см. табл.)

Таблица 3.

При западной ориентации создается смешанный инсоляционный режим. По продолжительности он соответствует умеренному, по нагреванию – максимальному инсоляционному режиму.

Естественное освещение классной комнаты зависит от следующих основных показателей:

— ориентации здания на участке (рекомендуемой ориентацией является юг; юго-восток и восток обеспечивают высокие уровни освещенности, особенно в первую половину дня, во-вторых, создают возможность наиболее ранней аэрации и инсоляции помещений, в отличие от западной ориентации при них не происходит перегрева помещений). При определении ориентации помещений студенты должны пользоваться компасом, устанавливая направление определенного классного помещения.

— достаточный коэффициент естественной освещенности (КЕО, СК) (эти показатели зависят от размера окон, конфигурации (формы окон), равномерности освещения).

К естественному освещению предъявляются следующие основные требования:

1) Достаточность.

2) Равномерность.

3) Отсутствие слепимости (блесткости) и теней на рабочем месте.

4) Перегрев помещений.

а) оценку естественного освещения следует начинать с определения светового коэффициента (СК). СК представляет собой отношение остекленной поверхности окон к площади пола. Выражается он простой дробью, числитель которой – величина остекленной поверхности, знаменатель – площадь пола. Числитель дроби приводится к 1, для этого числитель и знаменатель делят на величину числителя (правда в настоящее чаще пользуются коэффициентом естественного освещения (КЕО).

Для того, чтобы наиболее точно вычислить коэффициент (СК) от площади остекленной поверхности окон следует отнять 10 % площади (минус), приходящейся на переплет оконных рам.

Пример:

Определить световой коэффициент помещения, площадью 50 кв.м., в котором три окна площадью по 2,7 кв.м.

Решение:

1. Определяем площадь окон, их три: 2,7 кв.м х 3 = 8,1 кв.м.

2. Определяем площадь остекления:

8,1 – 100

X – 10

Площадь остекления равна: 8,1 кв.м. – 1,81 кв.м. = 7,29 кв.м.

3. Находим световой коэффициент: 7,29 кв.м.:50,0 кв.м. =1:7

Заключение:

Световой коэффициент не соответствует гигиеническим требованиям, он ниже. Норма светового коэффициента 1: 4 — 1 : 5

б) определяем коэффициент заглубления

Коэффициентом заглубления называется отношение высоты верхнего края окна над полом к глубине помещения. Согласно гигиеническим нормам он должен быть равен 1:2, т.е. глубина помещения не должна превышать расстояния от верхнего края окна до пола более, чем в два раза. Тогда освещенность отдаленных мест помещения будет достаточной.

Пример:

Высота верхнего края окна над полом 3.0 м, глубина класса 7 м.

Решение:

Определяем коэффициент заглубления (Кзагл)

КЗ = 3 м:7 м = 1,25

Заключение: Коэффициент заглубления почти отвечает норме (1:2).

Коэффициент заслонения — это отношение высоты противостоящего здания к расстоянию между ним и школой.

Чтобы выяснить, не мешают ли проникновению света в кабинет соседние здания и высокие деревья, нужно с мест у внутренней стены оценить, какая часть заслонена ими.

Наилучшая гигиеническая норма коэффициента заслонения должна равняться 1:5 (возможны варианты 1:2 –1:3)

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения классных комнат необходимо:

1) Сажать деревья не ближе 10 м от здания;

2) Не закрашивать оконные стекла;

3) Не расставлять на подоконниках цветы;

4) Размещать шторы в нерабочем состоянии в пространствах между окон;

5) Очистку и мытье наружных стекол проводить 3 – 4 раза в год и не менее одного раза изнутри.

Запыленность и загрязненность окон снижают уровень естественного освещения на 40% и более.

Определение коэффициента естественной освещенности (КЕО)

КЕО – это отношение естественной освещенности в данной точке внутри помещения к освещенности на горизонтальной плоскости под открытым небом, выраженное в процентах.

По современным нормативам КЕО в классных комнатах должен равняться 1,5%.

В данном случае КЕО определяют с помощью люксметра, а затем вычисляют по следующей формуле:

КЕО=Ев х 100/Ео

Ев – освещенность внутри в люксах

Ео – освещенность снаружи в люксах

При оценке естественного освещения следует обратить внимание на окраску стен. В настоящее время рекомендуются следующие тона для стен: нежный розовый, светло-желтый, бежевый, светло-зеленый, для мебели – (парты, столы, шкафы) – от светло до темно-зеленого, для классных досок – темно-зеленый, темно-коричневый, а для дверей, окон, рам – белый.

В учебных помещениях обязательно боковое левостороннее освещение. Использование в одном помещении люминесцентных ламп и ламп накаливания запрещается.

Нормы естественного освещения некоторых видов помещения.

Таблица 4

Метод люксметрии.

В конце занятия студентам необходимо научиться измерять освещенность в классе с помощью люксметра.

Освещенность рабочих мест производят с помощью прибора – люксметра, который состоит из селенового фотоэлемента, заключенного в специальную оправу. Люксметр градуирован для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания, поэтому при измерении освещенности от других источников необходимо показания шкалы умножить на поправочный коэффициент. Для люминесцентных ламп белого света он равен 1,1, для ламп дневного света – 0,9, для естественного освещения — 0,8.

Измерения производят не менее чем в 11 точках классной комнаты: 10 на горизонтальной поверхности на уровне 1,8 м от пола (9 на партах и 1 на столе учителя) и 1 в вертикальной плоскости.

Замеры следует производить в отсутствии школьников, лучше до занятий, в условиях, исключающих естественное освещение (либо после занятий).

Оценка искусственного освещения.

Для характеристики искусственного освещения отмечают: вид источников света (лампы накаливания, люминесцентные лампы), их мощность, систему освещения (общее равномерное, общее локализованное, местное и комбинированное), направление светового потока и характер света (прямой, рассеянный, отраженный). Наилучшее освещение достигается при комбинированной системе освещения – общее плюс местное.

(PDF) Определение коэффициентов глубины для несущей способности фундаментов мелкого заложения в песке

Видно, что результаты, полученные в настоящее время для этого фактора, значительно ниже, чем ранее определенные, что

показывает влияние значение удельного веса почвы.

5. Выводы

Сопротивление грунта над основанием фундамента может быть учтено

с помощью коэффициентов глубины dg и dq, которые

корректируют для практических целей формулу несущей способности

для этого эффекта.Обычно используемые предложения для этих факторов

были сделаны Мейерхофом (1963) и Бринчем Хансеном

(1970) и Весичем (1973).

Следуя предыдущим предложениям, коэффициент глубины dg был равен

, который был принят равным 1. Используя двумерный верхний предел числового анализа числовых пределов nu-

, было представлено предложение по коэффициенту глубины dq

, которое сравнивалось с классическими.

Дальнейший анализ позволил оценить достоверность

суперпозиции эффектов, классически предполагаемых в формулах несущей способности

.Для анализируемых ситуаций несущая способность

примерно на 10–30% больше, чем определенная по этим формулам

.

Те же самые результаты расчетов также позволили определить

значений шахты для другого коэффициента глубины dq

* — первоначально определенное

оштрафовано другими авторами — что исправляет занижение

классической формулы несущей способности. Результаты, полученные для случая, когда грунт ниже и выше фундамента

имеет одинаковый удельный вес, очень похожи на результаты

, полученные с использованием методов верхней границы другими авторами,

немного улучшив их.

Также можно установить, что для случая слитого грунта ниже

ниже подошвы основания должны использоваться более низкие значения

, и они были определены.

Выражение признательности

Авторы хотели бы поблагодарить за финансовый вклад

статей, внесенных в эту статью, организацией Fundação para a Ciência e

Tecnologia (Project PTDC / ECM / 70368/2006).

Ссылки

Бринч Хансен, Дж. (1970) Пересмотренная и расширенная формула

для определения несущей способности.Бюллетень Датского геотехнического института

, т. 28 с. 5-11.

Hjiaj, M .; Лямин, А. И Слоан, С. (2005) Численные решения для анализа предельных значений

для коэффициента несущей способности

Нг. Международный журнал твердых тел и структур,

т. 42: 5-6, стр. 1681–1704.

Лямин, А.В .; Salgado, R . ; Слоан, С. & Prezzi, M.

; Слоан, С. & Prezzi, M.

(2007) Двух- и трехмерная несущая способность

опор в песке. Géotechnique, v.47: 8, с. 647-662.

Мартин, К.М. (2005) Точный расчет несущей способности

методом характеристик. Proc. 11-е межд.

конф. IACMAG, Турин, т. 4, стр. 441-450.

Мейерхоф, Г.Г. (1963) Некоторые недавние исследования несущей способности фундаментов

. Канадский геотехнический журнал —

nal, v. 1: 1, p. 16-26.

Терзаги К. (1943) Теоретическая механика грунтов, 2-е изд.

John Wiley and Sons, New York, 510 pp.

Terzaghi, K.И Пек, Р. Б. (1967) Механика грунтов в инженерной практике, 2-е изд. John Wiley and Sons, New

York, 729 pp.

Vesic, A.S. (1973) Анализ предельных нагрузок фундаментов мелкого заложения

. Журнал ASCE по механике грунтов и

Foundation Division, т. 99: 1, стр. 45-73.

Vicente da Silva, M. & Antão, A.N. (2008) Верхний предел

предельный анализ с параллельным смешанным расчетом конечных элементов

. Международный журнал твердых тел и структур —

tures, v.45: 22-23, с. 5788-5804.

Символы

B: ширина фундамента

dg, dq: факторы глубины

dq

*: коэффициент глубины, учитывающий наложение эффектов ef-

, как определено Лямином и др. (2007)

d d

q c q d

,

*

,

*

,: коэффициент глубины с учетом наложения эффектов для случаев рис. 1 (в) и 1 (г).

D: глубина основания фундамента

Ng, Nq: коэффициенты несущей способности

q: надбавка на уровне основания фундамента

qu: несущая способность

ua

UB

ub

UB

,,

, и т. Д.: расчет несущей способности верхней границы

для случая, показанного на рис. 1 (a) и 1 (b) и т. Д.

sg, sq: факторы формы

cc, cd: соотношение между qq

uc

UB

ud

UB

,,

, и несущая способность de-

, ограниченная классическим уравнением несущей способности

f ‘: угол трения грунта

г: удельный вес грунта

g1: удельный вес грунта ниже уровня основания фундамента

г2: удельный вес грунта над основанием базовый уровень

52 почвы и скалы, Сан-Паулу, 33 (1): 47-52, январь-апрель 2010 г.

Antão et al.

Рисунок 9 — Сравнение между коэффициентом глубины dq

*, полученным в настоящей работе

с использованием уравнения. 12, для g1 = 20 [FL-3], и уравнение. (14), для

g1 = 10 [FL-3].

Глубина фундамента | Коэффициент глубины фундамента

Что такое глубина фундамента?

Фундамент должен иметь достаточную глубину, чтобы он функционировал должным образом. Факторы, определяющие глубину фундамента:

- Глубина верхнего слоя почвы

- Локальная эрозия почвы из-за проточной воды

- Подземные дефекты, такие как корневые ямы, полости, шахтные стволы и т. Д.

- Заполненный рыхлый грунт

- Смежные конструкции, земляные работы, земляные работы и будущие строительные работы

- Уровень грунтовых вод

- Глубина промерзания

- Глубина изменения объема

- Высыхание из-за тепла котлов и печей

- Осушение из-за воды, затягиваемой корнями деревьев

Основание должно располагаться ниже верхнего слоя почвы, состоящего из органических веществ, которые, вероятно, со временем разложатся.

Местная эрозия | Глубина фундамента | Коэффициент глубины фундаментаЭто особенно важно в холмистой местности с сильными дождями. Почва в такой ситуации может быть размыта на значительную глубину. Фундамент следует размещать ниже зоны локальной эрозии.

Подземные дефекты | Глубина фундамента | Фактор глубины фундаментаЕсли есть подозрение на наличие подземных дефектов на участке, их следует исследовать заблаговременно до строительства фундамента.Запрещается располагать опоры над подземными дефектами, такими как корневые ямы, полости, захороненные старые своды, шахты, старые колодцы, канализационные трубы, кабели и т. Д.

Неуплотненный засыпанный грунт | Глубина фундамента | Фактор глубины фундамента Искусственные или другие виды заполнителей недостаточно консолидированы и не достигли полной прочности на сдвиг. Если фундамент закладывается на таких грунтах, они претерпевают большие общие и дифференциальные осадки, приводящие к серьезным повреждениям или даже обрушению конструкций.Прежде чем определиться с глубиной фундамента в таком грунте, следует тщательно оценить прочностные характеристики.

Если фундамент закладывается на таких грунтах, они претерпевают большие общие и дифференциальные осадки, приводящие к серьезным повреждениям или даже обрушению конструкций.Прежде чем определиться с глубиной фундамента в таком грунте, следует тщательно оценить прочностные характеристики.

Основание должно быть расположено таким образом, чтобы не было повреждений существующей конструкции. Повреждение старого основания могло быть вызвано ударами, вибрацией, подрывом почвы под основанием старого фундамента и понижением уровня грунтовых вод. В таком случае новую опору следует держать достаточно далеко от старой.Устройство фундамента должно быть выполнено, как показано на рисунке 1 ниже в горизонтальной плоскости. Смежный край нового фундамента должен находиться как минимум на расстоянии «S» от края существующего фундамента, а «S» должен быть больше, чем ширина большего фундамента. Кроме того, во избежание помех минимальное горизонтальное расстояние «S» должно быть больше, чем разница в высоте между соседними опорами.

Фундамент на наклонной поверхности — Для опоры на сыпучий грунт линия, соединяющая нижние смежные края опор, не должна иметь уклон круче двух горизонтальных к одной вертикальной, как показано на рис.2. В глинистых почвах наклон линии, соединяющей нижний прилегающий край верхнего основания и верхний прилегающий край нижнего основания, не должен быть круче двух горизонталей к одной вертикали.

Уровень грунтовых вод — По возможности опоры должны располагаться над уровнем грунтовых вод. Наличие зеркала грунтовых вод может создать некоторые проблемы для фундамента. Если глубина фундамента должна быть ниже уровня грунтовых вод, состояние быстрого песка часто создает проблемы. Уровень грунтовых вод резко снижает поддерживающую способность почвы.Серьезными вопросами становятся дренаж подвальных этажей, гидроизоляция подвала, устойчивость к повышенному давлению.

Защита от замерзания — Основание должно быть ниже глубины промерзания. Если опора размещена на недостаточной глубине, она будет повреждена морозом из-за образования линз льда и последующего морозного пучения. Из-за морозного пучки опора поднимается и опускается, когда происходит оттаивание. Во время этого процесса произойдет значительное снижение прочности почвы на сдвиг и повреждение фундамента.Во избежание повреждения от мороза основание должно располагаться ниже глубины промерзания, которая может составлять 1 м и более в зависимости от степени холода.

Глубина изменения объема — Особенно глинистые почвы с высокой пластичностью претерпевают большие изменения в объеме во время смачивания и высыхания. Они дают усадку при высыхании и набухают при намокании. Изменения объема обычно больше у поверхности земли и уменьшаются с увеличением глубины. Существенное изменение объема под опорой может вызвать попеременное поднятие и опускание.Основание следует размещать ниже слоя почвы, подверженного большим изменениям объема.

Высыхание из-за тепла — Осушение — это усыхание почвы за счет удаления влаги из почвы. Это вызывает сильное оседание конструкций. Осушение происходит в почвах, расположенных рядом с заводами, такими как котлы, печи, печи и т. Д., Которые недостаточно изолированы от земли. Солнечное тепло также вызывает высыхание, и почва, такая как ил и глина, особенно уязвима для этого явления.Эти почвы становятся очень мягкими под воздействием воды в сезон дождей.

Иссушение из-за корней — Иссушение может также происходить в почвах, расположенных рядом с большими деревьями или кустарниками. Эти деревья удаляют влагу из почвы и вызывают ее высыхание. В результате в структурах, расположенных близко к корневой системе таких деревьев, может возникнуть крупное заселение. Поэтому очень важно убрать такие деревья со строительной площадки.

Размыв — Размыв причиняет серьезный ущерб строениям, расположенным вблизи рек. В этом случае фундамент следует укладывать на такую глубину, чтобы эффект размыва не оказывал влияния на конструкцию.

В этом случае фундамент следует укладывать на такую глубину, чтобы эффект размыва не оказывал влияния на конструкцию.

Как это:

Нравится Загрузка …

Модель многовариантной регрессии для поправочного коэффициента глубины Фокса

Баттерфилд Р., Банерджи П.К. Жесткий диск, внедренный в упругое полупространство. Геотехническая инженерия, 1971, 2 (1): 35–52

Google Scholar

Нисида Ю.Вертикальное напряжение и вертикальная деформация грунта под действием глубокого кругового равномерного давления в полубесконечном состоянии. В: Материалы 1-го Конгресса Международного общества механиков горных пород (ISRM). 1966

Google Scholar

Терзаги К., Пек Р. Б. Механика грунтов в инженерной практике, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1948

Google Scholar

Fox E N.Средняя упругая осадка равномерно нагруженной области на глубине ниже поверхности земли. В кн .: Материалы Второй Международной конференции по механике грунтов и фундаментостроению. Роттердам, 1948, 129–132

Google Scholar

Миндлин Р. Д. Сила в точке внутри полубесконечного твердого тела. Физика, 1936, 7 (5): 195–202

Статья. МАТЕМАТИКА Google Scholar

IS 8009. Часть 1 — Расчет осадки фундаментов, подверженных симметричным статическим вертикальным нагрузкам. Нью-Дели: Бюро индийских стандартов, 1976

Правительство Особого административного района Гонконг. Свод правил поведения для фондов Гонконга, Строительный департамент. 2004

Боулз Дж. Анализ и проектирование фундамента. 5-е изд. Нью-Йорк: McGraw Hill, 1996, 303

Google Scholar

Айсен А. Решение задач механики грунтов. Бока-Ратон: CRC Press, 2005

Бока-Ратон: CRC Press, 2005

Google Scholar

Дас Б. М. Принципы фундаментальной инженерии. 7-е изд. Бостон: Cengage Learning, 2011

Google Scholar

Дас Б. М. Продвинутая механика грунтов. 4-е изд. Бока-Ратон: CRC Press, 2014

Google Scholar

Паулос Х. Г., Дэвис Э. Х. Упругие решения для механики грунтов и горных пород. Нью-Йорк: Wiley, 1973

Google Scholar

Шин Э. К., Дас Б. М. Развитие процедур оценки упругой осадки для фундаментов мелкого заложения на сыпучих грунтах. KSCE Journal of Civil Engineering, 2011, 15 (1): 77–89

Статья Google Scholar

Bowles J E. Осадка упругого фундамента на песчаных отложениях.Journal of Geotechnical Engineering, 1987, 113 (8): 846–860

Статья Google Scholar

Хамдиа К. М., Лахмер Т., Нгуен-Той Т., Рабчук Т. Прогнозирование вязкости разрушения PNC: стохастический подход, основанный на ИНС и ANFIS. Вычислительное материаловедение, 2015, 102: 304–313

Статья Google Scholar

Ахмед М. У. Оптимизация конструкции фундамента с помощью выпуклого симплексного алгоритма.Диссертация на соискание ученой степени магистра. Лаббок: Техасский технический университет, 1972

Google Scholar

Бхавикатти С.С., Хегде В.С. Оптимальное проектирование фундамента колонны с использованием последовательного линейного программирования. В: Материалы Международной конференции по компьютерным приложениям в гражданском строительстве. Рурки, 1979, IV: 245–252

Google Scholar

Десаи И. Д., Десаи Г. Д., Десаи Т. Б.Оптимизация затрат на изолированное наклонное основание в сыпучей среде. В: Материалы 2-й Международной конференции по компьютерному анализу и проектированию в гражданском строительстве. Рурки, 1985, 1: 102–108

MATH Google Scholar

Пандиан Н.С., Шридхаран А., Сатидеви У. Экономическое рассмотрение конструкции комбинированных опор. Индийский геотехнический журнал, 1994, 24 (4): 378–409

Google Scholar

Басудхар П. К., Маданмохан Р., Дей А., Деб К., Де С. Оптимальная конструкция мелководных оснований под контролем поселений. В: Материалы 2-й Международной конференции по вычислительной механике и моделированию (ICCMS-06). Гувахати, 2006, II: 1905–1911

Google Scholar

Ван Ю., Кулхави Ф. Х. Оптимизация экономического проектирования фундаментов. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 2008, 134 (8): 1097–1105

Статья Google Scholar

Khajehzadeh М, М Р Таха Ахмед Е, Ислами М. Оптимизация Модифицированный рой частиц для оптимальной конструкции фундамента распространения и подпорной стенки. Journal of Zhejiang University-Science A (Applied Physics & Engineering), 2011, 12 (6): 415–427

Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

Slurm Workload Manager — без учета глубины фактор справедливого распределения

Содержание

Введение

Фактор справедливой доли, не обращающий внимания на глубину, является вариантом дефолтного коэффициент справедливой доли, который увеличивает используемые диапазоны приоритетов и улучшает справедливость между учетными записями в глубокой и / или нерегулярной иерархии.(-Р)

где:

- F

- — коэффициент справедливой доли

- R

- — коэффициент эффективного использования аккаунта

Эта формула напоминает исходную формулу справедливой доли участия, и

дает тот же результат для учетной записи на первом уровне дерева

(под корнем). Действительно, для учетных записей первого уровня эффективное использование

коэффициент R равен коэффициенту использования r, определяемому как:

Действительно, для учетных записей первого уровня эффективное использование

коэффициент R равен коэффициенту использования r, определяемому как:

г = U / S

где:

- S

- — нормализованные доли

- U

- — нормализованный коэффициент использования в периоде полураспада.

, что совпадает с исходной формулой.

Эффективный коэффициент использования в иерархии счетов

Обобщенная формула для R немного сложнее. Это включает в себя коэффициент местного использования r l :

r l = r / (U all_siblings / S all_siblings )

, который представляет собой соотношение между коэффициентом использования учетной записи и общий коэффициент использования всех братьев и сестер на своем уровне, включая сам. Например, если предположить, что все дочерние элементы учетной записи имеют использованные в сумме, в два раза превышающие их совокупные доли (что равняется долям родительской учетной записи), но один из дочерних использовал только два трети его долей, местный коэффициент использования этого ребенка будет составлять треть.k

где:

- к

- варьируется от 0 до 1 и определяет, насколько эффективное использование коэффициент использования учетной записи определяется коэффициентом использования его предков.

Чтобы понять формулу для k, полезно сначала сделать несколько

замечания о формуле для R. С одной стороны, если k равно 1,

приведенная выше формула дает R = R родительский * r l . Для

счет второго уровня, подставив формулу для r l ,

это приводит к R = r *

U родитель / U all_siblings .Предполагая, что рабочие места

отправлено на конечных счетах, U родительский =

U all_siblings , что дает R = r. Это означает, что если k

равно 1, коэффициент справедливой доли счета основан только на его собственном

коэффициент использования. 2)), если ln (R родительский ) * ln (r l ) родительский) * ln (r l )> = 0

2)), если ln (R родительский ) * ln (r l ) родительский) * ln (r l )> = 0

Эта формула выбрана, чтобы гарантировать, что, если использование предков учетной записи попадает в цель, фактор справедливой доли аккаунт в основном зависит от его собственного использования.Следовательно, k стремится к 1 когда R родительский стремится к 1. Напротив, чем больше предки учетной записи недостаточно / чрезмерно использовали свои акции, тем более коэффициент справедливой доли счета должен получить бонус / малус на движется к фактору справедливой доли материнской компании. Следовательно, k стремится к 0, когда R родительский отличается от 1. Однако, если дисбаланс использования аккаунта больше, чем у его предков в том же направление, (например, предки потребляли в два раза больше акций, а ребенок потребил в 3 раза свои доли), перемещая фактор справедливой доли обратно к одному из родителей не полезный.В результате в этом случае k сохраняется равным 1.

Рисунок 1. График зависимости k от родительского R

Конфигурация

Используются следующие параметры slurm.conf (SLURM_CONFIG_FILE) чтобы включить глубокий привкус фактора справедливой доли. Видеть Справочная страница slurm.conf (5) для получения более подробной информации.

- PriorityFlags

- Установите на «DEPTH_OBLIVIOUS».

- PriorityType

- Установите это значение на «приоритет / многофакторность».Значение по умолчанию для этой переменной — «приоритет / базовый». что обеспечивает простое планирование FIFO.

Последнее изменение 30 октября 2013 г.

Это не сексуально, но глубина — огромный фактор в 2020 году

Я занимаюсь этим достаточно долго, чтобы знать, что колонки об уровне развития футбольной команды, как правило, не становятся вирусными.

Поклонники Воронов предпочли бы прочитать о последнем волшебстве квотербека MVP лиги, изменениях в рекордно быстром нападении или о том, как новые защитные элементы команды сливаются воедино.

Они понимают, что глубина важна, но их глаза по-прежнему стекленеют, когда они замечают слово на букву d. Это просто не сексуальная тема.

Итак, я понимаю, что рискую потерять вас, если скажу, что сегодня пишу о глубине. Но, возможно, вы захотите продолжить чтение и на этот раз, потому что это станет огромным фактором для всей НФЛ в 2020 году.

Травмы будут, как всегда, и теперь, с пандемией коронавируса, у игроков есть еще один способ отодвинуть на второй план.Они так же уязвимы, как и остальное общество, даже при наличии строгих протоколов.

Какие команды лучше всего справляются с повышенным вычитанием? Ответ на этот вопрос может означать разницу между победой и поражением.

Официальные лица Лиги и профсоюз игроков были достаточно обеспокоены, чтобы договориться о значительно расширенных тренировочных командах; команды могут иметь 16 игроков в этом году по сравнению с 10 годом ранее, и у них есть больше свободы в том, когда и как они могут воспитывать ребят.Также ослаблены правила восстановления игроков из травмированного резерва.

Эффективный результат — гораздо больший и более гибкий состав. Генеральному директору Ravens Эрику ДеКоста и другим составителям реестров в лиге предстоит извлечь из этого максимальную пользу и собрать как можно большую глубину на как можно большем количестве позиций.

В этом году вы увидите гораздо больше новостей о транзакциях, поскольку команды постоянно корректируют свои составы — это, конечно, сложнее, чем обычно, с личными испытаниями, сложными из соображений безопасности.

ДеКоста и его фронт-офис всегда прилагают усилия для поддержки нижней части списка, но я уверен, что они сосредоточены на этом, как никогда раньше, в 2020 году. И я предполагаю, что они в целом хорошо себя чувствуют в том, где они находятся, с их глубиной ; состав Воронов широко считается одним из лучших в НФЛ, и у них не было ни одного игрока, от которого отказались.

Потеря опытного защитника Андре Смита, который отказался от участия, иллюстрирует хрупкость ситуации.Он не собирался начинать, но он предложил опытную глубину в жизненно важной позиции. Это золото в этом году. Теперь тренерам предстоит выяснить, кто сыграет, если Ронни Стэнли или Орландо Браун-младший не смогут.

Но нет такой неуверенности с Воронами, которые занимают много позиций глубоко.

С их проецируемым четырехголовым монстром Марка Инграма II, Гаса Эдвардса, Джастиса Хилла и новичка Дж. Доббинс, они так же снабжены, как и любая команда по бегунам. Они также достаточно глубоко в тайт-энде с Марком Эндрюсом и Ником Бойлом, чтобы обменять Хайдена Херста.Широкая диаграмма глубины приемников включает в себя несколько последних драфтов Дня 1 и Дня 2.

Еще неизвестно, кто играет в центре линии атаки, но среди кандидатов есть более поздние драфты и ветеран-стартер, Д.Дж. Fluker. Тренер линии нападения Джо Д’Алессандрис не жалуется.

Никто не хочет думать о том, что Ламар Джексон пропустил игры, но его поддерживает опытный бывший игрок первой стадии, Роберт Гриффин III.

На другой стороне мяча, они настолько глубоки в позиции крайнего защитника, что Джимми Смит больше не выходит в стартовом составе, и недавние выборы на драфте могут столкнуться с проблемой числового кризиса.Смит мог бы приземлиться в безопасном месте, где начинали граф Томас III и Чак Кларк, Энтони Левин-старший — мастер на все руки, ДеШон Эллиотт — плеймейкер, когда здоровый и новичок Гено Стоун подает надежды.

Передняя семерка защиты теперь представляет собой смесь ветеранов и более молодых игроков после межсезонья изменений, и, учитывая то, как координатор защиты Винк Мартиндейл любит вводить и выводить парней, глубина в значительной степени является само собой разумеющимся.

Это не значит, что ДеКоста может расслабиться. Сочетание травм и вируса похоже на высокую океанскую волну, зловеще сидящую на берегу; он может оставаться в море, но может и врезаться.Трофеи ждут тех, кто лучше всех подготовлен.

3 фактора, определяющие глубину резкости

Когда мы слышим фразу , глубина резкости , большинство из нас сразу же связывают ее с диафрагмой. Да, диафрагма играет важную роль в управлении глубиной резкости, но это не единственный фактор. Марк Уоллес из Adorama объясняет, что существует три основных фактора, которые определяют, какая часть изображения находится в фокусе:

1. Диафрагма

Взаимосвязь между диафрагмой и глубиной резкости — это то, что большинство фотографов узнают в первые дни работы с камерой.Если вы установите диафрагму на большую диафрагму с такими значениями, как f / 1,4 или f / 1,8, объектив сможет фокусироваться только в очень тонкой зоне; у него будет очень малая глубина резкости. Передний план и фон будут размыты, а объект будет в фокусе.

Но если вы закроете диафрагму, используя такие значения, как f / 16 или f / 22, объектив будет иметь большую часть сцены в фокусе; у него будет большая глубина резкости. Таким образом, получившееся изображение будет иметь меньше размытия на переднем и заднем планах.

2. Фокусное расстояние

Если расстояние от камеры до объекта и диафрагма остаются одинаковыми, объектив с большим фокусным расстоянием имеет меньшую глубину резкости, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием (т. Е. Большее фокусное расстояние будет иметь меньшую площадь в фокусе и производят большее размытие, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием). Сравните размытие фона на изображениях ниже:

Фокусное расстояние

3. Расстояние от камеры до объекта

Все объективы имеют минимальную дистанцию фокусировки.Они создают большее размытие, когда расстояние от объекта до камеры близко к минимальному расстоянию фокусировки. Если диафрагма и фокусное расстояние остаются одинаковыми, тот же объектив будет давать большее размытие, когда объект приближается к нему, чем когда объект находится дальше. Это означает, что объектив будет иметь большую глубину резкости, когда объект находится дальше, и меньшую глубину резкости, когда он находится близко к объекту.

Попробуйте комбинацию этих трех факторов, чтобы лучше контролировать глубину резкости.

Устойчивость склонов

Устойчивость склонов

Введение

Гравитационные и фильтрационные силы, как правило, вызывают нестабильность в естественных условиях. откосы, на откосах, образованных выемкой грунта и на откосах насыпей и земляных дамб. Самое важное типы разрушения откосов показаны на рис.1. В поворотный скользит по форме поверхность разрушения в разрезе может быть дугой окружности или некруглая кривая. Обычно круговые скольжения связаны с однородными почвенными условиями и некруглые скольжения с неоднородными условиями. Трансляционный и составные части скольжения возникают там, где форма поверхности разрушения под влиянием наличия в соседнем слое существенно различающихся сила.Ошибки при переводе имеют тенденцию происходить где соседний слой находится в относительно небольшая глубина ниже поверхности склона: провал поверхность обычно плоская и примерно параллельна склону. Комбинированные шликеры обычно происходит там, где соседний пласт находится на большей глубине, разрушение поверхность, состоящая из криволинейной и плоской разделы.

На практике методы предельного равновесия используются при анализе устойчивость на склоне.Считается, что сбой вот-вот случится. вдоль предполагаемой или известной поверхности отказа. Прочность на сдвиг, необходимая для поддерживать состояние предельного равновесия сравнивается с имеющимся прочность почвы на сдвиг, обеспечивающая средний запас прочности по всей длине поверхность отказа. Проблема рассматривается в двух измерениях, условия предполагается плоская деформация. Было показано, что двумерный анализ дает консервативный результат для отказа на трехмерном (тарельчатая) поверхность.

Анализ для случая

Этот анализ, с точки зрения общего напряжения, охватывает случай полностью насыщенная глина в недренированных условиях, т.е. для состояния сразу после строительства. Только моментное равновесие рассматривается в анализ. В разрезе предполагается, что поверхность потенциального разрушения представляет собой дуга окружности. Поверхность пробного разрушения (центр O, радиус r и длина показаны на рис.2. Возможная нестабильность связана с общий вес массы грунта (W на единицу длины) над поверхностью разрушения. Для достижения равновесия прочность на сдвиг, которая должна быть мобилизована во время разрушения. поверхность выражается как

где F — запас прочности по прочности на сдвиг. Приравнивание моменты о O:

следовательно

Необходимо учитывать моменты любых дополнительных сил.в в случае возникновения трещины растяжения, так как Показано в Рис.2, дуга длина укорачивается, и гидростатическая сила будет действовать нормально к трещина, если трещина заполняется водой. Необходимо проанализировать уклон для ряда поверхностей пробного разрушения, чтобы минимальная запас прочности может быть определен.

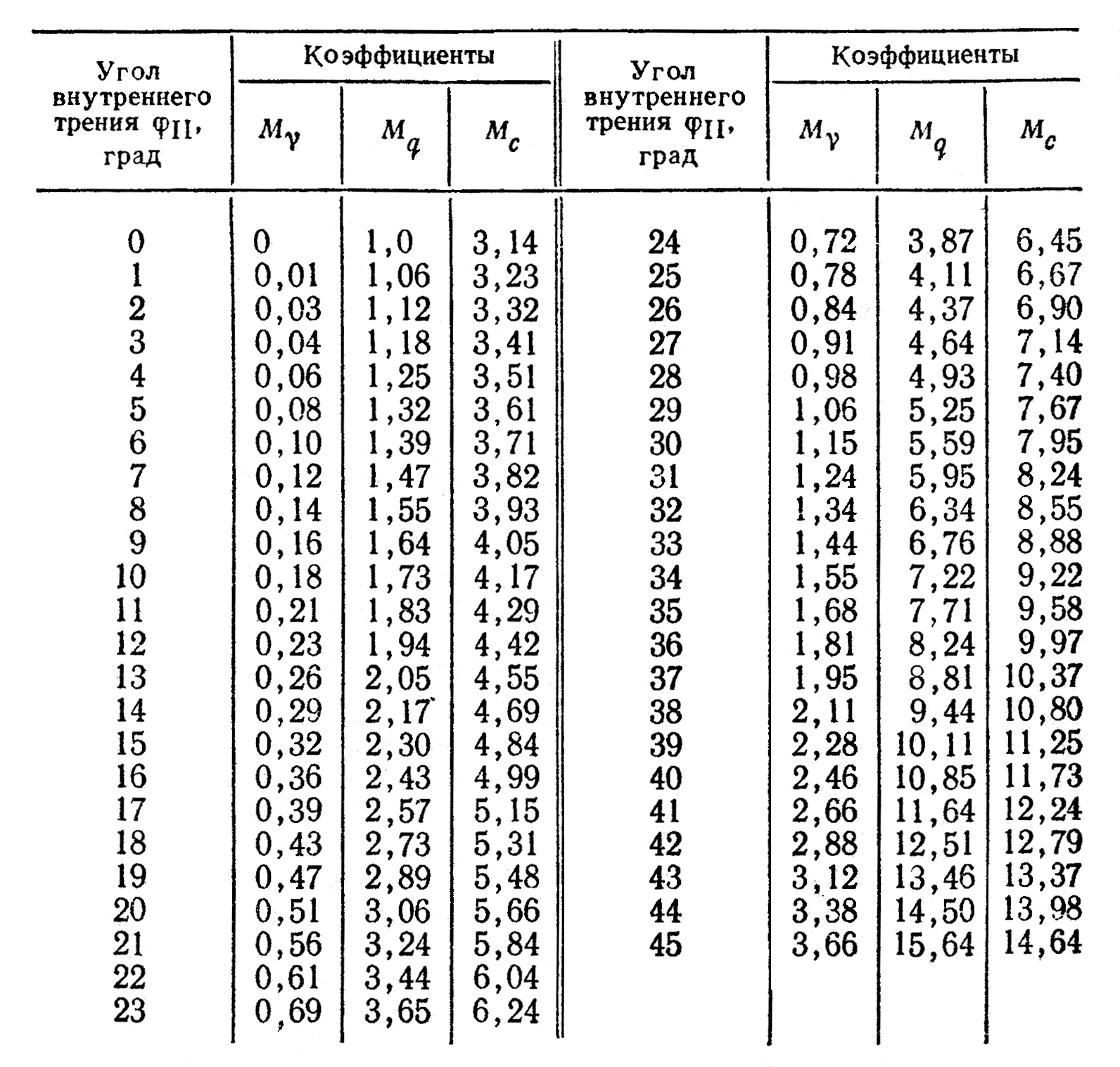

В случае , значения могут быть полученные из рис.3.Коэффициент зависит от угла наклона и коэффициента глубины D, где DH — глубина до твердой поверхности. страта. Гибсон и Моргенштерн опубликовали коэффициенты устойчивости склонов в обычно консолидированные глины, в которых недренированная прочность изменяется линейно с глубиной.

Пример

Склон 45 вырыт на глубину 8 м в глубоком слое насыщенной глины. удельного веса 19 кН / м3: соответствующие параметры прочности на сдвиг: cu = 65.0 кН / м2 и . Определите запас прочности на случай отказа испытания поверхность указана на рис. 4.

поперечный площадь ABCD составляет 70 м 2 .

Вес грунтовой массы = 70 x 19 = 1330 кН / м. Центр тяжести ABCD составляет 4,5 м от О.Угол AOC равен 89,5, а радиус OC — 12,1 м. Длина дуги ABC равна рассчитано как 18,9 м. Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

.Это коэффициент запаса прочности для выбранной поверхности пробного разрушения, и он не обязательно минимальный запас прочности.

Минимальный запас прочности можно оценить с помощью уравнения (2).Из Рис. 3, и если предположить, что D большое, значение равно 0,18. Тогда

Метод нарезки

В этом методе потенциальная поверхность разрушения в разрезе снова принимается. быть дугой окружности с центром O и радиусом r, масса почвы (ABCD) выше Поверхность пробного разрушения (AC) разделена вертикальными плоскостями на серию срезы шириной b, как показано на рис.5. Предполагается, что основание каждого среза быть прямой. Для любого среза наклон основания к по горизонтали — это a, а высота, измеренная по средней линии, — h. В коэффициент запаса прочности определяется как отношение имеющегося сдвига прочность на сдвиг

которые должны быть мобилизованы для поддержания состояния предельного равновесия, я.е.

Коэффициент запаса прочности считается одинаковым для каждого среза, что подразумевает, что | должна быть взаимная поддержка между срезами, т.е. силы должны действовать между ломтики.

Силы (на единицу измерения по нормали к сечению), действующие на срез, составляют:

Любые внешние силы также должны быть включены в анализ.

Задача является статически неопределенной, и для ее решения должны быть сделаны предположения относительно межузельных сил E и X: полученное решение для запаса прочности неточно.

Учитывая моменты около O, сумма моментов поперечных сил T на дуга разрушения AC должна равняться моменту веса грунтового массива ABCD. Для любого среза плечо рычага W равно

где La — длина дуги AC.Уравнение точное, но приближения вводится при определении сил N ‘. Для данной дуги отказа значение F будет зависеть от способа оценки сил N ‘.

Решение Fellenius

В этом решении предполагается, что для каждого среза равнодействующая межсрезовые силы равны нулю. Решение включает в себя устранение сил на каждый срез нормален к основанию, т.е.е.

N ‘= Wcosa ul

Следовательно, коэффициент запаса прочности по действующему напряжению (уравнение 3) дается. по:

Компоненты W cos a и W sin a могут быть определены графически для каждого ломтик. В качестве альтернативы значение a можно измерить или рассчитать. Опять же должна быть выбрана серия поверхностей пробного разрушения, чтобы получить минимальный запас прочности.Это решение недооценивает запас прочности: ошибка, по сравнению с более точными методами анализа, обычно составляет в пределах 5-20%.

Поскольку N ‘не фигурирует в уравнении (5), точное значение F равно полученный.

Упрощенное решение епископа

В этом решении предполагается, что равнодействующие силы по бокам срезы горизонтальные, т.е.е.

X1-X2 = 0

Для равновесия поперечная сила на основании любого среза составляет

.Разрешающие силы в вертикальном направлении:

Удобно подставить

l = b сек а

Из уравнения (3) после некоторой перестановки

Давление поровой воды можно связать с общим «давлением заполнения» при любом | точку с помощью безразмерного отношения порового давления, определенного как

Поскольку коэффициент запаса прочности присутствует на обеих сторонах уравнения (9), процесс I для получения решения необходимо использовать последовательное приближение, но сходимость быстро.

Из-за повторяющегося характера расчетов и необходимости выбора достаточное количество поверхностей пробного разрушения, метод срезов особенно подходит для решения с помощью компьютера. Более сложная геометрия откоса и могут быть введены различные слои почвы.

В большинстве задач значение отношения порового давления ru непостоянно. по всей поверхности разрушения, но, если нет изолированных участков высокое поровое давление, среднее значение (взвешенное по площади) обычно используется в дизайне.Опять же, коэффициент безопасности, определенный этим методом, является занижены, но ошибка вряд ли превысит 7% и в большинстве случаев составляет менее 2%.

Спенсер предложил метод анализа, в котором образовавшийся промежуток силы параллельны и в которых равновесие силы и момента довольный. Спенсер показал, что точность упрощенного метода епископа, в котором выполняется только моментное равновесие, происходит из-за нечувствительности уравнения момента к наклону межузельных сил.