Глина и суглинок в чем разница: Глина и суглинок: в чем разница?

Супесь и суглинок – как отличить

Полезные статьи

- Главная

- Полезная информация

- Полезные статьи

- Супесь и суглинок – как отличить

Доставка нерудных

сыпучих материалов

Компания «Агат» предоставляет услуги на доставку сыпучих строительных материалов: щебня, песка, отсева, супеси, глины, чернозёма, грунта, ПГС, угля, дров. Доставка осуществляется автомобилями Камаз, Зил.

Компания «Агат» предоставляет услуги на доставку сыпучих строительных материалов: щебня, песка, отсева, супеси, глины, чернозёма, грунта, ПГС, угля, дров. Доставка осуществляется автомобилями Камаз, Зил.

Супесь и суглинок – как отличить

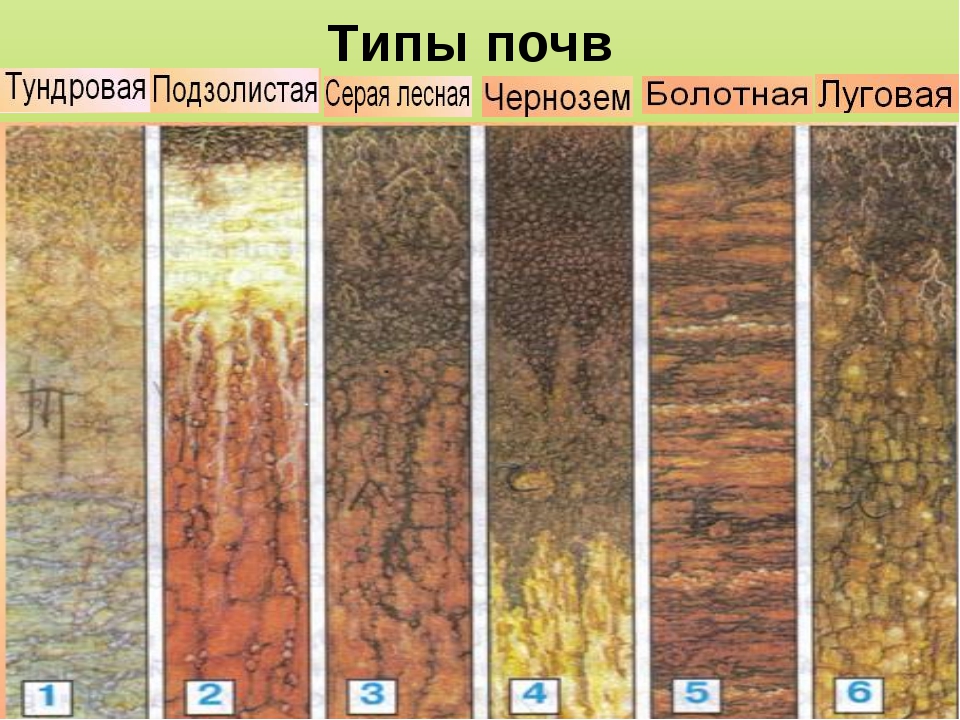

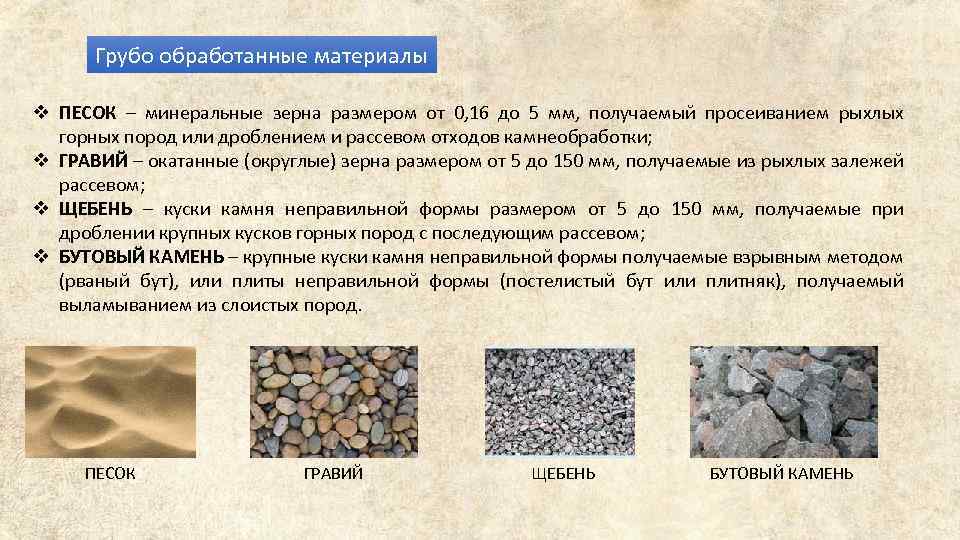

В связи с тем, что сыпучие материалы нерудного происхождения весьма широко и разнообразно используются в строительстве, важно отличать один от другого с целью максимально эффективного применения в тех или иных видах работ. И если такие материалы, как, например песок, щебень и гальку легко распознать по очевидным признакам (размер и форма зерен, округлость или угловатость граней), то иные природные сыпучие внешне выглядят примерно одинаково, и только специалист способен сразу определить их вид.

И если такие материалы, как, например песок, щебень и гальку легко распознать по очевидным признакам (размер и форма зерен, округлость или угловатость граней), то иные природные сыпучие внешне выглядят примерно одинаково, и только специалист способен сразу определить их вид.

Это касается обычной и обогащенной щебеночно-песчаной смеси (ЩПС и ОЩПС) и обычной и обогащенной песчано-гравийной смеси (ПГС и ОПГС), супеси и суглинка. Допустим, указанные смеси можно отличить по крупнозернистым включениям, а как быть с суглинками и супесями, внешне напоминающими обычный грунт? И кстати, распознавание этих видов почв особенно важно при проведении земельных работ на участке: формировании котлована под строительство или просто выравнивании участка под дальнейшее благоустройство.

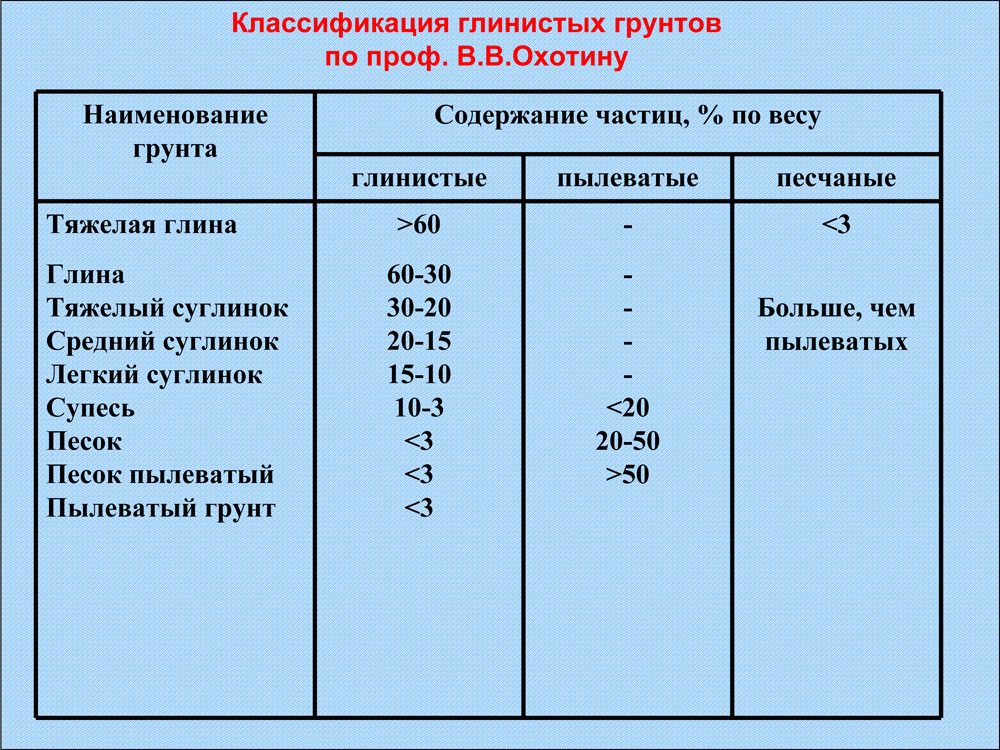

И супесь, и суглинок представляют собой смеси песка и глины, но в разных пропорциях и с различными дополнительными включениями. Комбинации составляющих эти грунты компонентов как раз и обуславливают несущую нагрузку данного участка и определяют целесообразность возведения на нем строений легкого или тяжелого типа.

Суглинки могут содержать до 50 процентов глинистых частиц, смешанных с песком. Такой высокий процент глины придает им характерную пластичность при соединении с водой. Именно глина препятствует прохождению воды сквозь почву, задерживая ее и сильно уменьшая коэффициент фильтрации. Чем больше глинистых частиц в суглинке, тем он плотнее, а чем он плотнее, тем большую нагрузку способен выдержать (максимально до трех килограммов на сантиметр площади).

В отличие от суглинков, супеси содержат больше песка, а глинистых включений — не более пяти-десяти процентов. Песок повышает фильтрационные характеристики супеси (до трех метров в сутки). При тщательном уплотнении (трамбовке) несущая способность супеси приближается к показателям суглинков (3кг/см2), а при увлажнении незначительно снижается. Кроме того, супеси, в отличие от суглинков, практически не подвержены пучению.

Мы предлагаем

Суглинок

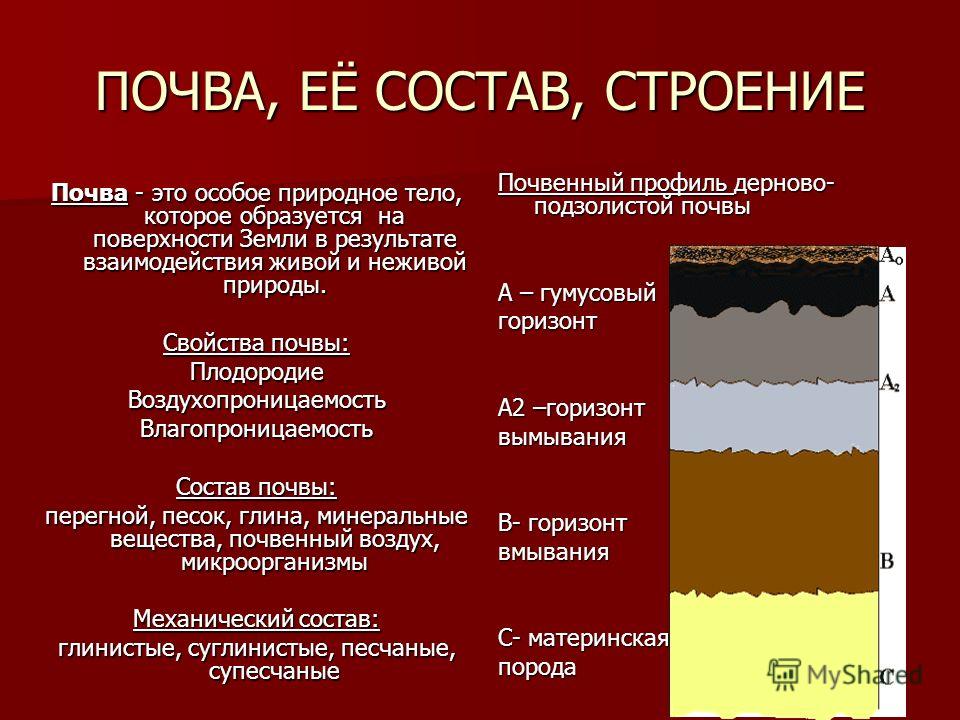

Глины и суглинки хорошо удерживают минеральные вещества и влагу, песчаные — быстро дренируются и теряют питательные вещества. Минеральная основа почвы составляет 50—60% общего состава, органическое вещество до 10%, воздух 15—25%, вода 25—35%. Оптимальным по механическому составу является суглинок, содержащий равные количества песка и глины. От механического состава во многом зависят свойства почвы: структура и сложение, пористость — способность аэрации, способность удерживать влагу и питательные вещества.[ …]

Минеральная основа почвы составляет 50—60% общего состава, органическое вещество до 10%, воздух 15—25%, вода 25—35%. Оптимальным по механическому составу является суглинок, содержащий равные количества песка и глины. От механического состава во многом зависят свойства почвы: структура и сложение, пористость — способность аэрации, способность удерживать влагу и питательные вещества.[ …]

Покровные суглинки в отличие от моренных суглинков характеризуются желто-бурой окраской, хорошо выраженной сортированностью, большим содержанием пылеватых фракций, не содержат валунов. По механическому составу — чаще тяжелые и средние пылеватые суглинки однородного строения с преобладанием фракций крупной пыли (0,05—0,01 мм) и ила ([ …]

Хорошо растет только на суглинках и супесях. В нечерноземной зоне ее присутствие индицирует богатство почв. Здесь менее требовательные породы — ель, осина, береза, сосна образуют древостой наивысшей производительности.[ …]

Для получения сырьевой смеси использовали суглинок (карьерная глина Краснодарского месторождения Краснодарского края), которая отвечает требованиям ГОСТ 9169— 75. Химический состав .суглинка следующий, %: Si02 — 63,76+68,6; А1203 — 11,31+14,25; Fe203 — 4,99+7,43; CaO -1,81+4,91; MgO — 1,17+2,35; SO — следы; P203 — 1,3+2,15; h30 — 1,8+2,65; П.П.П. — 4,61+7,72. Указанные суглинки относятся к низкодисперсному сырью, гранулометрический состав их характеризуется (для тонкодисперсных фракций) следующими значениями: размер фракций г [ …]

Химический состав .суглинка следующий, %: Si02 — 63,76+68,6; А1203 — 11,31+14,25; Fe203 — 4,99+7,43; CaO -1,81+4,91; MgO — 1,17+2,35; SO — следы; P203 — 1,3+2,15; h30 — 1,8+2,65; П.П.П. — 4,61+7,72. Указанные суглинки относятся к низкодисперсному сырью, гранулометрический состав их характеризуется (для тонкодисперсных фракций) следующими значениями: размер фракций г [ …]

Разбрасывание ветвей по поверхности почвы на суглинках особенно целесообразно в еловых лесах. Здесь на тяжелых суглинистых почвах самосев ели поселяется, как было указано, главным образом на микровозвышениях. Опасность от выжимания заморозками, конечно, тем сильнее, чем почва тяжелее и чем она меньше покрыта органическими веществами. Органическое вещество в виде остатка разрушающейся древесины, являясь чрезвычайно влагоемким, уменьшает опасность от выжимания морозом отчасти и потому, что смягчает температурные крайности. Опыты посевов ели в Лисинском лесхозе Ленинградской обл. удавались даже на низких грядах, но прикрытых опилками, тогда как посевы на низких грядах, не прикрытых органическим веществом, погибали от выжимания морозом (Н. Е. Декатов).[ …]

Е. Декатов).[ …]

На легко размываемых породах лёссах и лёссовидных суглинках и наклонных поверхностях развиваются овраги. Овраги являются молодыми эрозионными врезами с почти отвесными бортами или крутосклонными голыми незадернованными бортами. Возникновению оврагов предшествует возникновение промоин и рытвин, которые располагаются в вершинах оврагов. В вершинах нередко происходит ветвление оврагов с образованием отвершков.[ …]

Аварийный амбар с высотой откосов И = 3,0 м сооружается в суглинках при наличии грунтовой воды. Расчетные параметры грунта по лабораторным данным: угол внутреннего трения [ …]

Сырьем для производства кирпича и черепицы служат глины или суглинки и отощающие добавки.[ …]

На западе преобладающими породами являются лёссы и лёссовидные суглинки, в Среднерусской провинции — покровные суглинки и местами морена. В отдельных районах (Приволжская возвышенность, Приуралье и др.) серые лесные почвы развиты на элювиально-делювиальных продуктах выветривания коренных пород пермского, юрского, мелового и третичного периодов. [ …]

[ …]

Грунт для цветников. Лучший состав почвы для цветов — мелкокомковатые суглинки. Песчанистые почвы, потерявшие комковатость, улучшают внесением суглинков и мелко размельченной глины. Глубина обработанного плодородного слоя почвы на клумбах должна достигать 40 сантиметров, в посадочных ящиках на балконах и окнах слой почвы должен быть не менее 30 сантиметров. В открытом грунте лучшим удобрением является навоз. Внесение на квадратный метр грунта клумб или рабаток 8—10 килограммов навоза или 5 килограммов навозного перегноя считается сильным удобрением. Навоз или перегной вносят непосредственно перед перекопкой, чтобы он не пересох. Половинное количество указанного органического удобрения является слабым удобрением. При слабом удобрении и вообще при недостатке органического удобрения следует вносить минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Азотные удобрения (сернокислый аммоний, калийная или натриевая селитра) вносятся из расчета 20 граммов на квадратный метр клумбы. Фосфор вносят в виде суперфосфата, лучше гранулированного, от 40 до 100 граммов на квадратный метр, костяную муку — до 50 граммов. Калийную соль вносят до 30 граммов на квадратный метр или 250 граммов древесной золы.[ …]

Фосфор вносят в виде суперфосфата, лучше гранулированного, от 40 до 100 граммов на квадратный метр, костяную муку — до 50 граммов. Калийную соль вносят до 30 граммов на квадратный метр или 250 граммов древесной золы.[ …]

Грунт характеризуется в основном залеганием супесей и песка. Непросадные суглинки расположены небольшими линзами радиусом 15—20 м на глубине 2 м. Грунтовые воды встречаются на глубине 9—9,6 м. Река имеет минимальный расход 15 м3/с, максимальный — 88,7 м3/с и соответственно скорость течения 1—1,7 м/с. Количество растворенного в воде реки кислорода летом 5,8 и зимой 7,4 мг/л, БПКп0Лн речной воды 2,5 мг/л. Количество взвешенных веществ в воде реки 7 мг/л, коэффициент смешивания 0,7, река является водоемом I категории.[ …]

Наиболее благоприятными для орошения являются структурные почвы: структурные супеси и суглинки и черноземы, обеспечивающие очистку сточных вод и хороший урожай за счет более полного использования удобрения. Бесструктурные земли легко разрушаются (оподзоливаются) При. орошении, значительная часть пор при этом заполняется продуктами выветривания.[ …]

орошении, значительная часть пор при этом заполняется продуктами выветривания.[ …]

Ровнядь — плоская низкая и низменная озерная и озерно-ледниковая равнины на ленточных и озерных суглинках и глинах с длительным стоянием талых и дождевых вод на поверхности, поверхностно-глеевыми почвами. Обычны влажные и сырые ельники-сурамени, а вдали от дрен — сырые и мокрые субори и согры. В живом напочвенном покрове сфагновые мхи, кукушкин лен, осоки, хвощ. Характерны комплексы с чередованием затопляемых мочажинных впадин микрорельефа и возвышений, древесина невысоких технических качеств с развитием различных пороков.[ …]

Аллювиальные галечники, песок и супеси характерны для первой надпойменной террасы; аллювиальные суглинки и глины — для второй и третьей надпойменных террас; делювиальные глины и суг линки — для нижних и средних частей склонов междуречий. Изменение физических характеристик на профиле «первая надпойменная терраса -водораздел» отражено в табл. 1.18.[ …]

Таким образом, в естествен ных условиях при взаимодействии слабокислых и кислых дождей с почвами, суглинками и глинами преобладает вынос солей из зоны аэрации. Основными солями, выщелачиваемыми из почвогрунтов, являются карбонат и сульфат кальция.[ …]

Основными солями, выщелачиваемыми из почвогрунтов, являются карбонат и сульфат кальция.[ …]

Кипрейные Типичны для средне- и южнотаежных районов. Подзолистые почвы, свежие и влажные, от легких до тяжелых суглинков; ровные или слабоволнистые местоположения. Ельники и сос-няки-черничники и др.[ …]

| Варьирование рНКд (/), гумуса (2), подвижных фосфатов (3) и обменного калия (4) в легких (А) и средних (В) дерново-подзолистых суглинках в зависимости от площади делянки |

В соответствии с опытом мелиоративного строительства уклоны откосов при высоте их до 2,5 м можно ориентировочно принимать для глин и суглинков от 1 : 1,5 до 1 : 1,75, для супесей от 1 : 1,75 до 1 : 2,25, для песков от 1 : 2,0 до 1 : 2,5 и более пологие.[ …]

Термиз, используемый в качестве теплоизоляционного материала для утепления стен и кровли, производят из гашеной извести, опилок, цемента и суглинка. Технология изготовления термиза состоит в смешивании в течение 3—4 мин гашеной извести в виде теста с цементом и измельченным суглинком влажностью 3—4 %, добавлении в смесь увлажненных до 120—150 % опилок и дальнейшем перемешивании всей композиции. [ …]

[ …]

Обширные урочища плоских плакоров с покровом из лёссовидных суглинков являются пашнями, удобными для современной сельскохозяйственной техники. Засушливые урочища верхних частей склонов с маломощным мелкозёмом и выходами на дневную поверхность известняков используются как пастбища, урочища нижних аккумулятивных склонов с мощной толщей наносов — под сады. На аллювиальных днищах долин располагаются посёлки и приусадебные огороды.[ …]

Грунтовые воды типа «верховодка» содержатся в делювиальноэлювиальных четвертичных отложениях, развитых на территории месторождения повсеместно. Они представлены суглинками и гш-шями с прослоями и включениями песка и щебня коренных пород. Мощность отложений 3-15 м. Водоносными являются прослои рыхлых образований мощностью от нескольких см до 1 м. Обводненность пород слабая и носит спорадический характер. За пределами месторождения эти отложения вскрываются шахтными колодцами на глубине 4-6 м. Дебит при откачках небольшой — до 0,1 л/с. Качество воды удовлетворительное: сухой остаток 0,7 г/л, при общей жесткости 10,25 мг-экв/л, содержание хлор-иона — 53 мг/л, нитратов — 57 мг/л. Состав воды гидрокарбонатный магниев о-кальциевый (сентябрь 1994 года). Воды широко используются населением для водоснабжения.[ …]

Состав воды гидрокарбонатный магниев о-кальциевый (сентябрь 1994 года). Воды широко используются населением для водоснабжения.[ …]

Благоприятными для развития растений являются ледниковые (моренные) отложения. Моренные отложения обычно сложены несортированным материалом — валунными, а иногда карбонатными суглинками. На дренированных валунных суглинках могут формироваться леса наибольшей производительности -рамени и дубравы.[ …]

Одно из наиболее важных физических свойств почвы — ее механический состав, т.е. содержание частиц разного размера. Установлены четыре градации механического состава: песок, супесь, суглинок и глина. От механического состава зависят водопроницаемость почвы, ее способность удерживать влагу, проникновение в нее корней растений и др. Кроме того, каждая почва характеризуется плотностью, тепловыми свойствами, влагоемкостью и вла-гопроницаемостью. Большое значение имеет аэрация, т.е. насыщение почвы воздухом и способность к такому насыщению.[ …]

Лучшими для устройства полей являются песчаные и супесчаные грунты; поля можно устраивать на суглинистых и черноземных почвах, однако нагрузку на них сточных вод при этом снижают. Тяжелые суглинки и глины не пригодны для устройства полей, так как они заболачиваются. Торфяные грунты нуждаются в предварительном осушении.[ …]

Тяжелые суглинки и глины не пригодны для устройства полей, так как они заболачиваются. Торфяные грунты нуждаются в предварительном осушении.[ …]

Разные механические фракции минеральной части почвы имеют неодинаковый минералогический и химический состав. Например, минералогический состав различных механических фракций покровного суглинка можно характеризовать следующими данными (табл. 13).[ …]

В пределах плато Устюрт, представляющего слабоувалистую равнину, почвообразующими породами являются гипсоносные третичные известковые и глинистые отложения, прикрытые маломощными щебнистыми покровными суглинками и супесями.[ …]

Овощные культуры различно реагируют на внесение навоза и минеральных удобрений. Действие этих удобрений зависит от особенностей овощных растений и свойств почвы. По данным Института овощного хозяйства, на оподзоленных суглинках и черноземах получены следующие средние прибавки урожая овощных культур, различающихся по своей способности использовать навоз и минеральные удобрения (табл. 255).[ …]

255).[ …]

Водность определяется количеством и режимом воды земель. Водность связана с уровнем первого от поверхности горизонта безнапорных вод. Здесь не может быть прямой пропорциональности, так как высота капиллярного поднятия вод на суглинках значительно больше, чем на песках. Водность меняется в зависимости от сезона, режима атмосферных осадков и снеготаяния. Поэтому наиболее достоверно и точно водный режим оценивается по фитоиндикаторам.[ …]

Дороги, например, оконтуривают болота, заболоченные поймы, бровки террас, подножия возвышенностей и гор. По изображению колеи можно судить о характере грунтов: неравномерная по ширине и расплывчатая колея — пески, разъезженная — суглинки и глины на участках избыточного увлажнения и верховодки.[ …]

Почвы ВНР на 50—60% состоят из твердой фазы. Приблизительно 70% пространства между почвенными частицами занимает вода, 30%—воздух. В зависимости от типа почвы содержание воздуха варьирует, например в песке он составляет 30% всего объема, в суглинке—10—25, в глине — 5—15%. Почвенный воздух насыщен парами воды и заделанного в -почву гербицида: кроме того, гербицид содержится и в парах воды (в действительности эта система гораздо сложнее). Таким образом, летучие гербициды присутствуют в -капиллярах почвы не только в растворенном, но и в свободном виде и перемещаются за счет диффузии как воды, так и собственных паров действующих веществ, причем для проявления биологической активности последнее обстоятельство имеет решающее значение.[ …]

Почвенный воздух насыщен парами воды и заделанного в -почву гербицида: кроме того, гербицид содержится и в парах воды (в действительности эта система гораздо сложнее). Таким образом, летучие гербициды присутствуют в -капиллярах почвы не только в растворенном, но и в свободном виде и перемещаются за счет диффузии как воды, так и собственных паров действующих веществ, причем для проявления биологической активности последнее обстоятельство имеет решающее значение.[ …]

Достаточно разнообразны по генезису и структуре ландшафты Северо-Запада Русской равнины в пределах Ленинградской области. Лужско-Тосненский ландшафт является абрадированной моренной, озерноледниковой равниной, сложенной соответственно валунными суглинками и ленточными глинами.[ …]

Полное название почвы начинается с наименования типа, далее идут подтип, род, вид, разновидность, разряд. Например, чернозем (тип), обыкновенный (подтип), солонцеватый (род), среднегумусный среднемощный (видовые термины), тяжелосуглинистый (разновидность) на лёссовидном тяжелом суглинке (разряд). Если почва формируется на двучленной породе, то указывают оба ее члена, например: на тяжелом лёссовидном суглинке, подстилаемом валунным суглинком или среднезернистым песком.[ …]

Если почва формируется на двучленной породе, то указывают оба ее члена, например: на тяжелом лёссовидном суглинке, подстилаемом валунным суглинком или среднезернистым песком.[ …]

Влияние огневой очистки на физические свойства почвы зависит от силы огня и степени продолжительности действия его, причем доза огня определяется размерами сложенных куч и количеством сожженного хлама. На разные почвы одна и та же доза огня будет влиять различно. На супесях и легких суглинках огонь может влиять положительно на физические свойства почвы уничтожением злаков, вызывающих уплотнение почвы. Длительное же действие огня при сжигании больших куч, особенно на тяжелых суглинках, может привести к ухудшению физических свойств почвы, ее уплотнению, заболачиванию и выжиманию молодых растений кристаллами льда. Опыты продолжительного действия огня при температуре 420°, проведенные кафедрой лесоводства Лесотехнической академии, показали, что плотность даже песчаной почвы, измеренная специальным прибором,1 может превышать плотность не тронутой огнем почвы в 5 раз. Такое уплотнение почвы под действием огня практики называют «остеклением» почвы.[ …]

Такое уплотнение почвы под действием огня практики называют «остеклением» почвы.[ …]

Сосна образует древостой во всех трофотопах за исключением засоленных (трофотоп Е). С увеличением трофности сосна пропорционально улучшает рост.[ …]

Определенное значение в формировании водопроницаемости глинистых пород играют структурные вторичные изменения. В процессе натурных наблюдений, при проходке шурфов хорошо видны следы движения воды на стенках трещин усыхания и морозного выветривания и пр. до глубины 3—4 м и более в виде гумусового налета. Глины и суглинки пронизаны большим количеством ходов землероев диаметром до 5-10 см, прослеживающихся до 3-4 м от поверхности, нередко до уровня грунтовых вод. Ходы эти заполнены хорошо водопроницаемыми грунтами и являются путями интенсивной миграции вод через зону аэрации.[ …]

В результате гидрогеологических исследований были получены разрезы — поперечный и два продольных, которые проходят через делянки и выполнены на глубину до 3 м через каждые 0,5 м. Состав грунтов в верхнем пахотном горизонте разнообразен. Это зависело от того, какой грунт был насыпан, какой плотностью. Ближе к бортам по малой длине прямоугольника под делянками I и 9 грунты — суглинок с включением щебня (1) и супеси (9). С точки зрения растениеводства — это наилучшие грунты, в них большая пористость и меньше величина влажности на пределе текучести. В поверхностном слое наименьшее количество нефти, как в поверхностном слое, так и в слое 0,5-1 м. В этом случае можно говорить об урожае.[ …]

Состав грунтов в верхнем пахотном горизонте разнообразен. Это зависело от того, какой грунт был насыпан, какой плотностью. Ближе к бортам по малой длине прямоугольника под делянками I и 9 грунты — суглинок с включением щебня (1) и супеси (9). С точки зрения растениеводства — это наилучшие грунты, в них большая пористость и меньше величина влажности на пределе текучести. В поверхностном слое наименьшее количество нефти, как в поверхностном слое, так и в слое 0,5-1 м. В этом случае можно говорить об урожае.[ …]

Одним из лучших удобрений картофеля является навоз. Увеличение дозы его с 20 до 60 т на 1 га пропорционально повышает урожай этой культуры. В то же время следует помнить, что избыток органических удобрений снижает крахмалистость картофеля, не снижая выхода крахмала с гектара. По данным С. С. Титова, каждая тонна навоза, внесенного под картофель в дозе 20 т на 1 га, оплачивается прибавкой урожая, которая на суглинках составляет 3,6—4,1 ц на 1 га, а на супесчаных почвах — 5,7 ц. Лучший срок внесения удобрения — непосредственное использование его под картофель, а не под предшествующую культуру. На дерново-подзолистом лёссовидном суглинке экспериментальной базы «Устье» при внесении 20 т на 1 га навоза урожай картофеля был 235,3 ц с 1 га, а запашка 28 т на 1 га зеленой массы многолетнего люпина дала только 148,1 ц клубней с 1 га.[ …]

Лучший срок внесения удобрения — непосредственное использование его под картофель, а не под предшествующую культуру. На дерново-подзолистом лёссовидном суглинке экспериментальной базы «Устье» при внесении 20 т на 1 га навоза урожай картофеля был 235,3 ц с 1 га, а запашка 28 т на 1 га зеленой массы многолетнего люпина дала только 148,1 ц клубней с 1 га.[ …]

На песчаных грунтах при помощи открытой осушительной канавы, проложенной с низовой стороны, можно осушить полосу до 100 м и более. Минимальная глубина осушительной канавы принимается 2,0 м. Откосы канав для суглинистых и супесчаных почв обычно принимаются полуторными, а для песчаных—двойными. При расчете подводящих и отводных земляных каналов минимальной незаиляющей скоростью считается 0,25— 0,3 м/сек. Размывающие скорости для мелкого песка — 0,20—0,4 м/сек, для легкой песчаной почвы — 0,3—0,45 м/сек, для супесчаной — 0,4—0,6 м/сек, средних суглинков — 0,55 — 0,75 м/сек. Расчет отводной сети обычно производится, исходя из 50°/0 просачивания подающейся воды. [ …]

[ …]

Под клевер и люцерну гипс вносят поверхностно с осени (в засушливых районах) или весной по отрастающим травам. Дозу гипса берут сравнительно небольшую — от 3 до 5 ц на 1 га. Наиболее сильное действие его на урожай бобовых наблюдается на дерново-подзолистых глинистых и суглинистых почвах. На супесчаных дерново-подзолистых, серых лесных почвах и на черноземах прибавки урожая от внесения этого удобрения меньше. По данным полевых опытов, средняя прибавка урожая клеверного сена от внесения гипса на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах составляла 16,2 ц, на средвих и легких суглинках —11,1, на супесчаных — 7,2, на серых лесных землях и выщелоченных черноземах —6,5 ц на 1 га. При внесении простого суперфосфата эффект от применения гипса на клевере и люцерне снижается.[ …]

Теплолюбив и требователен к влажности воздуха. В Карпатах встречается до высоты 1000 м над уровнем моря. На границе распространения леса (2000 м) принимает форму стелющегося кустарника. Крайне теневынослив. Корневая система мощная, с сильно развитыми боковыми корнями. Стержневой корень неглубоко уходит в почву. На свежих почвах достаточно ветроустойчив, но при размягчении увлажненных почв возможно вываливание деревьев. Это наблюдается, например, в Прикарпатье, на пологих нижних частях склонов и подножьях с делювиальными суглинками небольшой мощности, подстилаемыми водоупорными мергелями. Ветровальность бука в этих условиях является главной причиной образования здесь чистых или смешанных грабовых лесов.[ …]

Корневая система мощная, с сильно развитыми боковыми корнями. Стержневой корень неглубоко уходит в почву. На свежих почвах достаточно ветроустойчив, но при размягчении увлажненных почв возможно вываливание деревьев. Это наблюдается, например, в Прикарпатье, на пологих нижних частях склонов и подножьях с делювиальными суглинками небольшой мощности, подстилаемыми водоупорными мергелями. Ветровальность бука в этих условиях является главной причиной образования здесь чистых или смешанных грабовых лесов.[ …]

Ложбины — это слабовогнутые, неглубокие (1-1,5 м) формы, вытянутые, слабоизвилистые, с пологими склонами и невыраженными бровками. В период весеннего снеготаяния ложбины заполнены водой, которая медленно течет по ним слоем, не образуя русла. Ширина ложбин от десятков до 150-200 м. Растительность ложбин зависит от состава отложений и трофности вод, скорости течения, длительности их затопления. На песчаных отложениях, подстилаемых суглинками и глинами в ложбинах стока развиты ельники травяносфагновые на торфянистых почвах. [ …]

[ …]

Одним из основных способов захоронения крупнотоннажных твердых, жидких и пастообразных отходов является их складирование в поверхностных хранилищах. Хотя данные материалы обычно не относятся к токсичным, однако в случае неправильного размещения или конструктивных недостатков хранилища возможно значительное загрязнение почвы и водоемов. Для исключения этого стремятся предупредить фильтрацию через ложе хранилищ и ограждающие их дамбы и плотины, организуют перехват просачивающихся вод экранами из естественных грунтовых или искусственных материалов. Из первых лучшие противофильтрационные свойства имеют тяжелые суглинки и глины. Используется также ряд добавок к естественным и искусственным материалам: синтетические смолы, жидкое стекло, ПАВ и др. Противофильтрационные экраны можно выполнять однослойными, многослойными, из одного или нескольких материалов, с дренажными устройствами и без них. Отметим особенности экранов из некоторых материалов.[ …]

На интенсивность сушки большое влияние оказывает качество загрузочного фильтрующего материала иловых площадок. По американским данным, для интенсивной сушки осадка на искусственных площадках требуется применение хорошего крупнозернистого песка. Лучшие результаты сушки получены при песке с размером зерен 2 мм. При сгребании осадка удаляется слой песка 1—2 см, который должен восстанавливаться при дальнейшей эксплуатации. В штате Тенесси, имеющем климат, приближающийся к условиям Московской области, число напусков на искусственные площадки достигает шести в год при высоте залива до 0,5 м. По эксплуатационным данным «Мос-очиствода», при сушке осадка из метантенков фактическая годовая нагрузка на тяжелых суглинках получается 1 мг/м2, на песках и легких супесях—1,5 мъ/м2, на искусственных дренированных площадках — не более 2—2,5 м3/м2. Нагрузка на иловые площадки в условиях Харькова достигает 3 м3/м2.[ …]

По американским данным, для интенсивной сушки осадка на искусственных площадках требуется применение хорошего крупнозернистого песка. Лучшие результаты сушки получены при песке с размером зерен 2 мм. При сгребании осадка удаляется слой песка 1—2 см, который должен восстанавливаться при дальнейшей эксплуатации. В штате Тенесси, имеющем климат, приближающийся к условиям Московской области, число напусков на искусственные площадки достигает шести в год при высоте залива до 0,5 м. По эксплуатационным данным «Мос-очиствода», при сушке осадка из метантенков фактическая годовая нагрузка на тяжелых суглинках получается 1 мг/м2, на песках и легких супесях—1,5 мъ/м2, на искусственных дренированных площадках — не более 2—2,5 м3/м2. Нагрузка на иловые площадки в условиях Харькова достигает 3 м3/м2.[ …]

Заготовка осмола состоит в том, чтобы извлечь пни из земли, очистить их от гнили и грунта, расколоть крупные куски, опилить корни. Получившиеся поленья уложить в поленницы или в кучи в зависимости от учета осмола (объемный, весовой). Для заготовки осмола применяются три способа: ручной, взрывной и машинный. При любом из них самой трудоемкой и тяжелой операцией является извлечение пня из земли. Сосна на песчаных почвах часто имеет стержневой корень (редьку), глубоко уходящий в землю. Сосновые пни корчевать труднее, чем пни других хвойных и лиственных пород. Свежие сосновые пни с живой корневой системой корчуются значительно труднее, чем старые. Величина усилия, необходимого для извлечения пня из земли, возрастает не в прямой пропорции к увеличению диаметра пня. Так, при увеличении диаметра пня в 2 раза усилие возрастает в 3—3,5 раза. На тяжелых глинистых почвах необходимы значительные усилия, чтобы выкорчевать пень. На суглинках и супесях корчевать легче. На песчаных почвах требуются наименьшие усилия.[ …]

Для заготовки осмола применяются три способа: ручной, взрывной и машинный. При любом из них самой трудоемкой и тяжелой операцией является извлечение пня из земли. Сосна на песчаных почвах часто имеет стержневой корень (редьку), глубоко уходящий в землю. Сосновые пни корчевать труднее, чем пни других хвойных и лиственных пород. Свежие сосновые пни с живой корневой системой корчуются значительно труднее, чем старые. Величина усилия, необходимого для извлечения пня из земли, возрастает не в прямой пропорции к увеличению диаметра пня. Так, при увеличении диаметра пня в 2 раза усилие возрастает в 3—3,5 раза. На тяжелых глинистых почвах необходимы значительные усилия, чтобы выкорчевать пень. На суглинках и супесях корчевать легче. На песчаных почвах требуются наименьшие усилия.[ …]

При благоприятных рельефных условиях и наличии оросительной сети жидкий сброженный осадок может вноситься непосредственно на поля для запахивания. Внесение жидкого осадка при вспашке наиболее удобно. Подача его возможна осенью до начала мороза и весной (4—5 месяцев в году). Количество подаваемого осадка при влажности 97,5%—от 200 до 600 м3/га, в зависимости от культур, под которые он вносится: в среднем нагрузку можно принимать 250 м3/га. Значительное повышение урожая дает применение осадка в комбинации с минеральными удобрениями (азотистыми, калийными и известью). Доза 30—40 кг минерального азота обычно покрывает недостаток азота, наблюдающийся в первый период роста ввиду пониженной нитрификации в это время; в дальнейшем азота бывает достаточно. Калийного удобрения следует вносить не менее 60 кг/га; лучшим является сернокислый калий. Особенно важен калий при выращивании картофеля. На супесчаных почвах калия требуется больше, чем на суглинистых, так как суглинки имеют большие естественные запасы его.[ …]

Количество подаваемого осадка при влажности 97,5%—от 200 до 600 м3/га, в зависимости от культур, под которые он вносится: в среднем нагрузку можно принимать 250 м3/га. Значительное повышение урожая дает применение осадка в комбинации с минеральными удобрениями (азотистыми, калийными и известью). Доза 30—40 кг минерального азота обычно покрывает недостаток азота, наблюдающийся в первый период роста ввиду пониженной нитрификации в это время; в дальнейшем азота бывает достаточно. Калийного удобрения следует вносить не менее 60 кг/га; лучшим является сернокислый калий. Особенно важен калий при выращивании картофеля. На супесчаных почвах калия требуется больше, чем на суглинистых, так как суглинки имеют большие естественные запасы его.[ …]

компонентов суглинка — какое значение имеет суглинистая почва в саду

Почва, ремонт и удобрения

Автор: Дарси Ларум, ландшафтный дизайнер

Изображение PavelRodimov

Читая о требованиях к почве для растений, можно сбить с толку. Такие термины, как песок, ил, глина, суглинок и верхний слой почвы, кажется, усложняют то, что мы привыкли называть просто «грязью». Тем не менее, понимание вашего типа почвы важно для выбора подходящих растений для участка. Вам не нужна докторская степень. в почвоведении, чтобы понять разницу между типами почвы, и есть простые способы исправить неудовлетворительную почву. Эта статья поможет с посадкой в суглинистую почву.

Такие термины, как песок, ил, глина, суглинок и верхний слой почвы, кажется, усложняют то, что мы привыкли называть просто «грязью». Тем не менее, понимание вашего типа почвы важно для выбора подходящих растений для участка. Вам не нужна докторская степень. в почвоведении, чтобы понять разницу между типами почвы, и есть простые способы исправить неудовлетворительную почву. Эта статья поможет с посадкой в суглинистую почву.

Чаще всего в инструкциях по посадке рекомендуется сажать в суглинистую почву. Итак, что такое суглинистая почва? Проще говоря, суглинистая почва представляет собой правильный, здоровый баланс песка, ила и глинистой почвы. Верхний слой почвы часто путают с суглинком, но это не одно и то же. Термин верхний слой почвы описывает, откуда взялась почва, обычно это верхний слой почвы толщиной 12 дюймов (31 см). В зависимости от того, откуда взялся этот верхний слой почвы, он может состоять в основном из песка, в основном из ила или в основном из глины. Покупка верхнего слоя почвы не гарантирует, что вы получите суглинистый грунт.

Что такое суглинок

Термин суглинок описывает состав почвы.

- Песчаная почва грубая, когда она сухая и если ее поднять, она будет растекаться между пальцами. Когда он влажный, вы не сможете скатать его руками, так как он просто рассыплется. Песчаная почва не удерживает воду, но в ней достаточно места для кислорода.

- Глинистая почва кажется скользкой во влажном состоянии, и с ней можно сформировать плотный твердый шар. При высыхании глинистая почва становится очень твердой и утрамбованной.

- Ил находится на полпути между песчаной и глинистой почвой. Иловая почва будет мягкой на ощупь и при намокании может сформироваться в рыхлый шар.

Суглинок представляет собой смесь трех предыдущих типов почвы. Компоненты суглинка будут содержать песок, ил и глинистую почву, но не проблемы. Суглинистая почва будет удерживать воду, но дренировать со скоростью от 6 до 12 дюймов (15-31 см) в час.

Есть несколько простых способов узнать, какой у вас тип почвы. Один из способов, как я описал выше, заключается в том, что вы просто пытаетесь сформировать шар из влажной почвы руками. Слишком песчаная почва не сформирует шар; он просто рассыплется. Почва, в которой слишком много глины, образует плотный твердый шар. Илистые и суглинистые почвы образуют рыхлый шар, слегка рассыпчатый.

Другой метод заключается в том, чтобы заполнить банку наполовину соответствующей почвой, а затем добавить воды, пока банка не будет заполнена на ¾. Закройте банку крышкой и хорошенько встряхните ее, чтобы вся почва плавала и не прилипала к стенкам или дну банки.

После тщательного встряхивания в течение нескольких минут поместите банку в такое место, где она может спокойно стоять в течение нескольких часов. По мере того, как почва оседает на дно банки, образуются отчетливые слои. Нижним слоем будет песок, средним слоем будет ил, а верхним слоем будет глина. Когда эти три слоя примерно одинакового размера, у вас хорошая суглинистая почва.

Нижним слоем будет песок, средним слоем будет ил, а верхним слоем будет глина. Когда эти три слоя примерно одинакового размера, у вас хорошая суглинистая почва.

Эта статья была обновлена

Узнайте больше о почве, исправлениях и удобрениях

Вы нашли это полезным? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Песок, ил или глина? Текстура многое говорит о почве

КОРВАЛИС, штат Орегон. Это простое уравнение: если вы хотите выращивать более качественные растения, вам сначала нужно понять почву.

«Текстура почвы — это пропорция песка, ила и глины», — сказал Джеймс Кэссиди, инструктор по почвам в Университете штата Орегон. «Текстура определяет все виды вещей, такие как дренаж, аэрация, количество воды, которое может удерживать почва, потенциал эрозии и даже количество питательных веществ, которые могут быть сохранены».

Чтобы лучше познакомиться с текстурой почвы, он рекомендует использовать «ручной метод». Копайте под верхний слой органического вещества до минеральной почвы, примерно на 6-8 дюймов в зависимости от того, сколько мульчи вы используете. Возьмите горсть влажной почвы и скатайте ее в шар. При необходимости добавьте воды. Если из него можно сделать ленту, у вас высокое содержание глины. Содержание глины примерно соответствует длине ленты. Каждый дюйм ленты эквивалентен до 10% глины.

Копайте под верхний слой органического вещества до минеральной почвы, примерно на 6-8 дюймов в зависимости от того, сколько мульчи вы используете. Возьмите горсть влажной почвы и скатайте ее в шар. При необходимости добавьте воды. Если из него можно сделать ленту, у вас высокое содержание глины. Содержание глины примерно соответствует длине ленты. Каждый дюйм ленты эквивалентен до 10% глины.

Итак, если у вас есть четырехдюймовая лента, почва может состоять из глины до 40%. Если после чрезмерного увлажнения почва кажется песчаной на ладони, у вас песчаная почва. Остальное составляет содержание ила.

По словам Кэссиди, когда люди восхищаются «хорошим суглинком», они имеют в виду структуру почвы.

«Суглинок означает, что у вас есть примерно равные доли песка, ила и глины», — сказал он. «Если у вас есть супесь, в ней немного больше песка. В илистом суглинке немного больше ила. В суглинке больше глины».

Он добавил, что почва должна удерживать некоторое количество воды, но не настолько, чтобы корни растений не могли дышать.

Глина имеет плохую репутацию, потому что ее слишком много означает, что она удерживает много воды, а почва остается более влажной, холодной и с ней трудно работать. Но не спешите судить глину строго.

«В защиту глины скажу, что в глине хранятся питательные вещества в почве», — сказал Кэссиди. «Песок и ил не хранят питательные вещества, это просто камни».

Тем не менее, многим садоводам долины Уилламетт приходится преодолевать ежегодную проблему почвы с высоким содержанием глины.

«Ответ заключается в том, чтобы добавить органическое вещество», — сказал Кэссиди.

Ключевой способ сделать это — сажать покровные культуры с середины августа до середины сентября. Посадите смесь трав, таких как однолетняя райграс или озимая пшеница, и бобовых, таких как австрийский полевой горох или фасоль. Срежьте покровные культуры до того, как они дадут семена весной, как только они начнут цвести. Дайте остаткам сгнить обратно в землю, а затем снова внесите их в почву.

При подготовке участка в первый раз слегка взрыхлите его садовыми вилами. Кэссиди не советует использовать культиваторы в саду. Ротационная обработка почвы может разрушить большие поры в структуре почвы, которые играют ключевую роль в инфильтрации и дренаже воды.

«Подумайте о минимальной обработке почвы», — сказал он. «Если почва немного бугристая, просто насыпьте на нее слой высококачественного компоста, и все будет в порядке».

Но если вспашка кажется единственным вариантом, делайте это, когда почва готова, а не тогда, когда вам удобно, посоветовала Кэссиди. Подождите, пока почва не будет иметь нужное количество влаги. Если вы сожмете горсть земли, и ее будет слишком трудно сломать, значит, она слишком сухая для обработки. Если он рвется в руке при сдавливании, это хорошо.

Добавляйте органические вещества каждый год, и примерно через пять лет вы создадите здоровую почву с улучшенным дренажем — даже с тяжелой глинистой почвой.

«В одной щепотке почвы буквально миллиард микроорганизмов, и всем им нужно есть», — сказал Кэссиди, преподающий в Колледже сельскохозяйственных наук ОГУ.