Фундамент ленточный столбчатый: Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

- 1 Особенности конструкции

- 2 Пошаговая инструкция по устройству

- 2.1 Расчет

- 2.2 Разметка

- 2.3 Копка ям под столбы

- 2.4 Армирование столбов

- 2.5 Заливка подошвы

- 2.6 Опалубка под столбы и засыпка

- 2.7 Заливка столбов

- 2.8 Гидроизоляция

- 2.9 Траншеи под ленту

- 2.10 Опалубка ленты

- 2.11 Армирование ленты

- 2.12 Бетонирование ленты

- 2.13 Распалубка и гидроизоляция

- 3 Типичные ошибки

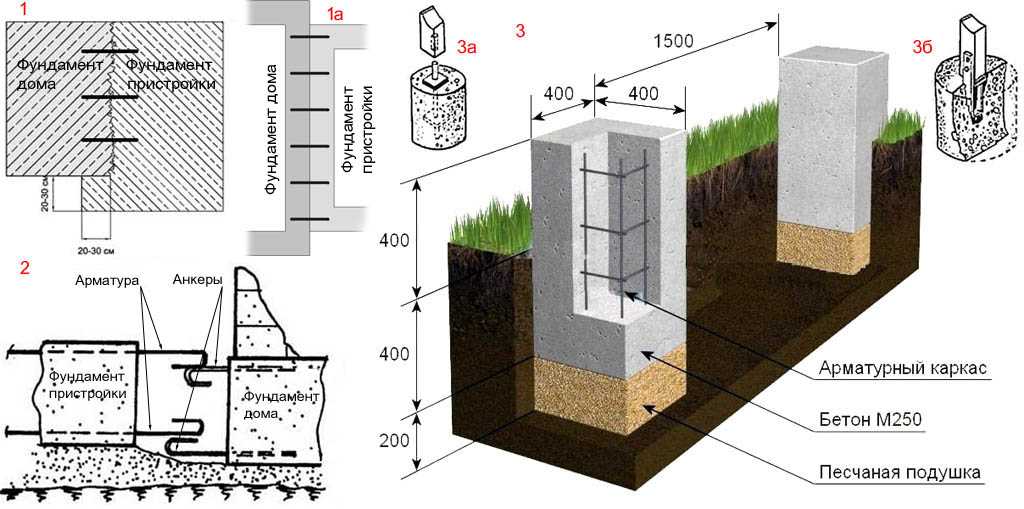

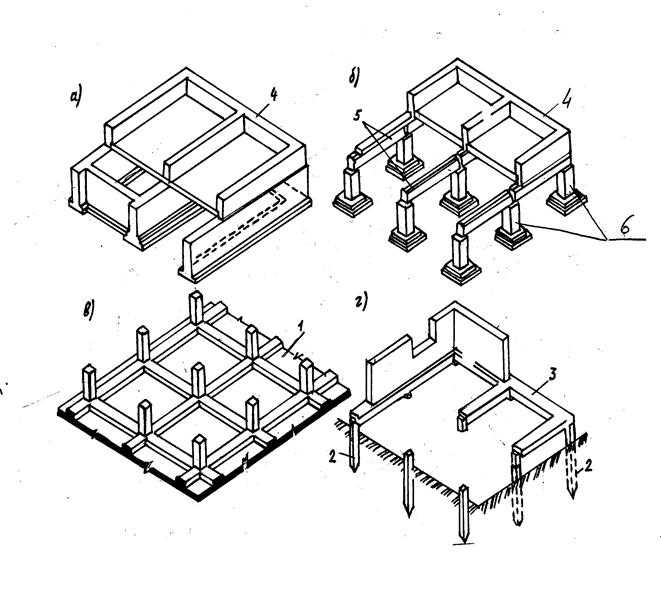

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Особенности конструкции

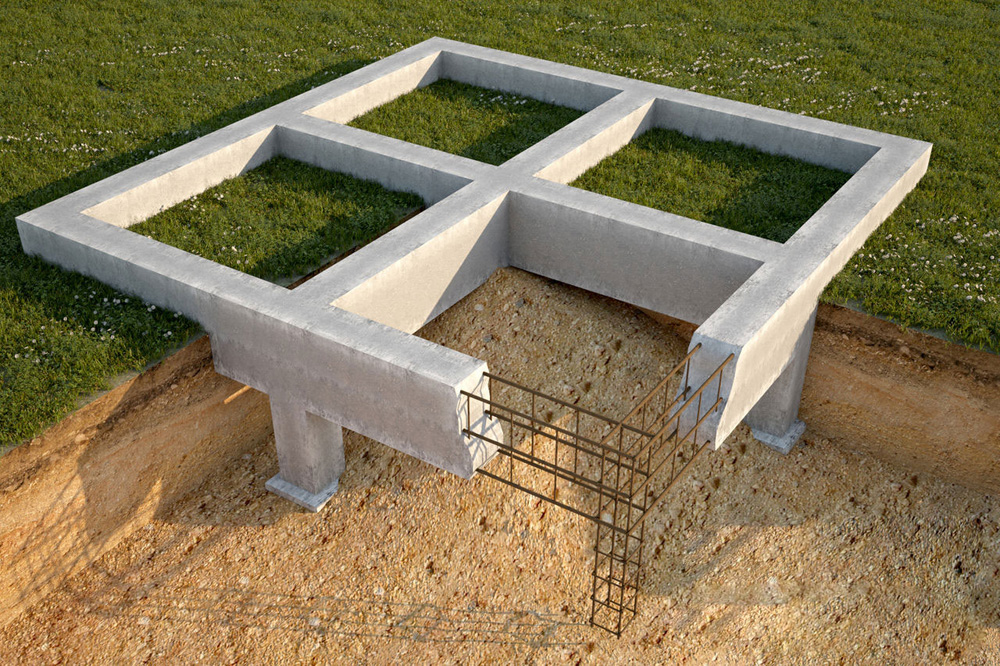

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

- Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность.

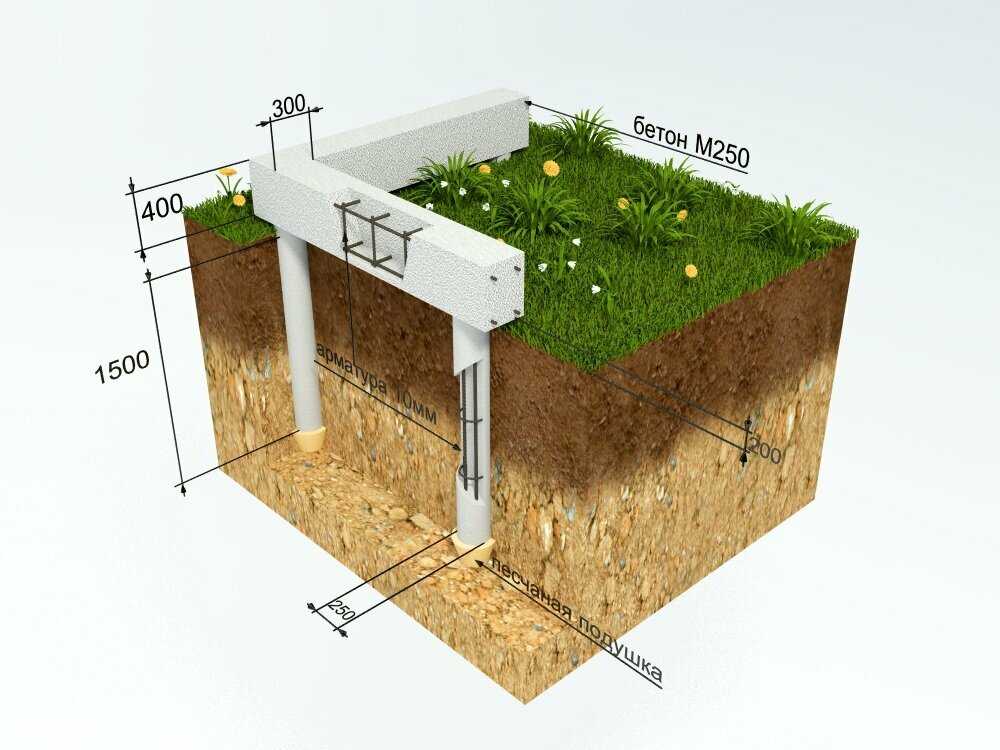

Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.

Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров. - Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.

- Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.

- Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов и т.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно! В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте.

Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет: Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

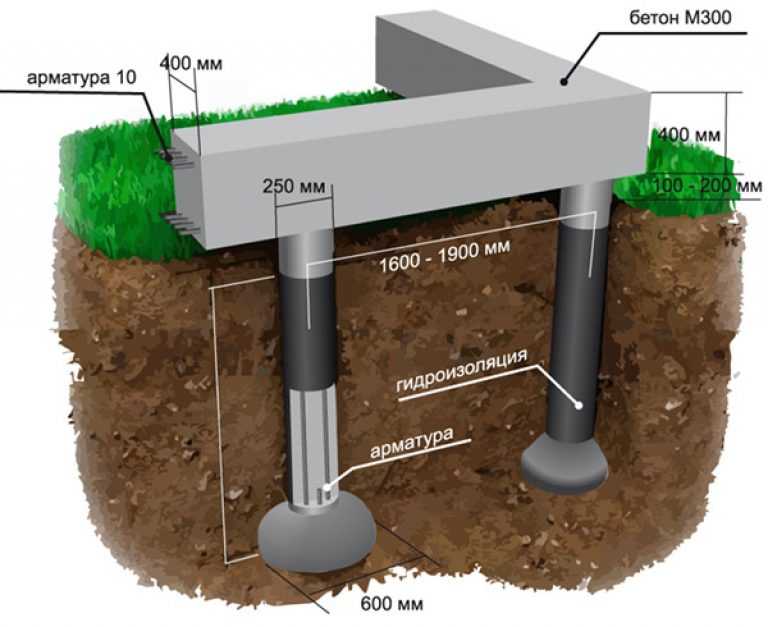

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет: В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен.

При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

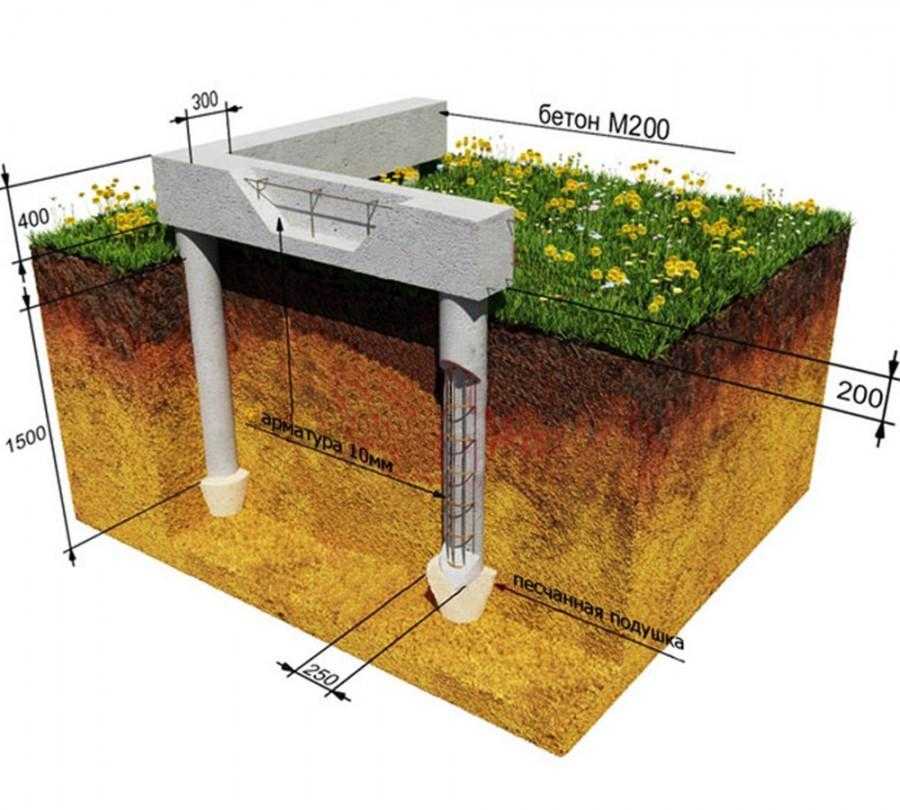

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

(#7). Опалубка и армокаркас ленты фундамента.» src=»https://www.youtube.com/embed/RZQEbkJLCGw?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

- считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание.

- неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;

- неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;

- недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;

- неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;

- несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;

- устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

выбор столбов и материала, мастер-класс строительства основания

Содержание

- Преимущества столбчато-ленточного фундамента

- Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

- Выбор подходящего материала для возведения столбов конструкции

- Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Фундамент является основой всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой монолитный тип фундамента, который идеально подходит для возведения его на пучинистом, болотистом или песочном грунте. Данный вид сооружения подходит для частных домов с деревянными или деревянно-каркасными стенами. Он достаточно прочный и не требует существенных затрат. В данной статье речь пойдет о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специальной техники и без найма высококвалифицированных работников.

Данный вид фундамента состоит из двух основных компонентов – опорных конструкций и ростверк. В качестве опорных конструкций выступают столбы, а в качестве ростверк – система в виде ленты.

Ленточный элемент позволяет закрыть подпол строения надежной конструкцией, позволяющей выдерживать избыточную влажность. Кроме того, лента-ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для закладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпичи.

к содержанию ↑

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Плюсом такого вида фундамента является наличие защиты от вибрации. Опора конструкции оснащена боковыми участками, плотно скрепляющимися с ленточным элементом, что создает «виброизолирующую систему». Главное назначение этой системы – снижение воздействий вибрации, создающейся от автомобильных или железных дорог, расположенных рядом со строением.

Основное положительное качество данного вида фундамента заключается в низкой трудоемкости. Манипуляции с подготовкой места для строительства и заливкой конструкции бетоном под силу даже непрофессионалам, поэтому столбчато-ленточный фундамент своими руками сделать довольно просто. Ленточный элемент конструкции фундамента размещают над грунтом, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на бюджете строительства.

Ленточный элемент конструкции фундамента размещают над грунтом, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на бюджете строительства.

Кроме того, еще одним преимуществом такой конструкции являются малые потери тепла. Это качество объясняется тем, что основная часть строения не будет иметь контакта с промерзшим грунтом, что сократит теплопотерю приблизительно в два раза.

Составляющие столбчато-ленточного фундамента:

- Опорная конструкция – столбы. Количество столбов зависит от веса строения.

- Армирующий каркас.

- Ленточная конструкция.

- Внутренние сваи.

к содержанию ↑

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

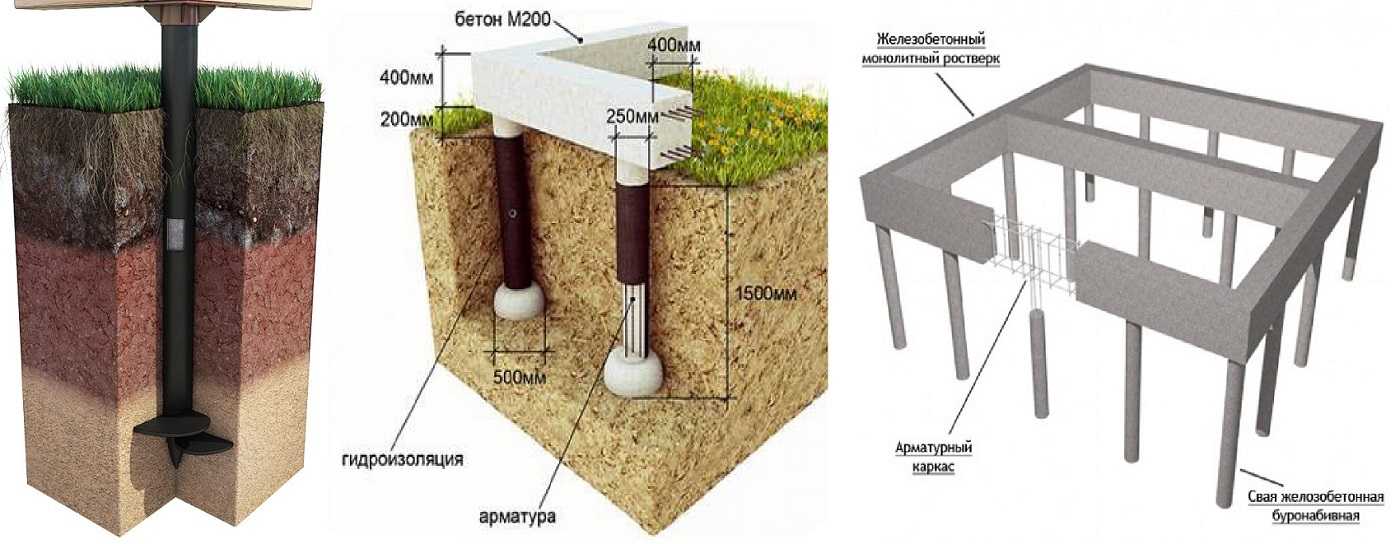

Набивные столбы производят прямо на стройке и устанавливают в специальные скважины, в которые заливается бетонный раствор. Особой популярностью пользуются буронабивные столбы. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и имеет хорошую несущую способность. Такой вид конструкции можно забетонировать без обсадной трубы.

Такой вид конструкции можно забетонировать без обсадной трубы.

В некоторых случаях применяют одиночные опорные конструкции. Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

к содержанию ↑

Выбор подходящего материала для возведения столбов конструкции

Занимаясь возведением ленточно-столбчатого фундамента, в первую очередь нужно обратить свое внимание на то, какие материалы будут применены в сооружении опор. Для этой цели можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерево.

Особенности:

- Опоры из дерева. Данный вид столбов не пользуется особой популярностью из-за того, что дерево является недолговечным материалом. Но все же деревянные опоры применяют для постройки деревянных террас. Столбы для этой цели должны иметь диаметр равный 0,15 -0,2 м. Кроме того, лучше обработать дерево пропитками, которые предотвратят разрушение.

- Столбы из труб, выполненных из асбестобетона или металла.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент довольно часто выполняют из данных элементов, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент довольно часто выполняют из данных элементов, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки. - Кирпичные столбы. Опоры из этого материала применяют в случае, если столбчатый фундамент хотят делать незаглубленным. Ширина кирпичных конструкций должна составить полметра.

- Бетонные столбы. Этот вид опоры считают наиболее надежным, поэтому их наиболее часто используют в самостоятельном возведении столбчато-ленточного фундамента. Бывают монолитные бетонные столбы и сделанные из готовых блоков. Ширина данной конструкции не должна быть менее полуметра.

к содержанию ↑

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Данный процесс состоит из двух основных этапов:

- Создание опорной конструкции из столбов.

Первым делом нужно правильно выбрать глубину фундамента. Это нужно делать, беря в расчет структуру грунта, степень промерзания земли и глубину пролегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент разделяют на два типа: мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают приблизительно на полметра ниже уровня замерзания грунта.

По мере погружения фундамент разделяют на два типа: мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают приблизительно на полметра ниже уровня замерзания грунта.

Нужно обратить внимание на то, что столбы нужно устанавливать на расстоянии от одного до двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получиться не очень прочной.

Установку опор фундамента нужно начать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке места под строительство. Первым делом удаляем лишний слой почвы, делая участок ровным. Если почва в месте возведения постройки глинистая, то нужно удалить большую ее часть и засыпать участок песком.

Затем выполняем разметку нашего места для строительства. Для этого надо воспользоваться специальной нитью, используемой в строительстве. Натянем ее в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забываем следить за углом пересечения нитей, он должен равняться 90⁰. Также нельзя забывать обозначать места пересечения поверхностей стен и углы здания.

Также нельзя забывать обозначать места пересечения поверхностей стен и углы здания.

Следующим этапом выкапываем траншеи в местах залегания ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншей должна равняться приблизительно 40 см, а ширину нужно делать таким образом, чтобы осталось еще около 10 см на размещение опалубки.

Далее бурим отверстия ручным буром в местах размещения опорных конструкций. Предварительно засыпаем скважины 8-10 см речного песка.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя. Для него с помощью скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем ее скотчем и вставляем данную конструкцию в землю до упора.

Перед тем как сделать столбчато-ленточный фундамент необходимо позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в пробуренное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу приблизительно на 15-20 см.

Далее приступим к заливанию полученной опоры бетоном. Для начала зальем в скважину слой бетонной смеси толщиной около 20 см. Потом приподнимем трубу из рубероида, чтобы дать смеси сформировать подошву. Следующим шагом заливаем скважину полностью и оставляем бетон сохнуть.

Для начала зальем в скважину слой бетонной смеси толщиной около 20 см. Потом приподнимем трубу из рубероида, чтобы дать смеси сформировать подошву. Следующим шагом заливаем скважину полностью и оставляем бетон сохнуть.

- Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем свариваем его и присоединяем к арматуре, торчащей из залитых бетоном столбов.

Завершив все выше описываемые этапы строительства столбчато-ленточного фундамента, займемся монтажом опалубки, которая является частью ленточного фундамента. Для этого возьмем несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и собьем из них опалубку. Потом настелем вовнутрь опалубки гидроизоляцию, которой может служить полиэтиленовая пленка.

После проведения данных манипуляций зальем опалубку бетоном. Можно делать это вручную, а можно воспользоваться специальной машиной-миксером. Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон станет прочным.

Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон станет прочным.

После того как бетон затвердеет, нужно нанести на фундамент обмазочный слой гидроизоляции. Обрабатывать нужно боковые части ленточной конструкции. Для этой цели можно применять разогретый битум. Лучше всего проделать данную процедуру пару раз.

Песок, насыпаемый под ленточный элемент, лучше удалить, так как иначе строение будет стоять на незаглубленной конструкции. В результате этого должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона, смесь, которая попала в эту траншею, создаст выступ, который поможет надежно зафиксировать конструкцию.

пошаговая инструкция постройки с самого начала своими руками, комбинированный вариант

Выбор типа фундамента определяется, в первую очередь, характеристиками грунта. Там, где из-за его нестабильности нет возможности использовать классическую ленточную основу, часто прибегают к комбинированным системам.

Особенности

Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе основные черты двух типов фундаментов — столбчатого и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые объекты на неустойчивых грунтах.

В роли опорных элементов в этой системе выступают сваи, которые забиваются в грунт ниже промерзания грунта и опираются на твердые слои грунта, минуя мягкие. Бетонное ленточное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями.

Эти типы оснований подходят для неустойчивых грунтов, подверженных пучинистости. В первую очередь это глинистые и мелкопесчаные почвы, органогенные почвы (заболоченные, торфянистые), предварительно дренированные и осушенные. Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадом высот. Иными словами, использование свайно-фундаментного основания позволяет сделать пригодным для строительства практически любой участок.

Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадом высот. Иными словами, использование свайно-фундаментного основания позволяет сделать пригодным для строительства практически любой участок.

Ленточный фундамент на столбах по своей организации аналогичен аналогу на сваях, однако для установки опор не требуется привлекать спецтехнику и бурить глубокие скважины. Это позволяет выполнить монтаж своими руками и уменьшить размер сметы.

Преимуществом столбчатых фундаментов является возможность строительства на «проблемных» грунтах, а также на участках с перепадом высот. Однако устройство такой системы требует точных расчетов.

При отсутствии таких навыков работы лучше доверить дело профессионалам.

Выполнение ленточного основания на столбах не предполагает большого объема земляных работ и дешевле свайных аналогов. Между столбчато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать влияние процесса пучения грунта на фундамент.

Между столбчато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать влияние процесса пучения грунта на фундамент.

Создание фундамента на основе столбов не подходит для влагонасыщенных грунтов (участки, расположенные в низинах или вблизи водоемов, грунты с грунтовыми водами). Для таких участков лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

С самого начала следует определиться с особенностями здания — его размерами, этажностью, используемыми технологиями. От этого зависит материал изготовления столбов, их количество и диаметр.

Обычно столбовые фундаменты в сочетании с ленточным применяются на неустойчивых грунтах и предназначены для небольших одноэтажных домов с мансардой или двухэтажных объектов из легких материалов. Подходящими стеновыми материалами являются пеноблоки и деревянные конструкции (срубы), а также «каркасы», для возведения которых используются канадские и финские технологии.

Дома из газобетона также могут использовать мелкозаглубленный фундамент. А вот кирпичные аналоги требуют углубления столбов и увеличения прочности и диаметра столбов.

Материалы

Опорные колонны могут быть изготовлены из нескольких видов материалов.

Дерево

Доступный и простой в монтаже материал, который, однако, имеет наименьшую несущую способность и короткий срок службы. Этот вариант можно использовать в качестве фундамента для небольших террас, временных построек, коттеджей.

Оптимальным для деревянных столбов является диаметр 120-200 мм. Перед применением опоры необходимо просушить, покрыть водоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это увеличит срок службы столбов. В качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика.

Кирпич

Кирпичные столбы очень распространены. Выкладывают мелкозаглубленные столбчатые основания квадратного сечения с шириной стороны 40-50 см.

Бетон

Бетонные элементы представляют собой монолитные или сборно-разборные основания на основе бетона, армированные стальными стержнями. Стандартное сечение в этом случае составляет 400 мм. Такой вариант подойдет в качестве основы для капитального строительства.

Трубы

Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, уложенные в землю и заполненные внутри бетонным раствором. В качестве армирования используется арматура.

В качестве армирования используется арматура.

Расчеты

Определение количества свай и их длины производится по расчетной документации. Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При строительстве объекта на неровной местности высота опоры учитывает перепады высоты грунта. При строительстве на сильноподвижном грунте высота опоры должна быть такой, чтобы она доставала до твердых слоев грунта плюс 15-20 см.

Количество опор можно рассчитать, сложив все нагрузки на фундамент. Для этого рассчитайте нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножьте этот показатель на количество кубов всего помещения. Этот коэффициент суммируется с весом пола, потолков, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оборудования (мебели, отделочных материалов, оборудования, коммуникаций).

Далее коэффициент нагрузки умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиП). Полученное число нужно разделить на значение несущей способности одной опоры.

Следует учитывать, что необходимо монтировать столбы в углах, точках пересечения перегородок.

Расстояние между столбами выдерживается в пределах 100-250 см. Чем тяжелее объект, тем меньше расстояние выдерживается между опорами. Не рекомендуется увеличивать шаг более чем на 250 см, так как в этом случае снижается прочность готовой постройки.

Для деревянных зданий рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, для зданий из пено- и газобетона — 2 м. Для кирпичных домов этот показатель составляет 1,5-1,7 м. Другими словами, для фундамента дома из пеноблоков среднего размера 9х8 м требуется не менее 16 столбов, а деревянного аналога таких же размеров – 12-14 опор.

Этапы монтажа

В целом строительство столбчато-ленточного фундамента делится на 2 основных этапа: создание системы столбов и заливка малозаглубленного конусообразного основания.

Создание проекта

Строительство любого типа фундамента начинается с создания проектной документации. Этой работе предшествуют геологические изыскания (наблюдение и анализ грунта для поиска оптимального типа фундамента). В проекте содержится информация о несущей способности столбов, их размерах, количестве.

Рассматриваемый тип фундамента может быть мелкозаглубленным и глубоким. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором – на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы. Выбор той или иной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия грунтовых вод, особенностей строящегося объекта.

Пошаговая инструкция установки не слишком сложна.

Подготовка участка

На данном этапе производится уборка мусора с участка, снятие кома плодородного слоя и выравнивание участка. На глинистых грунтах снимают верхний слой и насыпают слой песка, который утрамбовывают и выравнивают.

Разметка участка

Для этого используйте колышки и моток видимой веревки или нити. Нити необходимо натянуть на расстоянии, которое соответствует ширине будущей ленты фундамента. Важно следить за пересечением нитей в углах; она должна быть строго перпендикулярна. Разметку производят в местах прохода и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в местах, подверженных максимальным нагрузкам.

Создание траншеи и шпунтов под столбы

В месте расположения ленточного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70–100 мм больше глубины.

Ширина траншеи должна быть на 70–100 мм больше глубины.

В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) делаются пазы, куда потом будут проседать опорные столбы. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем он выше, тем большего диаметра должны быть столбы. Для создания углубления используется сверло. Если углубление достаточно длинное, то сначала его выполняют дрелью, затем шурупом.

При закладке столбов на глубину более 100 см необходимо соорудить подпорки из прочных досок, которые предотвратят осыпание грунта. Если глубина фундамента менее 100 см, от использования подпорок можно отказаться.

На дно каждого углубления насыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине заложения основания толщина песчаной «подушки» достигает 30-40 см.

Установка опор

На этом этапе стойки опускают в подготовленные углубления. Чаще всего используются трубы, которые заливаются бетоном. Предварительно трубы гидроизолируют, например, оклейкой двойным слоем рубероида. После этого трубы до упора уходят в углубления, после чего проверяется их вертикальная направленность.

Чаще всего используются трубы, которые заливаются бетоном. Предварительно трубы гидроизолируют, например, оклейкой двойным слоем рубероида. После этого трубы до упора уходят в углубления, после чего проверяется их вертикальная направленность.

Следующий этап – армирование трубы. Для этого используется каркас из арматурных стержней диаметром 12-14 мм и вязальной проволоки. Полученный каркас должен на 12-20 см выступать из трубы.

После этого готовится бетонный раствор, который предварительно заливается в свободное пространство между стенками углубления и трубами. Высота заливки около 20 см. Затем заполняется полость внутри труб.

После того, как раствор наберет необходимую прочность, приступайте к монтажу ленточной части. Сначала к выступающим из труб элементам арматуры необходимо приварить каркас из арматурных стержней и вязальной проволоки. Далее собирается опалубка, состоящая из досок шириной около 150 см и толщиной не более 40 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП или листовой металл.

Далее собирается опалубка, состоящая из досок шириной около 150 см и толщиной не более 40 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП или листовой металл.

Внутренняя часть опалубки выстилается полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной, которые выполняют функцию гидроизоляционного слоя, а также позволяют получить ровную и гладкую поверхность ленточного фундамента после распалубки.

После этого можно приступать к заливке бетона. Заливку следует проводить за один раз (максимальный перерыв в работе 2 часа) строго в горизонтальном направлении. Вертикальная заливка опалубки приведет к появлению швов и трещин в бетоне до затвердевания раствора.

При заливке важно исключить появление в растворе пузырьков воздуха, которые могут отрицательно сказаться на его прочности. Для этого используются вибропогружатели.

После этого бетону нужно дать время набрать прочность, предварительно защитив его укрывным материалом. Как правило, фундамент заливают летом, поэтому не исключена вероятность его пересыхания. Предотвратить это поможет периодическое увлажнение поверхности бетона в течение первых 1,5-2 недель твердения. В холодное время года рекомендуется прокладывать нагревательный кабель по всей поверхности бетона на весь период твердения.

Как правило, фундамент заливают летом, поэтому не исключена вероятность его пересыхания. Предотвратить это поможет периодическое увлажнение поверхности бетона в течение первых 1,5-2 недель твердения. В холодное время года рекомендуется прокладывать нагревательный кабель по всей поверхности бетона на весь период твердения.

По истечении указанного времени производится демонтаж фундамента, его гидро- и теплоизоляция. Оставшееся пространство траншеи засыпается грунтом, после чего можно приступать к остальным работам.

Информацию о том, как рассчитать столбчато-ленточный фундамент, смотрите ниже.

Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или свайный?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент под баню выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

- Тип грунта (песчаный, болотный, суглинистый)

- Глубина водоносного горизонта

- Материал для строительства стен и крыш (стены: кирпич, пенопласт, каркас; крыша: шифер, черепица, профнастил).

- Уклон всего участка (соответственно возможность возникновения оползней на участке)

Итак, теперь подробнее рассмотрим, как правильно выбрать фундамент, на котором строить бани своими руками.

Если вы хотите обрамить баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, то стоит отдать предпочтение более прочному – ленточному фундаменту. Сразу обращаю ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента – столбчатый. Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и песчаных грунтах.

При наличии загородных участков с мягким грунтом, поддающимся оползням, рекомендуется возводить свайный фундамент, который будет заглублять в грунт специальные столбы (сваи), переходящие в более плотный слой грунта.

Также иногда применяется более редкое, но не менее прочное основание, расточенное. Этот фундамент представляет собой модифицированный столбчатый фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое. Буровой фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.

Этот фундамент представляет собой модифицированный столбчатый фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое. Буровой фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.

Теперь рассмотрим технологию возведения каждого типа фундамента под баню!

Строительство ленточного фундамента для бани

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является самым прочным, а значит, и самым долговечным видом опоры для строительства. В связи с тем, что ленточный фундамент требует высокого расхода бетонной смеси, возведение такого фундамента является наиболее затратным.

Строительство ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, проходящую под каждой стеной бани.

Для устройства ленточного фундамента необходимо вырыть сеть траншей (под каждую стену) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже уровня промерзания грунта.

Для начала роем метровые траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовываем. Поверх песка насыпают 10-сантиметровый слой гравия, поверх которого заливают небольшой слой бетона. Далее цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наш «пирог» не всплывет на поверхность. После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. В опалубку укладывают анкерные стержни из арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливают доверху бетонным раствором.

После застывания фундамента по периметру можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. Для этого использовали битумную мастику, рубероид, клейкую ленту и т.д.

Так же устроить рядом с фундаментом систему поверхностного водоотвода и глиняное покрытие, что предотвратит застой воды под фундаментом.

Строительство ленточного фундамента для бани

Вот и вся технология возведения ленточного фундамента для бани, как видите процесс трудоемкий, но в этом случае ваше здание будет прочной и долговечной несущей конструкцией. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется приобрести смеситель, т.к. решение вам понадобится много.

Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется приобрести смеситель, т.к. решение вам понадобится много.

Строительство фундамента для пирса

Фундамент для пирса подходит для строительства классической бани с каркасом. Его преимущество заключается в том, что обеспечивают достаточную прочность фундамента при меньших затратах строительных материалов, чем при возведении ленточного фундамента.

- Фундамент причала проекта

- Строительство пирсового фундамента

Фундамент пирса, исходя из названия, состоит из кирпичных или бетонных столбов, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных узлов возведения: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т. д.

Столбы должны копать на глубину, превышающую глубину промерзания грунта, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов квадратное, размером 51*51 см (двойные кирпичные стены) или 60*60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить с кирпичной стеной, встроен ли цоколь.

Между столбами необходимо совместить с кирпичной стеной, встроен ли цоколь.

Строительство пирсового фундамента заканчивается, для чего необходимо провести гидроизоляцию цоколя (горячий битум или рубероид) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную или кирпичную стенку по контуру фундамента, препятствующую скоплению влаги и мусора под полом.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, буронабивной фундамент представляет собой разновидность технологии возведения столбчатого фундамента.

Строительство буровых фундаментов под баню

Круглое сечение буронабивных столбов фундамента для того, чтобы уменьшить ударное воздействие на столбы при промерзании/оттаивании грунта.

Технология возведения буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат. Это связано с тем, что вам не потребуется помощь спецтехники, а также затраты на бетонную смесь минимальны.

Единственной проблемой строительства буронабивных фундаментов является точный расчет длины стоек. При халатном отношении к заданному требованию нагрузка на каждую стойку будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждой стойки, а соответственно и всей конструкции.

При халатном отношении к заданному требованию нагрузка на каждую стойку будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждой стойки, а соответственно и всей конструкции.

Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу – бурению. Рекомендуется использовать MOTOBLUR – недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одного столба должен составлять от 20 до 25 см. После того, как скважины пробурены, приступайте к заливке столбов.

Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, свернув рубероид в трубу и закрепив скобами.

Буронабивная опалубка под фундамент

Обшивка погружается в скважину и заливается бетонным раствором, таким образом изготавливаются все подпорки.

После этой поддержки нужно совмещать. Это залитый фундамент – бетонная плита.

Вот и вся технология строительства бурового фундамента. Как видите, ничего сложного, тем более, что процесс возведения настоящего фундамента быстрый и не слишком трудоемкий.

Строительство свайного фундамента

Если у вас заболоченный грунт, строительство свайного фундамента для бани будет единственным и правильным решением.

Строительство свайного фундамента

Первым шагом является создание проекта фундамента с точным количеством свай, шагом и глубиной их установки. Сваи можно сделать самому, а можно заказать готовые изделия.

Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, т.к. установка в этом случае будет более легкой и удобной. Готовые сваи могут быть представлены асбестоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементная труба устанавливается в скважины, пробуренные и заполненные бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 – 2 метра. Если использовать железные сваи, созданные в виде длинных шурупов, то все, что нужно, это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования и также залить бетоном.

Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.

Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.

При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент довольно часто выполняют из данных элементов, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент довольно часто выполняют из данных элементов, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.