Что такое кросны: кросны | это… Что такое кросны?

как в белорусско-украинском приграничье сохраняют древние традиции ткачества

Где-то в этих узорах, броских красках, строгом и незамысловатом крое, который многим не приглянется вовсе, покажется простецким, даже архаичным, спрятан наш генетический код. Такая одежда была в почете и у простых крестьянок, и у зажиточных модниц. В ней форсили наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки, и кто его знает, сколько поколений белорусок до них. Спустя десятилетия, даже сотни лет, аутентичный костюм обретает особое значение, а технологии его создания становятся едва ли не сакральным знанием. Каждая мастерица, без всякого преувеличения, на вес золота. На Полесье их осталось не так много. Но у каждой — особый талант, своя история и судьба.

По обе стороны границы Первая юбка, которую соткали по восстановленной технологии «кажушок». Янина Юшкевич за ткацкий станок давно не садилась. Здоровье уже не то. Бабушке уверенно за 80. Она живет в агрогородке Логишин Пинского района и мастерицей себя не считает.

— Ткали из шерсти, льна, даже из конопли, — вспоминает Янина Юшкевич. — Держали овец, выращивали лен. Сами ткали рубашки, штаны, все что угодно. Я научилась этому ремеслу у своей мамы. Она — у своей. Так это и передавалось из поколения в поколение. Мастерицы старались украсить свои работы цветами, узорами. Помню, я ходила на танцы в тканой юбке и вышитой сорочке. Все это выглядело очень нарядно!

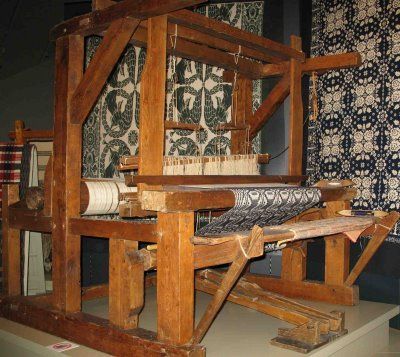

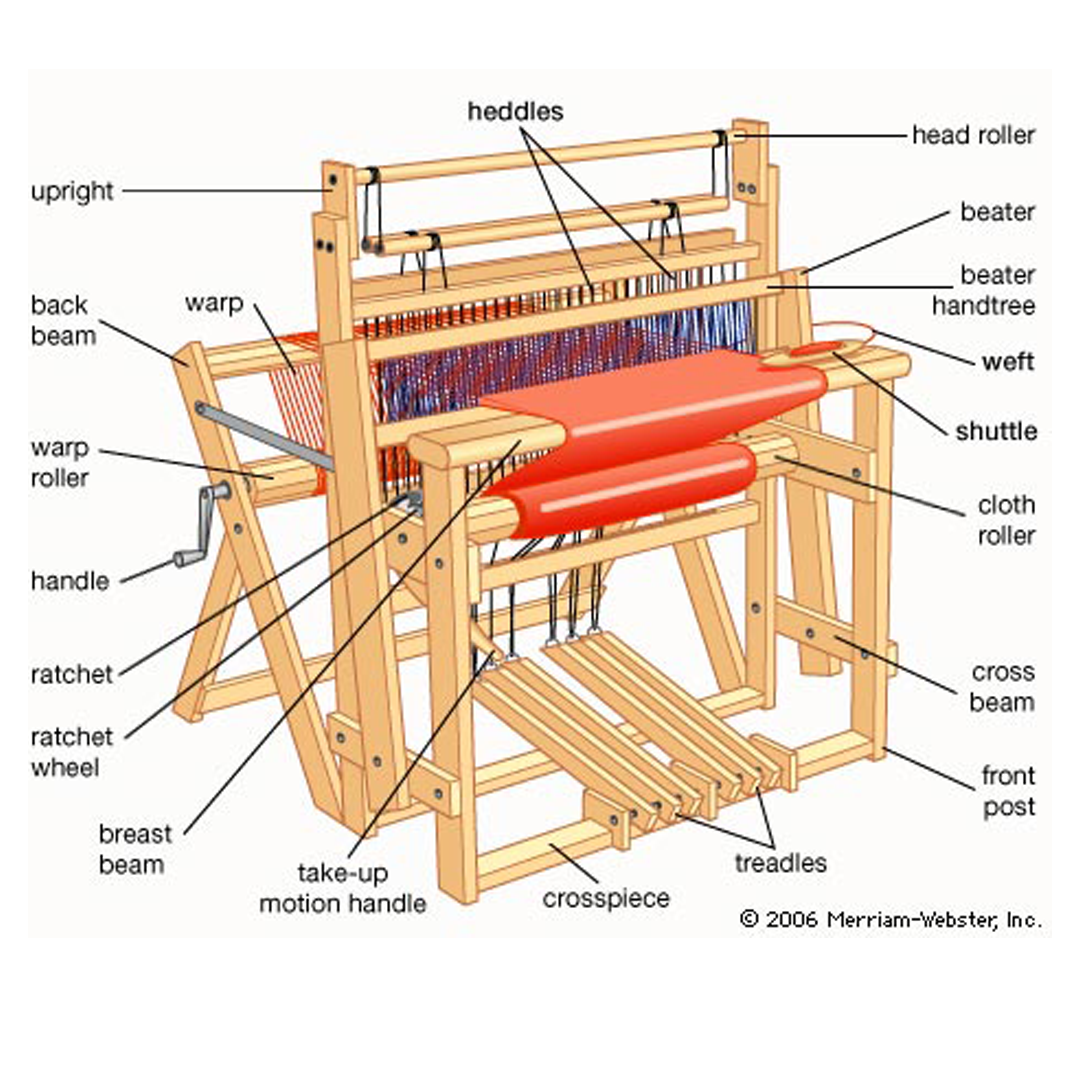

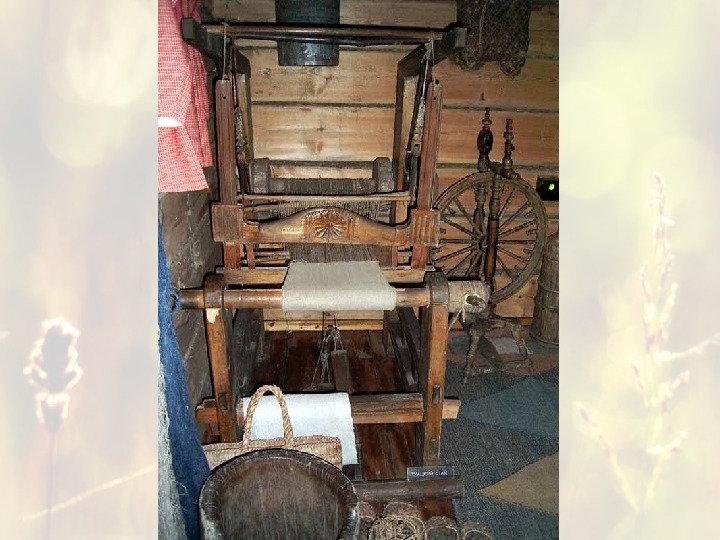

По другую сторону границы, в селе Велимче Ратновского района Украины, живет Ольга Гайдучик. В одной из комнат ее дома стоит деревянный станок, изготовленный более 80 лет назад ее дедом Федором. Кросна до сих пор в рабочем состоянии, верой и правдой служат хозяйке.

Кросна до сих пор в рабочем состоянии, верой и правдой служат хозяйке.

— Ткачество не такое простое занятие, как кому-то может показаться. Это нелегкая работа, которая требует и внимания, и усидчивости. Меня ремесло отвлекает, успокаивает. Ну а если душа к работе не лежит, то за станок лучше и не садиться.

В 2009 году ткачиха получила почетное звание заслуженного мастера народного творчества Украины. Основа ее работ — древние традиционные узоры. Их она восстанавливала по старинным рубашкам и рушникам, которые все еще хранятся у ее односельчан, кое-что заимствовала у белорусских мастериц. Тканые сорочки, платья, рубашки у Ольги Гайдучик заказывают ценители народного колорита со всей Украины. Мастерица говорит, что она с радостью готова передать секреты ремесла кому-то еще. Увы, желающих пока не находится…

Ремесло, которое объединяет

Привлечь внимание к уходящему ремеслу, к традиционной полесской культуре призван трансграничный украинско-белорусский проект «Народное творчество без границ».

Валентина СТРУНЕЦ сберегает традиции полесского ткачества

— В Беларуси традиции ткачества сохранились все же лучше, чем у соседей, — говорит руководитель Малоритского центра народного творчества Валентина Струнец.

Сразу у входа в центр, за стеклом, десяток местных костюмов. Некоторым из них больше 100 лет. Валентина Струнец малоритский народный строй называет уникальным явлением:

— Таких костюмов больше нигде нет! У нас чудом сохранилась своя, особая технология — «кажушок». Ее удалось восстановить относительно недавно. Видите, на лицевой стороне сорочки только бордовый цвет, а на изнанке — и бордовая, и красная нити. Это гобеленовое ткачество, или тканевое сатиновое плетение. Еще одна особенность заключается в том, что костюмы ткались сразу орнаментом, снизу вверх. А вот юбка-бурка, которая выткана из овечьей шерсти. На ее изготовление уходит примерно месяц. Увидеть что-то подобное можно только в Малоритском районе.

Ее удалось восстановить относительно недавно. Видите, на лицевой стороне сорочки только бордовый цвет, а на изнанке — и бордовая, и красная нити. Это гобеленовое ткачество, или тканевое сатиновое плетение. Еще одна особенность заключается в том, что костюмы ткались сразу орнаментом, снизу вверх. А вот юбка-бурка, которая выткана из овечьей шерсти. На ее изготовление уходит примерно месяц. Увидеть что-то подобное можно только в Малоритском районе.

Валентина Николаевна обращает внимание еще на такую особенность: на всех костюмах присутствует восьмиконечная звезда.

— Вот она в белом исполнении, здесь, на рукаве, — в красном. Это символ души человека. Даже на самых старых костюмах, которым больше 100 лет, такая звезда обязательно есть.

Они занимаются охотно. Правда, набрать большую группу проблематично. За кросна может сесть только один человек, остальным остается лишь наблюдать.

Они занимаются охотно. Правда, набрать большую группу проблематично. За кросна может сесть только один человек, остальным остается лишь наблюдать. Центр народного творчества в Малорите был основан в 1998 году. Теперь можно точно сказать — решение о его создании спасло местные традиции ткачества. Сегодня ремеслу обучают не только в райцентре, но также в Хотиславе и Доропеевичах.

Старые сорочки, костюмы, рушники сотрудники центра собирали по деревням. Кто-то отдавал их бесплатно, кто-то назначал цену, некоторые старинные вещи сжигали, но передать в центр творчества отказывались.

— Люди ведь разные есть, — улыбается Валентина Струнец. — Недавно вот пришел мужчина, принес старое деревянное корыто — «ночвы». Говорит, нашел, когда разбирал бабушкин дом. Выбросить жалко. Принес сюда. Теперь «ночвы» — один из наших экспонатов. А вообще, в центре много уникальных вещей. Есть рубашка и фартук, в которых венчались молодожены в 1935 году. В годы войны они закопали свои наряды.

Секреты бабы Стэпы

Главная хранительница местных традиций ткачества — 85-летняя Степанида Степанюк. Когда-то она работала в колхозе, потом швеей в ателье. В 72 года Степаниду Алексеевну пригласили учить детей ткачеству, возрождать местные традиции. Она не отказала. Более того, восстановила утраченную технологию, получила звание народного мастера Беларуси, титул почетного жителя Малоритского района, выиграла Гран-при фестиваля «Славянский базар».

На стенах ее дома в Доропеевичах — россыпь дипломов, ковров, рушников и всего того, чем обычно гордятся мастерицы. Еще — столетний ковер. На его изготовление ушел примерно год. В углу напротив — не менее старые кросна.

— За жизнь столько на них наткала, что все сорочки, юбки, рушники и в моей хате бы не поместились! — смеется бабушка.

Степанида Алексеевна с помощью дочери Валентины переодевается в традиционный малоритский костюм. Повязала плат — головной убор длиной три метра. Его ткали из самого лучшего льна, из самых тонких нитей.

Его ткали из самого лучшего льна, из самых тонких нитей.

Гостей мастерица встречает радушно. На столе появляются бульба со шкварками, драники, пшенная каша из печи, домашние колбасы, гречневый хлеб… Когда все готово, Степанида Степанюк начинает рассказ:

— То нас жызнь заставыла навучытыся ткаты. Мні було 9, а я вжэ ткала. Мэнэ маты научыла. Мы сіялы лён, збыралы, ніці пралы, ткалы одзіжу. Тоды ж у магазінах одзіжу купыты нэ моглы. Всэ, шо трэба було, тэ і ткалы…

Краски тоже были в дефиците. Не достать. А покрасить пряжу как-то надо. Степанида Алексеевна вспоминает: главные ингредиенты — сажа и капустный рассол. Их кипятили в чугуне. Потом проверяли, берется краска или нет…

— Чем проверяли, пальцем? — уточняю.

Бабушка хохочет:

— Ну каким пальцем? Кипяток же! Опускали кусок материи, смотрели. Как только краска взялась, нити или полотно доставали, сразу же опускали в холодную воду, чтобы краска закрепилась. Если нужен бордовый цвет — добавляли еще свеклу.

— И эта краска держалась десятилетиями?

— Что там десятилетия, — продолжает Степанида Алексеевна. — Я тебе покажу столетнюю юбку, которую мне еще бабушка подарила. Смотри, какие цвета яркие, будто вчера соткали!

Полотенца и рубашки, сделанные самой бабой Стэпой, часто можно увидеть на выставках. И в нашей стране, и за рубежом. Несколько лет назад ткачиха из Доропеевичей получила Гран-при на профессиональном конкурсе, который проходил в Польше. Огромный портрет Степаниды Степанюк перенесли на один из люблинских автобусов. Так она стала городской знаменитостью.

Но своим главным достижением мастерица считает восстановление древнего вида ткачества. Это почти что мистическая история.

«Кажушок» от Степаниды

К Степаниде Степанюк обратился руководитель одного из брестских танцевальных коллективов. Попросил сделать костюмы по особой технологии, которую в малоритском крае называют «кажушок». Степанида Алексеевна согласилась. Но была одна загвоздка — «кажушком» не ткали больше 150 лет. Технология была утрачена. Кое-какие вещи остались, но как они сделаны — поди разберись. Общение с другими мастерицами, поиск в литературных источниках, поездки на Волынь, десятки часов, проведенных за кроснами, — все напрасно. А как раз Министерство культуры предложило снять фильм о самобытной мастерице. Степанида Степанюк взялась за возрождение «кажушка» с двойным энтузиазмом.

Степанида Алексеевна согласилась. Но была одна загвоздка — «кажушком» не ткали больше 150 лет. Технология была утрачена. Кое-какие вещи остались, но как они сделаны — поди разберись. Общение с другими мастерицами, поиск в литературных источниках, поездки на Волынь, десятки часов, проведенных за кроснами, — все напрасно. А как раз Министерство культуры предложило снять фильм о самобытной мастерице. Степанида Степанюк взялась за возрождение «кажушка» с двойным энтузиазмом.

— Сложность была в том, что я никогда не видела, как ткали «кажушком». Даже моя бабушка не применяла этот метод. Шесть раз заправляла ткацкий станок, и так пробовала, и этак. Ну все, думаю, пропал «кажушок». А я человек верующий. Молилась, просила помощи у Бога. И, видимо, он мне помог. Как-то под утро приснился сон: иду я по зеленому лугу в сторону Кобрина. Вижу, на зеленой поляне стоят кросна. За ними — женщина. Ну, думаю, она мне и поможет. Подхожу — никого. Но нити в станок заправлены, причем более редко, не так, как до этого делала я. Проснулась, попробовала — получилось! От радости даже заплакала. Обзвонила всех: «Будуць, дэвчата, юбкы!»

Проснулась, попробовала — получилось! От радости даже заплакала. Обзвонила всех: «Будуць, дэвчата, юбкы!»

Даже сейчас, несмотря на преклонный возраст, Степанида Алексеевна много времени проводит за станком. И без очков! Для нее любимое занятие — лучший доктор.

— Сорочку и сейчас могу за неделю сделать. Лежу слабая, хворая, но думаю: надо сесть за кросна. И меня будто подменяют! Я ведь уже 85 лет прожила… Немало. Больше, чем жили мои родители. Значит, Бог еще держит здесь, значит, еще должна что-то сделать. Вот все стараюсь вспомнить, как меня бабушка учила ткать еще одним способом. Называется «жабіны вочкы». Пока не выходит. Может, еще и получится. Кто знает…

Поклониться в пояс

Традиции ткачества сберегают и в Антополе. Это Дрогичинский район. Местная мастерица Галина Степанюк восстановила традицию плетения белорусских поясов.

— Для наших предков пояса были особенным элементом одежды. Показаться без него на улице, распоясаться считалось оскорбительным и недопустимым! Только один раз в году мужчины могли не переживать из-за отсутствия пояса — во время сенокоса. Когда складывали сено в стога, за шиворот могла упасть гадюка. Вот пояса и не завязывали, чтобы змея, пролетев под одеждой, упала на землю.

Когда складывали сено в стога, за шиворот могла упасть гадюка. Вот пояса и не завязывали, чтобы змея, пролетев под одеждой, упала на землю.

— Я понятия не имела, что такое станок, — вспоминает Галина Михайловна. — Ездили по деревням, общались с бабушками, шаг за шагом восстанавливали технологию, изучали значение каждого пояса. Через некоторое время все же соткали первый экземпляр. Получился он, мягко говоря, так себе…

Пояс мог многое рассказать о своем владельце. Например, незамужние девушки носили тоненькие пояски, в которых обязательно присутствовали бледно-красная, зеленая и желтая нити. После замужества в пояс обязательно добавлялась черная нить — символ плодородия. Впрочем, первый пояс у человека появлялся сразу после рождения и назывался «павівач». Плели его по одному принципу — чем больше ярких ниток, тем лучше. Девушки повязывали «павівач» под свадебное платье как оберег.

Плели его по одному принципу — чем больше ярких ниток, тем лучше. Девушки повязывали «павівач» под свадебное платье как оберег.

Раньше гости на сельских свадьбах не надевали яркие ленты с надписями вроде «Друг жениха». Узнать, кто есть кто, можно было, взглянув на пояс. К примеру, брат невесты носил пояс, сотканный из трех ниток — белой, голубой и васильковой. Его длина строго регламентировалась — 4 метра и 20 сантиметров.

По поясу можно было узнать и статус человека. Например, у крестьянина он был соткан из льняных ниток бордового, черного и серого цветов. Зажиточные люди добавляли к льняной нити шерстяную. Ну а богачам плели пояса из тонких шерстяных и шелковых нитей.

— С поясами у белорусов связано многое. Они сопровождали наших предков от рождения до могилы. Я как-то попросила у одного человека сфотографировать его пояс, он не разрешил и ушел. Но вскоре вернулся и предложил мне сделать снимок, но за это сплести для него погребальный пояс, который состоит из трех полос. В центре — широкая черная, символизирующая землю, а по краям узкие ярко-оранжевые — цвета солнца.

В центре — широкая черная, символизирующая землю, а по краям узкие ярко-оранжевые — цвета солнца.

Историй и примет, связанных с поясами, в арсенале Галины Степанюк невероятно много:

— Я вязала пояс на одном из фестивалей, когда ко мне подошли две женщины. Одна молодая, а вторая гораздо старше. Долго наблюдали за моей работой, а потом та, которая помоложе, попросила разрешения переступить через пояс. Я не знала, для чего это нужно, но разрешила. А после выяснилось: если девушка не может забеременеть, ей нужно встретить женщину, которая плетет пояс, и переступить через него. Надеюсь, у нее все сложилось хорошо…

Фото Павла ЛОСИЧА, Валерия КОРОЛЯ, Алексея ГАНЧУКА.

Вокруг кросно · Blog · Association “ECHO”

Первый же вопрос, который возникает при знакомстве со студией, а что такое кросно? Оказывается, так называли ткацкий станок или нитяную основу, заправленную в станок. Действительно, мастерицы студии всегда вокруг кросно, ведь каждая из них ткет и в студии, и у себя дома. Студия объединяет различные виды традиционных и современных ремесел, пропагандирует их, преподает и привлекает к сотрудничеству мастеров.

Студия объединяет различные виды традиционных и современных ремесел, пропагандирует их, преподает и привлекает к сотрудничеству мастеров.

Студия была основана в 2005 году Татьяной Васильевной Федоровой, членом «Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелия», которая занимается ткачеством уже более 20 лет. Основной идеей работы студии является изучение техник, восстановление знаний и передача опыта. Сегодня студия «Вокруг Кросно» — это курсы и мастер-классы по различным видам ремесел для желающих научиться чему-то новому, отсюда и призывный девиз: «Открой для себя мир ремесла».

Девичий наряд петрозаводского уезда Олонецкой губернии, конец XIX — начало ХХ вв.

В студии занимаются и костюмом Карелии разных эпох. Наталья Денисова — мастер по традиционному костюму, кроме того увлекается исторической реконструкцией эпохи викингов, изучением старинных ремесел. В студии Наталья ведет курсы «Традиционный костюм Карелии» и «Средневековый костюм Карелии», где ученики могут освоить технологию создания исторического костюма, начиная с выбора ткани и изучения старинных швов, которыми пользовались еще наши прабабушки.

Дополнить исторический костюм обязательно необходимо соответствующим головным убором и здесь не обойтись без курса «Северные венцы» под руководством научного сотрудника Национального музея Республики Карелия и прекрасной мастерицы Екатерина Логвиненко. Екатерина увлекается изучением и реконструкцией костюмов и головных уборов много лет. Изучение музейной коллекции до мельчайших подробностей и создание аналогов своими руками позволило Екатерине овладеть исторически бытовавшими техниками шитья и познать старинные секреты мастериц.

Плат Каргопольского уезда Олонецкой губернии, конец XIX — начало ХХ вв. Реплика Екатерины Логвиненко.

Мастера студии принимают активное участие в культурных проектах, направленных на создание и демонстрацию практик сохранения самобытности, культуры и традиций финно-угорских народов Карелии и Севера. Например, этим летом Екатерина Логвиненко и Наталья Денисова работали над проектом «Северная мода». Благодаря их знаниям и опыту реконструкции был издан альбом «Праздничный традиционный костюм Карелии. Конец XVIII — начало ХХ вв.» с профессиональными фотографиями и сняты атмосферные видеоролики о традиционных праздничных костюмах Карелии.

Конец XVIII — начало ХХ вв.» с профессиональными фотографиями и сняты атмосферные видеоролики о традиционных праздничных костюмах Карелии.

Студия находится на базе «Центра диагностики и консультирования» по адресу Студенческий переулок, 7.

Будьте вокруг кросно в группе Вконтакте.

15 november 2018

Категория: Karelian Stories

#ремесла #текстиль #традиции

Крест | Определение, символы, типы и история

Паоло Венециано: Распятие

Просмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Филипп Кафьери

- Похожие темы:

- распятие латинский крест Греческий крест Андреевский крест Крест Святого Антония

Просмотреть весь связанный контент →

крест , главный символ христианской религии, напоминающий о распятии Иисуса Христа и искупительных преимуществах его страстей и смерти. Таким образом, крест является знаком как самого Христа, так и веры христиан. В церемониальном использовании крестное знамение может быть, в зависимости от контекста, актом исповедания веры, молитвой, посвящением или благословением.

В церемониальном использовании крестное знамение может быть, в зависимости от контекста, актом исповедания веры, молитвой, посвящением или благословением.

Существует четыре основных типа иконографических изображений креста: crux quadrata , или греческий крест, с четырьмя равными концами; crux immissa , или латинский крест, основание которого длиннее трех других ветвей; crux commissa в форме греческой буквы тау, иногда называемой крестом св. Антония; и crux decussata , названный от римского decussis , или символа числа 10, также известного как Андреевский крест за предполагаемый способ мученичества апостола Андрея Первозванного. Традиция предпочитает crux immissa как то, на котором умер Христос, но некоторые считают, что это была crux commissa . Множество вариаций и украшений процессионных, алтарных и геральдических крестов, резных и расписных крестов в церквях, на кладбищах и в других местах являются развитием этих четырех типов.

Формы креста использовались как символы, религиозные или иные, задолго до христианской эры, но не всегда ясно, были ли они просто знаками идентификации или владения или имели значение для веры и поклонения. Две дохристианские формы креста пользовались некоторой популярностью в христианском употреблении. Древнеегипетский иероглифический символ жизни — анкх, тау-крест, увенчанный петлей и известный как 9.0025 crux ansata — был принят и широко использовался на коптско-христианских памятниках. Свастика, называемая crux gammata, , состоящая из четырех греческих заглавных букв gamma, отмечена на многих раннехристианских гробницах как завуалированный символ креста.

До времен императора Константина в 4 веке христиане крайне сдержанно относились к изображению креста, потому что слишком открытое его изображение могло подвергнуть их насмешкам или опасности. После того, как Константин обратился в христианство, он отменил распятие как смертную казнь и продвинул как символы христианской веры как крест, так и монограмму имени Христа. Символы стали чрезвычайно популярными в христианском искусстве и погребальных памятниках с ок. 350.

Символы стали чрезвычайно популярными в христианском искусстве и погребальных памятниках с ок. 350.

В течение нескольких столетий после Константина христианское поклонение кресту было сосредоточено на победе Христа над силами зла и смерти, и реалистического изображения его страданий избегали. Самые ранние распятия (кресты, содержащие изображение Христа) изображают Христа живым, с открытыми глазами и распростертыми руками, Его Божественность проявляется, даже если он пронзен и мертв в своем зрелом возрасте. Однако к IX веку художники начали подчеркивать реалистичные аспекты страданий и смерти Христа. Впоследствии западные изображения Распятия, будь то нарисованные или вырезанные, демонстрировали все большую утонченность в намеках на боль и агонию. Романские распятия часто изображают царскую корону на голове Христа, но более поздние готические типы заменили ее терновым венцом. В 20 веке в католицизме появился новый акцент, особенно на распятиях в литургической обстановке. Христос на кресте увенчан и облачен как царь и священник, и следы его страданий гораздо менее заметны.

После протестантской Реформации 16-го века лютеране в основном сохранили декоративное и церемониальное использование креста. Однако реформатские церкви сопротивлялись такому использованию креста до 20 века, когда начали появляться декоративные кресты на церковных зданиях и на столах для причастия. Англиканская церковь сохранила церемониальное подписание крестом в обряде крещения. С середины 19 века англиканские церкви стали свидетелями возрождения использования креста. Однако распятие почти полностью предназначено для личного религиозного использования. В ряде протестантских церквей и домов изображен пустой крест без изображения Христа, чтобы увековечить память о Распятии, представляя триумфальное поражение смерти в Воскресении. См. также Истинный Крест; распятие.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подпишитесь сейчас Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Мелиссой Петруцелло.

Царство Божье | Христианство, библейские учения и эсхатология

- Ключевые люди:

- Альбрехт Ричль

- Похожие темы:

- христианство небеса

Просмотреть весь связанный контент →

Царство Божье , также называемое Царством Небесным , в христианстве духовное царство, над которым Бог царствует как царь, или исполнение на Земле воли Бога. Фраза часто встречается в Новом Завете, в основном используется Иисусом Христом в первых трех Евангелиях. Обычно это считается центральной темой учения Иисуса, но существуют самые разные взгляды на учение Иисуса о Царстве Божьем и его отношение к развитому взгляду церкви.

Хотя сама фраза редко встречается в дохристианской еврейской литературе, идея Бога как царя была фундаментальной для иудаизма, и еврейские идеи по этому вопросу, несомненно, лежат в основе новозаветного употребления и в некоторой степени определяют его употребление. За греческим словом «царство» ( basileia ) стоит арамейский термин малкут, , который, возможно, использовал Иисус. Малкут в первую очередь относится не к географическому району или царству и не к людям, населяющим царство, а скорее к деятельности самого царя, его осуществлению суверенной власти. Эту идею лучше передать на английском языке с помощью таких выражений, как царство, правление или суверенитет.

За греческим словом «царство» ( basileia ) стоит арамейский термин малкут, , который, возможно, использовал Иисус. Малкут в первую очередь относится не к географическому району или царству и не к людям, населяющим царство, а скорее к деятельности самого царя, его осуществлению суверенной власти. Эту идею лучше передать на английском языке с помощью таких выражений, как царство, правление или суверенитет.

Больше из Британники

Христианство: Эсхатология

Большинству евреев времен Иисуса мир казался настолько полностью отчужденным от Бога, что ничего не могло изменить ситуацию, кроме прямого божественного вмешательства в космическом масштабе. Детали представлялись по-разному, но многие ожидали, что Бог пошлет сверхъестественного или наделенного сверхъестественными способностями посредника (Мессию или Сына Человеческого), функции которого будут заключаться в том, чтобы решить, кто достоин «унаследовать Царство». выражение, подчеркивающее, что Царство считалось божественным даром, а не человеческим достижением.

выражение, подчеркивающее, что Царство считалось божественным даром, а не человеческим достижением.

Согласно первым трем Евангелиям, большинство чудесных деяний Иисуса следует понимать как пророческие символы грядущего Царства, и его учение было связано с правильным ответом на кризис его прихода. Националистический тон большей части еврейских ожиданий отсутствует в учении Иисуса.

Мнения ученых разделились по вопросу о том, учил ли Иисус, что Царство действительно пришло при его жизни. Возможно, он распознавал в своем служении признаки ее приближения, но тем не менее смотрел в будущее на ее приход «с силой». Он вполне мог считать свою смерть провиденциальным условием ее полного установления. Тем не менее, он, кажется, ожидал окончательного завершения через относительно короткое время (Марк 9:1). Таким образом, христиане недоумевали, когда конец света не наступил в течение одного поколения, как, например, ожидал Павел. Однако христианский опыт вскоре подсказал, что в результате Воскресения Христа многие из благословений, которые традиционно сохранялись до жизни грядущего века, уже были доступны верующему в этом веке.